Election Day

Questa volta ci siamo un po’ “allargati”, ma il tema lo consentiva o addirittura lo esigeva: le presidenziali americane, naturalmente, tra pochi giorni. Siamo andati all’indietro, nell’archivio. Purtroppo non esistono recensioni di due dei film più “pertinenti” all'attuale situazione: due esemplari agghiaccianti delle derive populiste americane, Un volto nella folla, capolavoro di Elia Kazan, e Tutti gli uomini del re, per il quale Robert Rossen si ispirò al governatore della Louisiana Huey Long, rispettivamente del 1957 e del 1949, quando ancora «Cineforum» non esisteva. Ma l’attenzione della rivista al cinema “presidenziale” è sempre stata alta. Vi proponiamo perciò una sintesi dell’articolo apparso su «Cineforum» n. 41 del gennaio 1965, in cui Sandro Zambetti prende spunto dalla scheda su L’amaro sapore del potere di Franklin Schaffner per analizzare il filone hollywoodiano sui presidenti, e la scheda di Luca Malavasi su Bobby di Emilio Estevez, bellissimo sguardo sconsolato alla fine di una concezione del mondo, su «Cineforum» 461, gennaio-febbraio 2007.

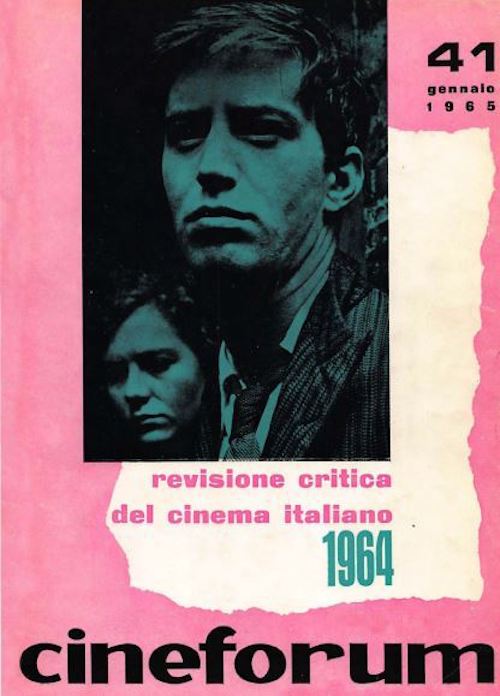

L’amaro sapore del potere (The Best Man, 1964)

di Franklin J. Schaffner

Politica a Hollywood

Non si può parlare di L’amaro sapore del potere (1964) senza rilevare anzitutto come esso venga a infittire l’elenco delle pellicole che Hollywood ha dedicato in questi ultimi anni al temi politici e in particolare a vicende ruotanti attorno alla figura del presidente degli Stati Uniti. Non ci vuole un grande sforzo di memoria per ricordarne i titoli, anche perché hanno fatto tutti un certo rumore: Tempesta su Washington (1961) di Otto Preminger; Va’ e uccidi (1962) e Sette giorni a maggio (1963), ambedue di John Frankenheimer; Il dottor Stranamore (1963) di Stanley Kubrick.

Non è certo una novità, per il cinema hollywoodiano, la raffigurazione di altissimi personaggi della politica e la trattazione di vicende politiche non estranee, fra l’altro, a fatti realmente accaduti. Aspiranti alla presidenza ne abbiamo conosciuti, per esempio, in Stato dell’Unione (1948) di Frank Capra e Un volto nella folla (1957) di Elia Kazan, mentre Tutti gli uomini del re (1949) di Robert Rossen si occupava dell’involuzione totalitaria di uno Stato della Confederazione dominato da un governatore di tendenze dittatoriali, figura che si richiamava a Huey Long, governatore della Louisiana.

Ma c’è qualcosa che distingue, più o meno nettamente, i film dell’ultimo triennio dai precedenti, cioè il loro porsi la politica come tema di fondo, anziché usarla come elemento esteriore di variazione alle consuete “storie” hollywoodiane o come cornice a più complessi problemi di costume. Anche se talvolta finiscono nel qualunquismo, non escono evidentemente da quel tema, in quanto esprimono la politica dell’antipolitica: se si fa, cioè, ambigua e confusa la posizione degli autori, resta indiscutibile il fatto che si tratta di una posizione di carattere politico.

Il modo in cui il tema viene svolto, poi, è un altro elemento di notevole distinzione fra questi film e i precedenti. Pur non rinunciando alla struttura tradizionale e agli espedienti spettacolari, in qualche caso addirittura dominanti, essi si rivolgono al pubblico in forma abbastanza didascalica, badando cioè a fare dei vari fatti esposti altrettante illustrazioni dei termini in cui si pone il problema di fondo affrontato. Vicende che valgono come argomenti di discussione, insomma, e che tendono ad appassionare lo spettatore in quanto tale, anche se costituiscono nel contempo un racconto che si vale di una sua autonomia drammatica, affidata ai consueti conflitti sentimentali e psicologici fra i vari personaggi.

Siamo un po’ sul piano di film che stimolano una “presenza” razionale del pubblico e non solo una partecipazione emotiva. Naturalmente, il rapporto fra questi due elementi – sollecitazione al ragionamento e suggestione spettacolare - all’interno di ogni singolo film è strettamente legato alla coerenza e alla lucidità con cui i vari registi si pongono nell’ambito politico.

In Tempesta su Washington prevale l’intento spettacolare. Otto Preminger sente l’attualità di una vicenda, impostata sui contrasti che si scatenano attorno alla decisione presidenziale di nominare Segretario di Stato un esponente progressista, ma non si cura nemmeno di avere una propria idea al riguardo e preferisce puntare sugli effetti drammatici di quei contrasti. La materia politica c'è, ma non è interpretata né sistemata. E questa non è obbiettività - che in arte, del resto, non esiste - ma un'ambiguità ideologica, con ondeggiamenti continui fra maccartismo e progressismo, dai quali il film sembra volersi liberare rifugiandosi nel carattere “privato” delle varie storie che s’intrecciano al tema di fondo. L’occhiata indiscreta gettata oltre le mura del la Casa Bianca e del Congresso è senza dubbio interessante e assume toni di spregiudicatezza sorprendenti per un pubblico meno abituato di quello americano all’esercizio della democrazia, ma non si può dire che, pur spingendosi tanto disinvoltamente dentro tali ambienti, il film riesca a penetrare con uguale acutezza nell’interno dei fatti che vi si svolgono e a coglierne le linee di fondo.

Un’analoga prevalenza delle regole spettacolari si riscontra in Va’ e uccidi, tipico film d'intrigo, anche se la vittima designata è un candidato alla presidenza. Qui il gioco è anche più pesante e l’aspetto politico decisamente grossolano.

Un notevolissimo passo avanti ha indubbiamente compiuto Frankenheimer con il film successivo, Sette giorni a maggio, dove pure è di scena un complotto, ma visto con ben altra chiarezza di idee. Anche qui non manca il rispetto delle regole spettacolari ed il meccanismo del giallo distoglie spesso l’attenzione dal tema di fondo, riguardante la minaccia di involuzione antidemocratica che può venire alle libere istituzioni americane dalle esasperazioni nazionalistiche su cui puntano i militaristi e le forze conservatrici. Ma, tirando le somme, si può riconoscere al film una notevole linearità logica e politica.

Uguali meriti vanno riconosciuti a Il dottor Stranamore, che ha in più il pregio di non sottostare a convenzioni spettacolari e di puntare con estremo rigore ai suoi obbiettivi politici. La polemica antimilitarista e antifascista non ha qui alcuna incertezza, esprimendosi in termini satirici di eccezionale vigore, mentre il dato fondamentale dell’era contemporanea - il totale sovvertimento degli schemi diplomatici e strategici tradizionali provocato dall’esistenza dell’energia nucleare e dalla minaccia di distruzione che questo comporta per il mondo intero - è posto con agghiacciante evidenza.

L’amaro sapore del potere, infine, parte discretamente, ma finisce in confusione. Le origini televisive di Schaffner si fanno sentire positivamente nel taglio rapido e asciutto della presentazione dei personaggi e nella descrizione dell’atmosfera della Convention, ma hanno un’influenza meno felice nel gusto del particolare per il particolare, nella tendenza all’appunto frammentario. L’esperienza teatrale del regista, a sua volta, gioca un ruolo positivo nell’efficacia dei dialoghi al fine della costruzione psicologica dei personaggi, ma accentua l’inclinazione all’intrigo e ai colpi di scena spettacolari. Ne risulta un discorso abbastanza chiaro nell’impostazione, ma oltremondo confuso nello svolgimento e decisamente equivoco nelle conclusioni.

Il film contrappone due concezioni della politica, più che due politiche vere e proprie: da un lato l’arte di governo intesa come esercizio intellettuale, fatta di lucida valutazione dei problemi e di rigorose scelte razionali, oltre che di rispetto per le norme morali di fondo; dall’altro lato la logica del potere, che punta su tutti i mezzi utili allo scopo da raggiungere, nutrendosi della convinzione che la forza conti più delle idee e facendo della forza stessa un mito con cui soggiogare emotivamente le masse. Su una linea mediana fra le due concezioni sembra porsi l’empirismo di Hockstader: la politica come vocazione, come dono di natura, una specie di sesto senso, che di volta in volta indica quale delle due altre concezioni si adatta meglio alle esigenze del momento. A ognuna di queste tre posizioni potrebbe essere rimproverata una certa unilateralità, ma nel caso presente diremmo che si tratta di un merito e non di un difetto. Ponendosi infatti come dibattito su un determinato problema, è giusto che il film ne esprima chiaramente i termini, anche a costo di un certo schematismo didascalico. Dove invece va rilevato un grosso difetto di fondo, è nell’incerta e ambigua posizione dell’autore verso le diverse posizioni e, soprattutto, nel semplicismo della mediazione fra i due termini opposti. La figura di Hockstader può essere interessante in sé, come personaggio, ma non vale certo come elemento risolutivo di sintesi. Anzitutto perché una sintesi è impossibile. La politica è l’arte del compromesso, è vero, ma applicata ai problemi che le si pongono, non già alle ideologie in cui si esprime. In secondo luogo l’ideale rappresentato da Hockstader, e perpetuato nel candidato che uscirà vittorioso dalla Convenzione, è quanto di più qualunquistico si possa immaginare: essi rappresentano, in sostanza, quel “buon senso” di cui si fanno paladini tutti coloro che considerano le idee come il peggiore dei mali. Stando al film, un uomo senza idee, senza programmi, senza criteri politici, è il meglio che si possa avere per guidare una nazione.

Richiamando questi film, val la pena di notare due cose. La prima riguarda la posizione degli autori di fronte alla materia trattata: più il regista parte con una sua chiave d’interpretazione ideologica dei fatti da esporre e più il film risulta chiaro e organico anche sul piano espressivo. L’equivoco del “realismo” inteso come esposizione cronachistica delle vicende, trova qui una solare conferma. Chi non vuole “fare della politica” finisce per cadere nella politica del qualunquismo, cioè nei luoghi comuni e nella confusione delle idee, soggiacendo nel contempo ai più frusti schemi spettacolari.

L’altra osservazione riguarda il loro rapporto con il pubblico. Abbiamo già rilevato come essi siano nati, evidentemente, dalla consapevolezza di un accentuato interesse degli spettatori americani per i temi politici. In questo senso, si può dire che sono film tipici dell’era kennedyana, cioè di un periodo storico in cui, risvegliandosi dal sapore qualunquistico degli anni di Eisenhower, l’opinione pubblica degli Stati Uniti ha ritrovato la passione degli anni migliori della sua tradizione democratica per i grandi temi della convivenza civile, interna e internazionale.

Bobby (id., 2006) di Emilio Estevez

Gli anni ’60 al capolinea

Bobby potrebbe anche intitolarsi “America ieri”, per come è pensato e diretto e per quello che racconta. Altman veglia sul nuovo film di Estevez, e la sua America oggi (1993) suggerisce non soltanto un modello narrativo (tante storie intrecciate, una sola idea che rimbalza dall’una all’altra mostrando ogni volta una faccia un po’ diversa) ma anche un atteggiamento umano, per la mezza via tra partecipazione e distacco con cui sono raccontate le vite dei ventidue personaggi che, per ragioni diverse, diventano spettatori più o meno casuali dell’assassinio di Robert F(rancis) Kennedy la sera del 4 giugno 1968 all’Hotel Ambassador di Los Angeles. Il candidato alla Casa Bianca, già Ministro della giustizia nel governo del fratello (assassinato nel 1963), cade sotto i colpi di pistola esplosi da Sirhan B. Sirhan, un giordano di origine palestinese, e morirà due giorni dopo. Due mesi prima, invece – due mesi esatti, il 4 aprile – era stato ucciso Martin Luther King, piu o meno allo stesso modo.

America ieri ma, naturalmente, per parlare di quella di oggi. Altman c’entra soprattutto per la tentazione sociologica di fondo, anche se lo scrittore di riferimento, più che Carver, potrebbe essere questa volta Cheever, dai cui romanzi e racconti sembrano usciti tutti i personaggi del film. Accanto a questi, la presenza di una figura “vera” come Robert Kennedy (o, come veniva affettuosamente chiamato, e come lo chiama il regista, Bobby) non fa che ingigantire il rilievo storico e politico della vicenda, facendo del film una sezione trasversale e memorabile di un’epoca alla fine. Perché Bobby, inevitabilmente, si porta dietro i due fantasmi citati – che tutti insieme rappresentano la coscienza cattiva di un decennio – e si pone cronologicamente alla fine di un mondo e all’avvio di un tempo nuovo, con l’elezione alla presidenza, nel gennaio del ’69, di Richard Nixon e la conclusione della guerra del Vietnam…

Estevez orchestra insomma una doppia marcia funebre, un conto alla rovescia in cui l’omicidio di uno coincide con la fine di tutti e tutto. Ma la mano è lieve, e anche se il ’68 è l’anno che sappiamo, con i giovani d’Europa e d’America che sfilano per le strade e occupano le università, lo sguardo resta concentrato sulle vite appartate del microcosmo dell’Ambassador. Estevez racconta la fine e la sua banalità, fatta di sangue, grida e feriti che si trascinano per le cucine di un albergo, oltre la quale sopravvivono – fuori campo e fuori dalla storia del film – le parole di Kennedy. Leggere e immateriali, si sollevano dalle miserie del corpo e dallo spettacolo delle “trame” e s’incidono nella Storia. Il film, in fondo, serve soprattutto a farle riecheggiare sullo sfondo del tempo in cui sono state pensate e pronunciate. Diventano il sottopancia di un’epoca, mentre le tante storie che racconta ne costituiscono il risvolto materico, la scena su cui si formano e in cui trovano ragione e giustificazione.

Bobby non è un film politico, né un biopic su Kennedy, ma un film sulla politica – quella vera –, sulle parole che interpretano e capiscono i fatti e provano a cambiarli; sulle parole che diventano azione e, una volta gettate sulla platea della storia, si traducono in movimento: «Se un solo uomo dichiara e segue le proprie convinzioni, tutto il mondo si riunirà intorno a lui» è, non a caso, uno degli slogan preferiti di Kennedy, rubato a Emerson. Ma Bobby è anche, e forse inevitabilmente (ma banalmente), un film su un’idea di politica che si oppone alle miserie retoriche e alle menzogne travestite da strategia del bushismo contemporaneo.

Bobby e gli altri

«Il mio pensiero è piuttosto chiaro e sono convinto che alla fine potremo lavorare insieme. E nonostante quello che succeda negli Stati Uniti da tre anni a questa parte – e mi riferisco alle divisioni, alle violenze e al disincanto per la nostra società in generale, che si tratti di bianchi contro neri, di poveri contro ricchi, o di divisioni tra persone di diverse fasce di età o ancora della guerra in Vietnam – sono convinto che possiamo lavorare tutti insieme. Siamo un grande Paese, un Paese altruista e compassionevole».

Su queste basi la candidatura di Kennedy, e il film di Estevez. Che dei conflitti del tempo è un ritratto in miniatura, senza essere un trattato di sociologia. Lungo il film, le parole di Kennedy scorrono accanto alle tante storie che s’intrecciano e sovrappongono, tutte convergenti verso la sequenza finale, quella dell’arrivo del senatore all’Ambassador. Nel montaggio sontuosamente alternato del film è inscritta la politica di Kennedy: la convergenza del molteplice, del distante se non del diverso, l’unione del disparato, l’unità delle parti; Bobby è la sequenza finale, un magnete che riesce, quasi miracolosamente, a tenere assieme tutto, o almeno ci prova. Bobby è il sogno di una sceneggiatura ben fatta per un’epoca straordinariamente ricca di conflitti e contrasti, un principio di omogeneità, di scrittura coerente della Storia.

Ecco il perché degli “altri”: da un lato, sul piano dell’immagine, compongono un bellissimo, privato “com’eravamo”; dall’altro, dal punto di vista “materiale”, funzionano in quanto pezzi e episodi, più o meno staccati e indipendenti, da riunire alla fine, strappandoli alla loro autosufficienza. E se qui Estevez “tradisce” Altman, trasformando un racconto corale, in una specie di romanzo, è perché nell’“America ieri” esiste ancora questa possibilità, storica e narrativa, di riunire il disparato, fare l’unione e tentare la Nazione. La frammentazione (postmoderna) non è ancora un regime esistenziale e un principio sociale (ma lo diventerà tra poco, anche al cinema). Il sogno di una convergenza, di una unità, di un “tutto” è, al contrario, l’ideale maggioritario, che si traduce in pratica nella lotta per l’uguaglianza e la parità.

Estevez enuncia insomma il problema (l’America e i suoi conflitti) e la sua soluzione (Bobby). Grazie alla “gente che viene… che va…”, come i personaggi del Grand Hotel di Goulding, Bobby stila un elenco dettagliato di facce e tipi del tempo, senza mai cadere nella macchietta o dare l’impressione di voler esaurire a ogni costo tutte le categorie. Merito, anche, di un cast come non si vedeva da tempo, a partire dalla più brava, Sharon Stone: la sequenza in cui pettina Demi Moore e si confessa raccogliendo al tempo stesso i racconti disperati e disillusi della cliente (una star alcolizzata e infelice, che come la Marilyn che cantò al compleanno di JFK, deve esibirsi quella sera per il senatore democratico) fa venire i brividi. Qui la Storia non c’entra più, entra poco e male, filtrata dalla porta girevole dell’hotel; e così è per quasi tutti gli episodi. Estevez sa passare da Bobby agli altri con maestria e precisione e lascia volentieri irrelati i rapporti. Fino a un certo punto, gli basta segnalare una continuità temporale (l’alternanza) in attesa di una contiguità anche spaziale (l’ultima sequenza).

Bobby: gli altri

E poi gli spari, le pallottole, la confusione, le urla. Bobby – quell’ultima sequenza centripeta – è ferito dagli spari del suo assassino. Il suo sangue si mescola a quello degli invitati al party e dei loro soccorritori; i pavimenti e i muri dell’Ambassador restano macchiati, sfregiati. Improvvisamente, tutto ha lo stesso colore e partecipa della stessa tragedia. E poi il film finisce, quasi interrotto, perché il personaggio principale è ferito, forse morto.

Al principio d’ordine rappresentato da Bobby si sovrappone infine un altro principio opposto, sanguinario e disgregante, che è rimasto lì, silenzioso e nascosto, per tutto il film. Un ventitreesimo personaggio non accreditato e non invitato che irrompe sulla scena della Storia (del film) e ne compromette la tenuta e la conclusione; a salvarsi, soltanto le parole.

Tessendo a poco a poco, benissimo e pazientemente, la sua rete di storie, parole e rapporti, Estevez costruisce il pubblico di un inatteso duello finale, in cui si affrontano due spinte contrarie e due epiloghi opposti. La pluralità (non semplice coralità) del racconto assume allora un valore ulteriore, traducendosi nel corpo collettivo – e sociale – in cui si incide, riflette e prende senso la tragedia di Bobby. Bobby, del resto, è un riflesso, un’emergenza quasi fantasmatica, un’eco persistente. Benché rappresenti il personaggio principale del film, non è quasi mai in scena, se non attraverso le parole che pronuncia e, soprattutto, per interposto personaggio. Perché gli altri sono e fanno Bobby. È negli occhi e nei sorrisi e nella commozione con cui questi accolgono l’arrivo del candidato democratico, e poi nel loro cordoglio alla notizia della morte, e infine nel silenzio che lasciano cadere sulle loro vite, che Estevez va a cercare il ritratto di Kennedy.

Perché il “coro” dei personaggi, in questo film, non è un semplice commento: Bobby non è soltanto un film sulla politica, ma anche sul modo in cui la Storia irrompe e si inscrive nella vita della gente comune. E, nella fattispecie, sul modo tragico in cui, negli anni ’60, la morte è arrivata, puntuale, a scompaginare le carte (e a ricordare l’origine violenta dell’America e della sua società). Ma Bobby, prima ancora di morire, è già scomparso nel e dal film: Estevez, intelligentemente, lo fa morire prima, in quanto personaggio, sfuggendo la trappola del film più o meno apologetico sul grande personaggio. Parla di quelli che c’erano, ci sono e ci saranno. Dell’America di Bobby, che tutta insieme lo ritrae e in qualche modo gli somiglia, e delle sue parole, che vivono ben oltre quell’ultima sequenza scritta necessariamente “male”.