Un film di soli addii.

Addio ai luoghi, addio all’amore, all’appartenenza, a sé. Addio alla propria terra, non esclusivamente in senso simbolico.

Farewell: l’addio in Blackhat è uno strappo insanabile, che Michael Mann inscena a forza di sguardi, anzi, a forza di guardarsi. Lui, che ha sempre insistito con lo sguardo e il dettaglio degli occhi che osservano e che guardano, adesso cerca con questo atto – guardare, guardarsi, insistere con lo sguardo, restare a guardare – di raccontare un allontanamento.

Provate a contare tutti gli sguardi che ci sono in Blackhat, provate a guardarli (c’è qualcosa di più bello di guardare uno sguardo?): durano sempre qualche secondo in più della media hollywoodiana, durano più di un attimo, e sono il tentativo di rimanere abbracciati a qualcosa o a qualcuno che ci si accorge – si vede – sta scivolando via. Guardare per Mann significa anche amare. Una nuova forma d’amore: ami ciò che vedi, non ami quando non vedi niente, o vedi poco (la prigione e le sue quattro mura strette). Guardami, ti guardo.

Ancora una volta il cinema manniano è una forma di visione innamorata, per i personaggi, per i luoghi, per spazi inanimati che sembrano città. Da qui, un’idea di mondo che è un’idea della persona in esso. Non c’è niente di più importante nel cinema di Mann dell’uomo che vive la sua realtà. Una realtà che può confinarsi nel volto della persona amata, nel suo sguardo, nel prolungarsi del suo sguardo sul tuo. Poco? Tutto!

Sarà anche un film su un gruppo di hacker brutali che minaccia la sicurezza del pianeta, Blackhat, però è prima di ogni cosa un film sugli abbandoni inevitabili, sugli 11 settembre della vita (Luca Malavasi), sulla presa di coscienza di un’estraneità dal reale, dai meccanismi di potere, dagli orologi del sistema. E se questa realtà è aliena, non rimane che accettare la propria invisibilità, con tutto il carico di solitudine e disperazione che comporta. Addio anche alla possibilità di essere visti, di essere guardati. Fine. Ricordate quando John Dillinger in Nemico pubblico si aggirava in una stazione di polizia in pieno giorno senza che nessuno se ne accorgesse?

Guardate (sì, guardate) come e quanto Nick (Chris Hemsworth) si afferri allo sguardo (continuo, inesauribile) dell’amata Lien (Wei Tang) prima di compiere molte azioni, prima di prendere molte decisioni. Non esiste nient’altro: in un film che inizia con una sequenza e un plongée attraverso circuiti elettrici e hardware che hanno la musicalità di una sinfonia (l’incipit di Alì) e l’iridescenza di Los Angeles che a sua volta sembra le isole Figi (Heat – La sfida), che mette in scena le sparatorie usando discese, curve, rette e buio smontandone regole e cliché, che lavora sui dialoghi e sul luogo comune espressivo con intelligenza e acume (almeno in lingua originale), che sceglie l’alto e il basso in funzione romantica (l’uscita di scena di uno dei personaggi principali possiede una purezza sentimentale accecante), che via via si astrae sintetizzando e implicando la stragrande maggioranza del genere (Miami Vice), e che prende il volo – letteralmente – con una scena di separazione di insostenibile commozione (ricordate tutti gli addii di Heat – La sfida?), in un film così, che va controcorrente, contro la corrente della massa religiosa - in religioso silenzio, come una litania - del mercato statunitense, quasi a cercare una resa dei conti che avviene nonostante tutto, e senza che essa risolva in verità niente, a contare è unicamente il tempo, il tempo di una battuta, di un gesto, di una corsa, di un saluto. Il tempo di uno sguardo.

L’ossessione manniana per la verosimiglianza scivola nell’avanguardia di uno stile che insegue l’ultimo sguardo possibile, prima che sia troppo tardi. «I’m doing the time, time isn’t doing me», dice Nick. E se, come ormai siamo abituati nei film manniani, egli si prende tutto il tempo del mondo per guardare Lien, come a volerne rimandare il più possibile l’addio, il regista sceglie un tempo che si divide per sempre da Hollywood e dal suo prodotto-tipo (addio), immergendosi completamente (in plongée, sicuro) nella scheda madre dell’uomo.

Un suicidio commerciale (in patria l’esordio di Blackhat al botteghino è stato un flop), ma anche l’ennesima prova di un cinema che sfida se stesso per guardare chi ama veramente, forse non lo spettatore, a cui Mann chiede sempre moltissimo, però di certo la persona.

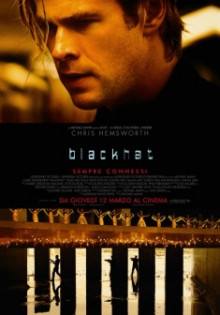

Blackhat

Usa, 2015, 133'Regia:

Michael MannSceneggiatura:

Morgan Davis Foehl, Michael MannFotografia:

Stuart DryburghMontaggio:

Leo Trombetta, Joe WalkerCast:

Holt McCallany, Ritchie Coster, Viola Davis, Tang Wei, Chris HemsworthProduzione:

Michael Mann, Jon Jashni, Thomas TullDistribuzione:

Universal PictureBlackhat segue la storia di un hacker pregiudicato, Nicholas Hathaway, in licenza dal carcere federale, che insieme ai suoi soci americani e cinesi cerca di identificare e sventare una pericolosissima rete di criminalità informatica che opera a livello mondiale: da Los Angeles a Hong Kong passando per Perak, Malesia e Giacarta. Però, man mano che si avvicina al suo obiettivo, il suo bersaglio diventa consapevole della presenza di Hathaway, e la posta in gioco si sposta sul piano personale.