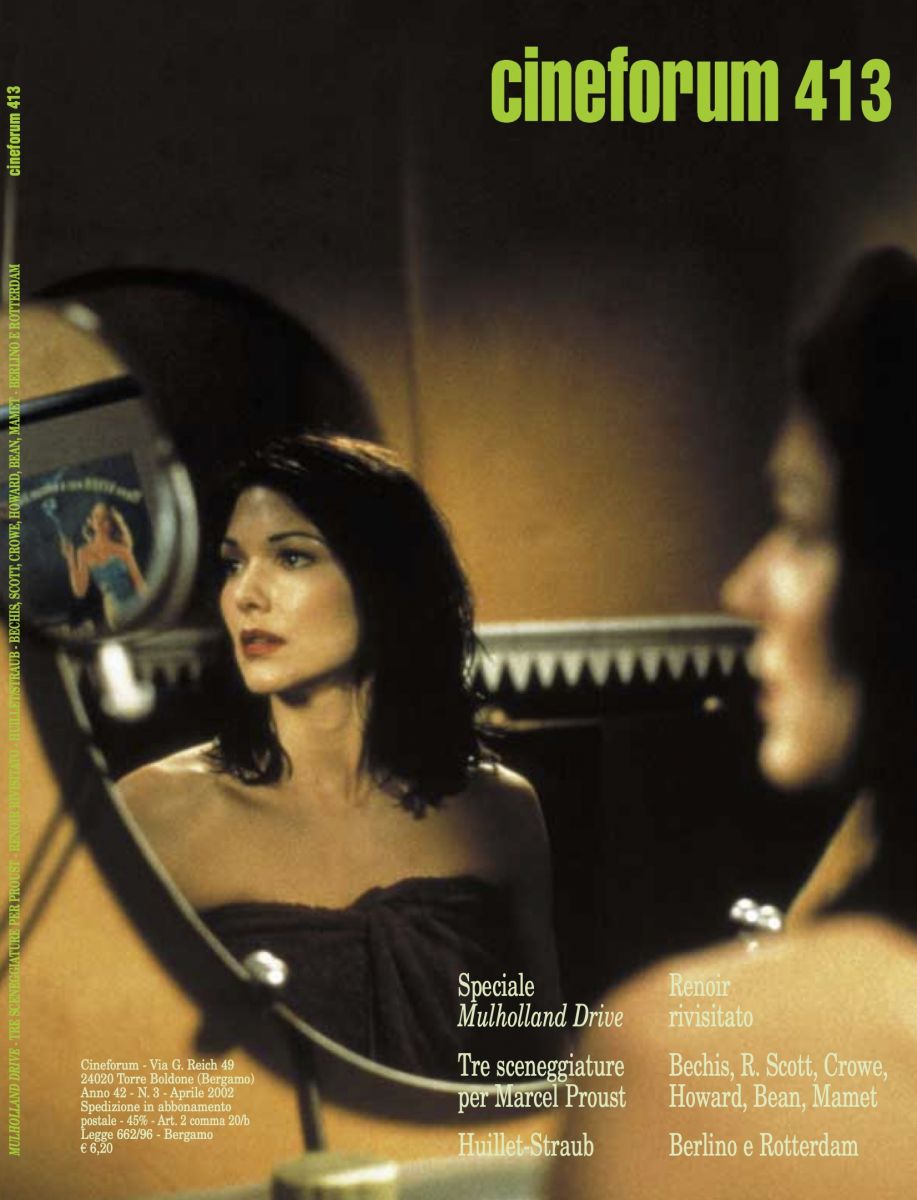

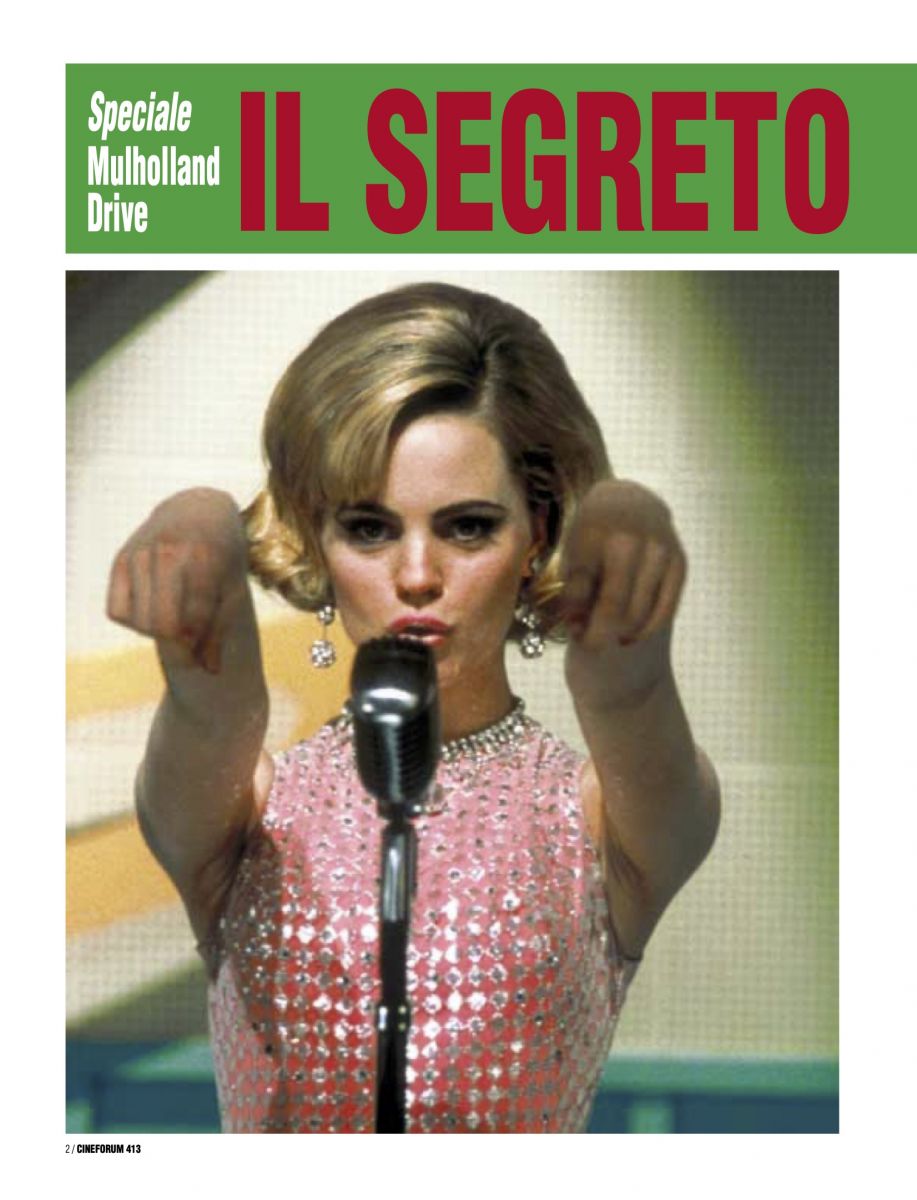

Mulholland Drive di David Lynch restaurato per Il Cinema Ritrovato Festival

I lettori di «Cineforum» a Il Cinema Ritrovato

Tanti i film restaurati per il Cinema Ritrovato, che si apre a Bologna martedì 21 luglio e prosegue fino al 27. Capolavori e film dimenticati, nomi, volti ed epoche si accavallano: da Jean Renoir a Mitchell Leisen, da Mai Zetterling a Melvin van Peebles, a Ford, Preminger, Wyler, Truffaut, Lattuada, Delvaux e gli altri, un programma che attraversa più di novant’anni di storia del cinema. E, accanto a questi, le numerose altre sezioni del festival.

Agli abbonati a «Cineforum» verrà riconosciuto uno sconto del 50% (60 euro invece che 120) sul prezzo dell’accredito, mentre per gli accreditati al Festival l’abbonamento annuale a «Cineforum» costerà 36 euro invece di 40.

Uno dei prestigiosi restauri del festival sarà quello di Mulholland Drive di David Lynch, del quale vi proponiamo l’analisi di Adriano Piccardi, apparsa sul n. 413 di «Cineforum», aprile 2002.

Il tempo d'un sogno

Vorrei cominciare spezzando una lancia a favore della semplicità. Mulholland Drive non è un film incomprensibile, come è stato detto, anzi la storia appare tutto sommato semplice e ricostruibile. La fabula, intendo. Una giovane donna di nome Diana, arrivata a Hollywood per tentare la carriera di attrice si innamora di Camilla, che ha più fortuna di lei nell’ambiente e che in un primo momento la ricambia; quando poi quest’ultima si mette con un giovane regista di grido e ha tutta l’aria di volerla ormai scaricare, Diana, in preda a gelosia e disperazione furibonde, assolda un killer per ucciderla; a omicidio compiuto, travolta dal senso di colpa e dalla convinzione di essere già una fallita, “bruciata”, dopo un lungo sogno in cui ha rivissuto la storia con Camilla in un trionfo di sostituzioni, condensazioni, transfert, premonizioni e qualcosa d’altro, incalzata dai suoi fantasmi si uccide. Questi i fatti, ma naturalmente mi guardo bene dal dire che sia tutto qui, e dal ritenere che non ci siano elementi eccedenti a questa razionalità narrativa. Ce n’è uno, sicuramente, e già quello basta e avanza: un piccolo cubo blu che sta fra le cianfrusaglie e gli avanzi di cui si attornia un misterioso barbone, rifugiato in un angolo della città, sul retro di un ristorantino della catena Winkies. Eccolo lì, in un sacchetto di carta, il “fiore di Coleridge” già chiamato in causa da Fabrizio Liberti a proposito di Strade perdute (Fabrizio Liberti, Il giardino delle strade che si biforcano, «Cineforum» n. 375, giugno 1998): una scatola che proviene direttamente dal margine sfuggente di un sogno, di cui ha costituito il mcguffin e il codice d’uscita. Il relitto misterioso che resta abbandonato sulla spiaggia dopo il naufragio, a testimoniare che qualcosa è avvenuto, e forse sta lì pronto per il prossimo viaggio oltre il confine della realtà effettuale. Un oggetto dalla collocazione ambigua, che ci viene consegnato, al termine del viaggio, perche non ci si dimentichi che, a volte, mondi paralleli si incontrano...

Quella plongée verso il cuscino, che apre Mulholland Drive, non apre false piste. Ma occorre prenderla “alla lettera” nella sua natura di inquadratura, elemento linguistico su cui Lynch, in quel preciso momento, intende esercitare il suo controllo saggiandone (e forzandone) la “tenuta”. Tenuta formale e narrativa, se si riesce a considerarne la narratività, per così dire, in astratto: disponibilità narrativa, apertura a legami che verranno: Lynch, in realtà, non sollecita mai l’irrazionalità gratuitamente, il suo disegno retorico, fondato sulla messa a punto di un dispositivo emozionale spinto al massimo, non mira alla confusione. «Alcuni hanno uno spirito letterale e temono le astrazioni. Si sentono perduti. Vogliono che 2 + 2 = 4. Ce ne sono altri, più intuitivi, che non domandano di meglio che perdersi. Quelli si concedono all’esperienza e arrivano a 4 attraverso altri percorsi», dice il Nostro («Positif» n. 490, dicembre 2001). Arrivare comunque a 4, ma seguendo altri percorsi, è un’affermazione che contiene in estrema sintesi tutta la “logica” del cinema lynchiano. Le cose, alla fine, sono in qualche modo comprensibili, senza che questa comprensibilità ne ammorbidisca in alcun modo il lato inquietante e a tratti pauroso che esse mostrano quotidianamente. Un discorso che riprenderemo più avanti.

Mulholland Drive è certamente il film con cui, finora, Lynch si è spinto più lontano nel suo progetto di piegare l’armamentario linguistico del cinema a una nuova esigenza espressiva, dalla quale la narratività come “forma simbolica” riconosciuta sia profondamente trasformata, per non dire fatta a pezzi (almeno secondo un modo di vedere pacificamente solidale alla tradizione). Scrivendo a proposito di Strade perdute, sempre Fabrizio Liberti chiamava in causa la teoria quantica e il principio di indeterminazione. Il fisico Roger Penrose, specialista nelle questioni della relatività, ha formulato una teoria della gravità quantistica secondo la quale quest’ultima cambia di segno se il segno del tempo viene invertito. Per questa strada Penrose è giunto a una teoria dell’“asimmetria temporale”, in base alla quale l’estrema uniformità che caratterizzava l’inizio dell’universo (testimoniata dai dati relativi alla radiazione di fondo residua dell’esplosione primordiale) dovrà lasciare spazio a un disordine progressivo, causato dalla moltiplicazione dei buchi neri la cui esistenza, come si sa, è provata dalla medesima teoria quantistica. La moltiplicazione dei buchi neri andrebbe quindi di pari passo con quella delle “gole di Einstein-Rosen”, sorta di “cunicoli” in grado di mettere in collegamento universi distinti o parti lontane del medesimo universo. Si tratta di un’ipotesi che, se da una parte implica la convinzione di un tempo orientato e destinato ad esaurirsi (dal big bang al big crunch), dall’altra ci mostra un’immagine suggestiva e inquietante di esso: sempre più intricato, instabile e, per così dire, “poroso”, nel suo procedere verso il proprio compimento. Non voglio mettermi adesso ad almanaccare sul fatto che la casa di produzione di David Lynch si chiami, guarda un po’, Asymmetrical Productions, anche se effettivamente la coincidenza non è da poco. Al di là di questo dettaglio “curioso”, però, c’è spazio a sufficienza per qualche considerazione sullo schema narrativo di Mulholland Drive.

Il film si presenta distintamente diviso in due segmenti, preceduti dalla già ricordata inquadratura del cuscino, sul quale l’immagine in soggettiva (una soggettiva che soltanto molto più tardi sarà possibile identificare in quanto tale) mostra che qualcuno va ad adagiarsi. Il primo segmento inizia poi con l’incidente tra la limousine e l’auto impegnata in una spericolata corsa notturna, procede con l’incontro tra Betty e “Rita”, le vicende del giovane regista Adam Kesher, il provino di Betty, la scoperta di un cadavere sconosciuto nella casa associata al nome (Diane Selwyn) emerso dalla mente annebbiata di Rita, l’amore tra le due giovani donne, la visita al “Silencio”. Tutta questa prima parte si sviluppa secondo un tragitto nell’insieme riconoscibile: un succedersi di eventi e personaggi riconducibili a una logica che tiene, pur con qualche intromissione apparentemente slegata da tutto il resto, rispetto alle quali, come sempre in questi casi, si attendono delucidazioni nel prosieguo del racconto. È nel momento in cui Betty e Rita rientrano a casa dal “Silencio”, che l’apparente compattezza di quanto visto finora inizia a scardinarsi, complice la scatola blu misteriosamente comparsa nella borsetta di Betty (borsetta che quest’ultima ha aperto di proposito, come se volesse verificare la presenza dell’oggetto). Betty scompare mentre Rita sta togliendo dall’armadio la cappelliera in cui si trova l’altra borsetta che contiene i dollari e la chiave necessaria ad aprire la scatola misteriosa. Nella quale la m.d.p. viene poi improvvisamente risucchiata, come un un buco nero, per riemergere – dopo un breve passaggio attraverso una dimensione spazio/temporale indefinibile, in cui ricompare per un attimo in maniera del tutto inopinata zia Ruth – al numero 17 di Sierra Bonita. Entriamo nella camera da letto dove sappiamo esserci un cadavere in decomposizione... e troviamo una giovane donna addormentata, che sta per svegliarsi, esortata da un personaggio che abbiamo già visto (Cowboy) e richiamata da qualcuno che suona alla porta. La giovane donna è Betty. O meglio: è Diane. Ma di questa novità ancora non siamo a conoscenza. Da qui in avanti, il racconto procede fino al termine su strade sempre più sconnesse, attraverso passaggi “intricati”, connessioni “instabili”, perplesse “porosità”. Eppure è proprio da ora in poi che si potranno tirare le fila di tutto ciò che abbiamo visto in precedenza. Che si potrà ricostruire il puzzle. Ricostruire è un termine approssimativo, naturalmente: dall’apparente completezza dell’immagine finale resterà esclusa la tessera costituita dalla scatola blu, che pure le appartiene. Come dire che al termine del percorso attestato “possibilità-probabilità-necessità” su cui si sviluppa tradizionalmente la struttura narrativa, l’estremo costituito dalla “necessità” ripropone, irrisolvibile, l’enigma dello snodo che ha potuto condurre la storia in porto.

La questione non cambia rispetto al passato. A Lynch interessa il sogno: ma, più ancora che la rappresentabilità e narrabilità dei suoi meccanismi interni – o meglio, in funzione di una efficace ricerca in quella direzione – gli interessa la particolare collocazione “spaziale” del sogno, se così si può dire a proposito della dimensione ineffabile che lo accoglie. Gli interessa, cioè, il sogno come soglia semiaperta tra l’insondabilità dell’inconscio profondo e la “consapevolezza” che la sfera dell’agire rivendica per sé; come luogo intermedio, nel passaggio tra due universi paralleli, costantemente e paradossalmente in comunicazione nonostante la loro apparente incongruità. Il disagio che la visione di un film di Lynch trasmette anche dopo che se ne è potuto ricostruire una fabula possibile deriva sempre dal fatto che questa possibilità non viene contraddetta ma, anzi, rinforzata da una costellazione di “passaggi” (luoghi di transito della narrazione e del senso) che di per sé sono, però, “impossibili”. Il cinema di Lynch racconta di questi “passaggi impossibili”, è votato alla loro rappresentazione, gioca continuamente con le infinite variazioni (espressive, emotive, figurative, sonore) di cui possono essere oggetto. Sul n. 393 di «Cineforum», a proposito di Una storia vera, Bruno Fornara ha scritto che «sotto la serena classicità, sotto la superficie, a fianco delle immagini, c’è come sempre in Lynch un altro mondo, nascosto e oscuro»; e, qualche riga più sopra, «ogni tanto questa storia vera sembra un sogno sognato da un vecchio, o anche da un morto: se, mettiamo, Alvin Straight fosse morto in casa all’inizio quando è caduto sul pavimento? Cambierebbe qualcosa al film? Niente»... un sogno sognato da un morto: e se Una storia vera fosse davvero il più “lynchano” di tutti i film di Lynch? Non è un ipotesi da scartare... In fin dei conti, anche Michel Chion, nel suo libro su David Lynch afferma, a un certo punto: «Allora nel sogno di chi sono? Una questione che gli eroi di Lynch evitano di porsi troppo chiaramente» (Michel Chion, David Lynch, Lindau, Torino 2002).

Alla luce di ciò che ultimamente viene sfornato da Hollywood, l’importanza di un film come Mulholland Drive (che non a caso ha dovuto essere sostenuto dal francese Alain Sarde per vedere la luce) si impone senza ombra di dubbio. Lynch, in altre parole, sembra proiettato ormai decisamente sulla strada di una rappresentazione delle infinite e complesse possibilità di senso emergenti dalla presa d’atto del caos come elemento fondante l’esistenza degli individui (di ogni singolo individuo). Non sarebbe, di per sé, una constatazione particolarmente originale. Quel che conta è, però, che, mentre l’industria hollywoodiana preferisce giocare con gli aspetti più appariscenti ma anche meno rischiosi di questa ormai inevitabile ammissione, Lynch non teme di portare la questione alla radice stessa del fare cinema: “fabbrica di sogni” è un’espressione abusata e stucchevole fino a quando non ci sia qualcuno che la prenda sul serio, alla lettera, e ne tragga le necessarie conseguenze estetiche e narrative. Per questo i film di Lynch somigliano sempre più ad ambienti (uso questo termine, che può rimandare sia ad un immaginario acquisito della complessità cerebrale sia alla terminologia informatica: non è per nulla gratuito il fatto che recentemente Lynch abbia “aperto” un suo sito in Internet), prima ancora che a storie: ambienti in cui rintracciare percorsi, andate e ritorni per direzioni insospettabili. Dove, se pure è ancora possibile trovare un filo degli eventi plausibile, la plausibilità dell’insieme non tiene più grazie alla logica causale dei bei vecchi tempi (lo schema, la struttura: lo scheletro...), ma ad un approccio analogico (vogliamo sbilanciarci e usare il termine “poetico”? non in un’accezione generica, ma filosoficamente densa) che lo trasfigura in “esperienza”, per l’appunto, moltiplicata di senso e di sensi.