Perseveranza marziana

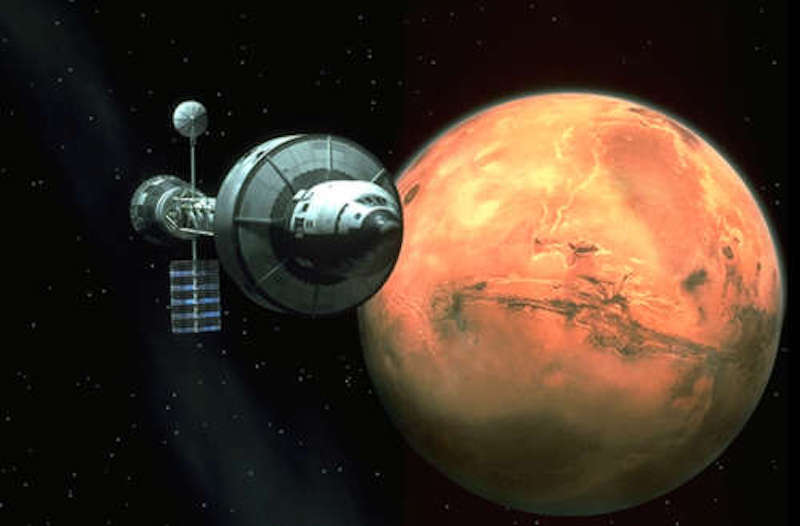

«Is there life on Mars?» cantava David Bowie. Alle ore 21:56, ora italiana, di giovedì 18 febbraio è ammartata (ovvero, si è posata su Marte) la sonda della Nasa recante il rover Perseverance, equipaggiato con sofisticatissimi dispositivi allo scopo di operare rilievi sul Pianeta rosso, tra cui la possibilità di esistenza di forme di vita presenti o passate. È la missione più ambiziosa inviata finora, e ci sta già inviando stupefacenti immagini dalla superficie marziana. Fra i pianeti del Sistema solare, Marte è quello che ha catturato maggiormente la nostra attenzione. Dagli antichi a Galileo, da Schiaparelli a Von Braun (per quest’ultimo, le missioni Apollo avrebbero dovuto essere solo il preludio all’invio di uomini su Marte entro gli anni 80, ma la Nasa a un certo punto gli tagliò i fondi…), tale interesse e passione sono passate alla letteratura (un esempio per tutti, Ray Bradbury e le sue Cronache marziane), al musica (il già citato Duca Bianco), alla radio (la Guerra dei mondi di Orson Welles) e al cinema. Proponiamo la recensione di Mission to Mars (2000) di Brian De Palma, scritta da Alberto Soncini per il n. 395 (giugno 2000) di «Cineforum».

«… basterebbe che la bianca palpebra dello schermo potesse riflettere la luce che le è propria per far saltare l’universo»

(Luis Buñuel)

Conto alla rovescia: lancio. Un razzo di cartapesta attraversa il cielo, poi esplode in volo, disintegrandosi in una miriade di coriandoli e stelle filanti. L’iniziale imbarazzo per l’improvviso rovesciamento di prospettiva lascia spazio al sollievo: si tratta di un innocuo fuoco d’artificio. De Palma ribalta il punto di vista, evidenziando nell’incipit una marcata predisposizione allo spiazzamento. Ed è forse lo stesso spiazzamento che ha colto critici e insieme spettatori. Da un lato, la scelta di un genere inconsueto – a fronte di frequentazioni altre: il thriller “psicanalitico”, l’horror, il poliziesco, il film di guerra, il gangster-movie – e dall’altro una struttura narrativa asimmetrica e disomogenea: per più di un’ora assistiamo ad una classica vicenda da “missione nello spazio” con l’inevitabile successione di situazioni critiche: il guasto improvviso, il pericolo incombente; poi la seconda parte, che definirei “metafisica”, interamente dedicata all’incontro con una nuova specie di vita extraterrestre.

Conto alla rovescia: lancio. Un razzo di cartapesta attraversa il cielo, poi esplode in volo, disintegrandosi in una miriade di coriandoli e stelle filanti. L’iniziale imbarazzo per l’improvviso rovesciamento di prospettiva lascia spazio al sollievo: si tratta di un innocuo fuoco d’artificio. De Palma ribalta il punto di vista, evidenziando nell’incipit una marcata predisposizione allo spiazzamento. Ed è forse lo stesso spiazzamento che ha colto critici e insieme spettatori. Da un lato, la scelta di un genere inconsueto – a fronte di frequentazioni altre: il thriller “psicanalitico”, l’horror, il poliziesco, il film di guerra, il gangster-movie – e dall’altro una struttura narrativa asimmetrica e disomogenea: per più di un’ora assistiamo ad una classica vicenda da “missione nello spazio” con l’inevitabile successione di situazioni critiche: il guasto improvviso, il pericolo incombente; poi la seconda parte, che definirei “metafisica”, interamente dedicata all’incontro con una nuova specie di vita extraterrestre.

Nel prologo – unico momento veramente “terrestre” del film – assistiamo, la notte prima del lancio, alla festa dei membri dell’equipaggio in partenza. Il 2020 è esattamente come il 2000. Non vi sono ricostruzioni, scenografie che immaginano il futuro. Salvo insignificanti varianti quali la forma delle lattine, come ha notato qualcuno, tutto sembra identico all’oggi. Nel lungo piano-sequenza iniziale il regista descrive l’ambiente sociale americano tipicamente middle-class: palloncini colorati, un giardino ben curato con annesso barbecue, il clima festoso e intriso di ottimismo.

Così capita che in procinto di partire per una missione che durerà due anni – sei mesi per raggiungere e tornare da Marte e un anno di permanenza sul pianeta – si possa fumare un sigaro in compagnia di amici e parlare dei tempi passati, di chi non è più tra noi, delle occasioni perdute. Jim, Luke e Woody discutono e ridono al buio di un cielo stellata, ultima notte sulla Terra. Dopo essersi accomiatato dai colleghi, Jim, unico escluso, si avvicina ad una buca di sabbia e vi posa il piede, imprimendo il segno della propria orma, a imitare il primo passo su Marte, lui che a tale impresa ha dedicato l’intera esistenza. Poi in controcampo osserviamo lo sguardo intriso di mestizia di Jim, e il gesto “mimato” si costituisce quale parziale risarcimento del viaggio mancato. De Palma ci mostra con lievità toccante – appena prima di catapultarci nei deserti ostili di un pianeta sconosciuto – lo “spazio interiore” di ciascuno, a scandagliare quali intime motivazioni spingono l’uomo a viaggiare oltre i limiti consentiti, al di là di infinite immensità.

Il cinema pare da sempre il luogo deputato a mettere in scena vicende e imprese fantascientifiche. E da sempre intrattiene con questo genere un rapporto di privilegio – basta citare Le voyage dans la lune (1902) di Georges Méliès – dovuto ad una potenza immaginifica capace di materializzare ogni sorta di sogno, ma anche e soprattutto la possibilità di “barare” con effetti speciali, ricostruire “in studio”: ciò ha costituito il mezzo ideale per la rappresentazione dell’immaginario fantascientifico, ben oltre la scrittura. La natura stessa del mezzo include tuttavia un limite intrinseco e perciò stesso ineliminabile: la “rappresentabilità” delle immagini è un vincolo invalicabile. Ossia il cinema deve giocoforza rappresentare, è obbligato a dare forma, “immaginarsi” e “ricostruire”.

Del resto è piuttosto nota e prevedibile la delusione che coglie inesorabilmente lo spettatore a fronte di un’ipotesi, una qualsiasi, sull’aspetto fisico dell’alieno. Ciò che delude è la pretesa di rappresentare il “non-filmabile”. In questo De Palma, lasciando a parte ogni sorta di remora, osa fino a sfiorare il ridicolo. E, i tentativi sperimentati altrove in questa direzione hanno sempre riportato gli alieni ad una forma “quasi-umana”, come a rendere palese l’impossibilità dell’immaginazione a staccarsi dall’idea più o meno verosimile dell’uomo. La capacità di immaginarsi l’altro-da-sé riesce a distaccarsi molto poco dal conosciuto: quei marziani riproducono le esatte sembianze umane: nel corpo come nel viso, hanno occhi e braccia, addirittura piangono!

In tal senso, Mission to Mars si pone in diretta continuazione con una consistente serie di opere che l’hanno preceduto, quasi a costituire un sotto-genere di fantascienza. A partire dal Contact di Robert Zemeckis, ma anche The Abyss di James Cameron, Incontri ravvicinati di Steven Spielberg e ovviamente 2001. Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Ognuna di queste opere, seppur con modalità e sensibilità diverse, nelle rispettive intenzioni e differenze registiche, ha tentato cioè la rappresentazione “impossibile” di un altro mondo.

Derive spaziali

La prima parte, il viaggio verso Marte della missione di soccorso, induce progressivamente la perdita delle abituali coordinate spaziali: i movimenti di macchina si configurano a spirale, concentrici e disorientanti; la visione subisce una inevitabile modifica, finendo per denunciare lo scompenso dell’occhio nello spazio. Così accade per lo spettatore che, come ricordato all’inizio, subisce un ribaltamento di prospettiva. Il cinema di De Palma è infatti un cinema di sguardi. Accade sovente che le inquadrature frontali ci mostrino i personaggi nell’atto di vedere. Ciò che osserviamo è proprio la reazione, le emozioni che seguono la vista di qualcosa: che sia la presenza di una montagna ignota, di un monitor, di un ballo. Ma questi sono sguardi “interiori” ci mostrano anche ciò che accade dentro le persone, ciò che “sentono” realmente. E Mission to Mars rappresenta, banalmente, verrebbe da dire, anche un cinema sensoriale.

A proposito del “vedere” e dell’“ascoltare” di cui sopra, De Palma – accusato a volte con ragione, ma spesso a torto, di essere regista “di maniera” e narcisisticamente postmoderno – utilizza il piano-sequenza con maestria, che è ben oltre la stucchevole questione di stile, riuscendo a reinventare l’atmosfera rarefatta, sospesa e “vuota” dello spazio stellare. La fluidità dei movimenti è interamente funzionale alla messinscena, dalla descrizione degli attimi in cui il tempo pare cristallizzarsi, alla “costruzione” di istanti congelati carichi di tensione. Le splendide sequenze dell’astronave rotante, i movimenti in assenza di gravità ricordano da vicino le evoluzioni del Discovery nell’Odissea kubrickiana, così come i travelling a precedere entro i corridoi della base, o la voce del computer di bordo – un Hal “buono” – che come un nastro rallentato perde progressivamente vigore, in luogo della ripetuta filastrocca infantile e altre ancora: la testa/monolito. Pare che De Palma si sia risentito parecchio dei continui riferimenti al capolavoro epocale di Kubrick e, quasi a volerne evitare ogni possibile confronto, ha sostenuto come le immagini siano simili per la semplice ragione che entrambi gli autori hanno attinto alla medesima fonte informativa: la Nasa. Eppure, se Kubrick aveva costruito una sorta di psichedelico “poema filosofico”, De Palma, che pure si spinge oltre fino a implicare una nuova teoria evolutiva dell’umanità, rimane ben al di qua di simili intenzioni.

Una delle sequenze più memorabili – non a caso ricordata da tutti quelli che hanno espresso giudizi severi e poco benevoli sul film – ci mostra Woody e consorte danzare, un ballo in assenza di gravità, sospesi a mezz’aria. I corpi fluttuano, mentre il pop-rock di Dance the Night Away dei Van Halen – provocatorio e opposto al valzer straussiano di 2001. Odissea nello spazio – si insinua progressivamente entro un prolungato piano-sequenza “a vite”. Jim, estasiato, osserva la scena in disparte, e per un lungo istante si direbbe emozionato, riandando con la memoria alla vita passata vedersi danzare insieme alla moglie. Come accade ancora quando Jim solitario, ritiratosi nella propria stanza, rivede scorrere il proprio passato su di un monitor a colori e ascolta la moglie Maggie parlare della vita oltre la Terra: «L’universo non è caos, è coesione. La vita va verso la vita». Ricorderà bene queste parole al momento di ripartire per non tornare sulla Terra.

Il regista si pone a diretto contatto con i corpi, giungendo poi a dilatare, oltre i limiti convenzionali, i tempi di intere sequenze. È il caso dell’episodio relativo al disperato tentativo di raggiungere il modulo di atterraggio da parte dei quattro membri che, a fronte di uno stato di emergenza, sono costretti ad abbandonare la nave ed uscire, privi di agganci, nello spazio. Crediamo sia questa una delle sequenze da antologia. I corpi, che paiono automi inanimati, passano dalle consuete e familiari proporzioni del primo piano ad essere particelle infinitesimali, finendo per confondersi nel buio dell’immensità. Il fallito aggancio del modulo da parte di Woody ci mostra poi, racchiusa entro una soggettiva terrificante, la sua caduta libera nello spazio infinito: i compagni divengono, in una frazione di secondo, minuscoli puntini oltre lo scafo del velivolo. Il corpo di Woody è alla deriva, definitivamente perduto nello scuro vuoto interstellare.

Poco prima incontriamo l’unica concessione “hitchcockiana” e autenticamente postmoderna: il cavo lanciato dalla moglie in soccorso che si arresta a venti centimetri da Woody, sadica e crudele imposizione alla residua pietà dello spettatore. E in questo frangente Jim, che ha visto la moglie morire tra le proprie braccia, rivedrà, contorto in una smorfia di dolore, la morte negli occhi.

«Loro siamo noi e noi siamo loro»

Dopo aver decifrato il messaggio criptato proveniente dalla struttura sconosciuta contenente il Dna alieno, i tre astronauti decidono di incontrare la nuova civiltà. All’interno il volto marziano è privo di superfici pervaso da un’unica luce bianca. Il controcampo ci mostra uno schermo accecante completamente bianco, a riflettere una luce insostenibile. E per un breve istante pare inverarsi l’apocalittica profezia buñueliana.

Dopo aver decifrato il messaggio criptato proveniente dalla struttura sconosciuta contenente il Dna alieno, i tre astronauti decidono di incontrare la nuova civiltà. All’interno il volto marziano è privo di superfici pervaso da un’unica luce bianca. Il controcampo ci mostra uno schermo accecante completamente bianco, a riflettere una luce insostenibile. E per un breve istante pare inverarsi l’apocalittica profezia buñueliana.

L’alieno-marziano ha sembianze femminili – altro ribaltamento – che in una sorta di “simulazione”, illustra l’origine della vita sulla Terra. Nell’arco di un unico piano-sequenza “escheriano” ci mostra la storia dell’universo, dalla giunta sulla Terra dei marziani, alle prime forme di vita sino alla comparsa dei dinosauri e poi dell’uomo. La colonizzazione ha dunque, almeno in questa occasione, segno opposto. Una nuova teoria evolutiva dunque. Nell’immaginario collettivo degli anni 50 il marziano diveniva la materializzazione dei peggiori incubi atomici, la trasfigurazione del pericolo comunista in un coacervo di mostri alieni; come pure portava alla nascita di un genere letterario e cinematografico ove esorcizzare paure latenti e vincere simbolicamente la Guerra fredda. Nell’epoca del “pensiero unico”, con la fine dei blocchi contrapposti e il conseguente tramonto delle superpotenze, il “nuovo ordine mondiale” consente e abilita ad immaginare extraterrestri pacifici quali origine della specie umana, portando infine De Palma a proseguire il discorso avviato da Zemeckis con Contact.

Tornare a casa

Jim deciso a restare, dopo aver salutato i compagni che “tornano a casa” e poco prima di partire verso l’ignoto a bordo di un’astronave marziana, si ritrova progressivamente immerso in una sorta di liquido “amniotico”. All’iniziale senso di soffocamento segue la progressiva capacità di respirare all’interno del liquido. La regressione ad uno stato “fetale” e uterino, invertendo il senso temporale ricorda, questa volta per davvero, l’indecifrabile ed enigmatico finale di 2001. Odissea nello spazio. E Jim – che sappiamo profondamente segnato dalla scomparsa della moglie – vede scorrere la propria vita davanti agli occhi, proprio come si dice accada nell’istante che precede la morte. È una delle sequenze più commoventi. Qui De Palma si serve di un fitto montaggio, una sequenza di immagini in rapida successione: ricordi, il viaggio spaziale, l’incidente, scene di vita passata, gli amici, la moglie e l’infanzia.

La memoria si fa materia. Una sorta di “rammemorazione”, conchiusa entro un elementare montaggio alternato, porta alla luce attimi di vita sepolti: un’intera esistenza “rimontata” per mezzo di rapidi shock visivi, schegge improvvise affioranti dal passato. La linearità del tempo si frantuma, facendo balenare per un attimo il presente quale “luogo dell’impossibile”, o meglio di una ipotetica traiettoria “altra” di vita.