Recentemente, ha tenuto banco il dibattito sulla pubblicità televisiva di una nota catena di supermarket, quella dei due genitori divorziati, della loro figlioletta e della pesca (frutto, peraltro, ormai fuori stagione). In rete, c'è una formidabile rilettura dello spot, ridoppiata in dialetto genovese, che fra le altre cose mette a suo modo efficacemente in pratica i principi dell'“effetto Kulešov” (notate l'espressione della stessa bimbetta: malinconica nella versione originale, furbetta e sbarazzina nel ridoppiaggio zeneise). Non entreremo nel dibattito, lasciamo a ognuno le proprie opinioni su divorzio, linguaggio pubblicitario, famiglie felici anziché no, ortofrutta e cleptomania (segnaliamo giusto un buco di sceneggiatura nello spot originale: provate, in un supermercato, a manipolare una pesca senza guanto né sacchetto, e vedete dove vi mandano). Preferiamo cedere la parola a Danny De Vito, al suo film La guerra dei Roses e alla recensione che ne fece Ermanno Comuzio su «Cineforum» n. 293, aprile 1990, che qui riproponiamo.

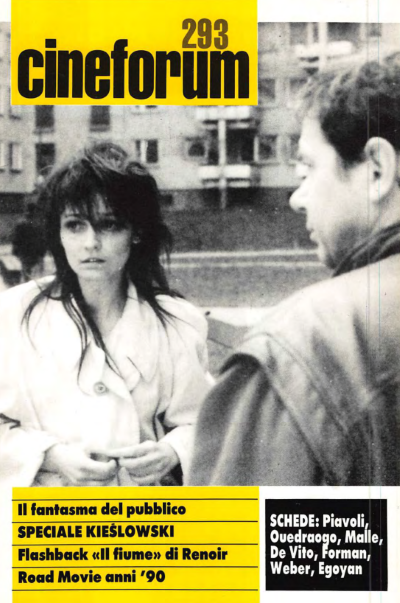

«Cineforum» n. 293, aprile 1990

Scheda

La guerra dei Roses

Ermanno Comuzio

Quando uno dice “film coniugale” pensa subito o a una storia patetica tipo Kramer contro Kramer o a un divertimento tipo sophisticated comedy. La guerra dei Roses non è né l'uno né l'altro. Scatta anche per questo film ciò che era accaduto per la prima prova registica di Danny De Vito – botticella di lardo, nanerottolo nervoso e sottaniere come attore, che va considerato con attenzione, visto che si dimostra pieno di fosforo – dico cioè di Getta la mamma dal treno, di cui Gualtiero De Marinis aveva scritto, su «Cineforum» n. 273: «Avrebbe dovuto essere “soltanto” una commedia sbracata ed è invece un film maledettamente serio».

Quando uno dice “film coniugale” pensa subito o a una storia patetica tipo Kramer contro Kramer o a un divertimento tipo sophisticated comedy. La guerra dei Roses non è né l'uno né l'altro. Scatta anche per questo film ciò che era accaduto per la prima prova registica di Danny De Vito – botticella di lardo, nanerottolo nervoso e sottaniere come attore, che va considerato con attenzione, visto che si dimostra pieno di fosforo – dico cioè di Getta la mamma dal treno, di cui Gualtiero De Marinis aveva scritto, su «Cineforum» n. 273: «Avrebbe dovuto essere “soltanto” una commedia sbracata ed è invece un film maledettamente serio».

Finché morte non vi separi

Certo, è facile definire La guerra dei Roses una black comedy, visto che è spiritosa e divertente, pur finendo tragicamente (con la morte fisica dei due protagonisti, i due coniugi che seppellendo il “c'eravamo tanto amati'” seppelliscono se stessi, prima in una degradazione animalesca e poi eliminandosi). Potremmo anche parlare di una tragicommedia, o meglio di una commedia tragica, visto che comincia col farci ridere per poi farci rabbrividire, rovesciando il classico rapporto del divertimento finto-drammatico. In questa discesa progressiva attraverso tutti i gironi dell'inferno c'è dell'altro. Siamo all'horror film vero e proprio, anche se camuffato sotto una veste brillante; e poi non è neanche vero che la prima metà del film sia sorridente e sentimentale come in una vera commedia romantica (boy meets girl, innamoramento e matrimonio, figli e lavoro) e la seconda catastrofica (il deterioramento del matrimonio, le liti e la guerra). Le radici di quanto succederà dopo la richiesta di divorzio da parte di Barbara ci sono già tutte nella prima parte: basta pensare a lei che rialza i prezzi della statuetta cinese, all'asta, soltanto per fregare lui, che non conosce ancora; alle esibizioni ginnastiche di lei (all'anima del sesso debole!); alla figlioletta che, perfida come sua madre, nasconde i fogli su cui sta lavorando il padre; alla supponenza della madre che non vuol sentire consigli sui suoi concetti educativi; all'insofferenza di lui nei confronti di lei che non sa raccontare bene gli aneddoti agli ospiti, e così via.

Cani e gatti fin da subito. Non a caso ciascuno dei due ha un suo animale preferito, lui il cane e lei il gatto: e fin dall'inizio della vita coniugale di Oliver e Barbara vediamo il primo far volare il gatto (che non gli ha fatto proprio nulla) e la seconda beffare sadicamente il cane promettendogli bocconcini che poi dà da mangiare al gatto. Con gli sviluppi diabolici del felino schiacciato involontariamente da lui e del cane spalmato sul pane abbrustolito da lei (e fatto mangiare a lui). In questa bella gara si impone per fantasia e costanza il personaggio di Barbara. Fino al suo tremendo gesto finale: accarezzata in un estremo sussulto dal marito, precipitato con lei assieme al lampadario, raccoglie le sue ultime forze per allontare la mano del coniuge. Un momento di straordinaria cattiveria, un inaspettato folgorante esempio di “cinema della crudeltà” che va molto più in là delle formule consuete del dark humour.

La storia ha dunque un taglio misogino? «Le donne possono essere molto più cattive di quanto crediamo», dice l'avvocato Gavin al cliente che vuole divorziare; «Tu non hai idea di dove posso arrivare», dice Barbara al marito. Eppure Danny De Vito ha un debole per le donne, sia nei suoi ruoli (è sempre accompagnato da bionde stangone, ed è sempre ripreso in modo che risulti bene la loro differenza di statura) che, pare, nella vita privata.

Pessimista, non moralista

Altra domanda: De Vito è un moralista? Non si può negare che la tesi del film appaia decisamente antidivorzista. È lo stesso regista ad apparire nel film come avvocato Gavin, il legale di Oliver, per commentare i nodi della vicenda come un grillo parlante, intercalandola da dichiarazioni inequivocabili: «Un civile divorzio è una contraddizione di termini», «Forse dopo quanto è accaduto ai Rose sono diventato tradizionalista», «Non c'è mai un vincitore in un divorzio, ci sono solo gradazioni di sconfitte». E al cliente, che riesce a dissuadere dai suoi propositi di divorzio battagliero: «Sia generoso, ciò che conta è venirne a capo al più presto. Appena può torni a casa per ritrovare nella donna che sta per lasciare almeno qualche briciola di quello che un tempo ha amato nella ragazza degli anni verdi». Ma perché, nel finale, dopo che ha teneramente telefonato alla moglie, sui fiori di pesco del suo terrazzo proteso verso la cupola del Campidoglio di Washington nevica? Voglio dire: quando De Vito fa la “morale”, può anche essere sincero per quanto riguarda i guasti irreversibili di certi comportamenti, ma si ha l'impressione che al di là dei pericoli del divorzio gli importi descrivere – a suo modo, con l'arma del grottesco feroce – la bestialità dell'uomo (e della donna).

Pessimista congenito, quindi, piuttosto che moralista. Pensiamo al rapporto fra il sesso e i sentimenti, nel suo film: l'attrazione sessuale è il motore che mette in movimento tutto il resto, il matrimonio dei due protagonisti, quello dell'avvocato Gavin (i furiosi approcci “di piede” della biondona sotto il tavolo dei Rose, felicemente secondati; mentre sono rifiutati quelli di Barbara nel suo studio: la deontologia professionale è salva, e De Vito ci fa una bellissima figura), il petting in automobile della figlia dei Rose. Che ne sarà di lei, che ne sarà dei due figli? È al figlio in partenza per il college che Oliver dice: «Non farti fregare dal sentimento». No, il piacere dei sensi senza la partecipazione del sentimento non serve, ma neppure quest'ultimo. Zero al quoto.

Direi che la caratteristica di De Vito è la descrizione del mondo come campo di battaglia, come giungla, come abisso (non si tratta dunque solo di “inferno della coppia” alla Strindberg, del matrimonio come “ring”: l'esortazione di Oliver «Senza guantoni!» ha un valore generale, non solo riferito alla sua guerra con la moglie). “The War of Roses” è il nome dato dagli storici alla “Guerra delle due Rose” (Lancaster versus York, 1455-1485), lunga, spietata, a fasi alterne, senza vincitori. Le spine che adornano la vita dei signori Rose sono quelle che adornano la vita in generale, la vita di tutti.

De Vito spinge il pedale dell'esagerazione, porta agli estremi il suo assunto. E lo fa attraverso un linguaggio cinematografico assai maturo, pieno di “segni”, di sottigliezze. È qui l'interesse maggiore del film. Vedi ad esempio la figura ricorrente dello “schiacciamento”. Oliver e Barbara, quando subito dopo il loro incontro vanno a letto insieme, sono visti dall'alto, avvolti in un vasto lenzuolo di raso (diventerà il loro lenzuolo funebre; e alle lenzuola si richiamano i titoli di testa, che scorrono su vaste distese di lino bianco, che poi si riveleranno appartenere al fazzoletto da naso dell'avvocato Gavin); dall'alto, sul letto, sono visti anche quando Barbara chiede il divorzio; dall'alto sempre con questa prospettiva di appiattimento, di compressione sono visti i due quando giacciono sotto il lampadario nel “finché morte non vi separi” finale. l personaggi sono schiacciati come insetti, così come lui schiaccerà una mosca col contratto di lavoro di lei (e lei lo schiaffeggerà con quel contratto), come il gatto di lei verrà schiacciato dall'automobile di lui e l'auto di lui verrà schiacciata da quella di lei.

E badiamo anche al continuo rinchiudere l'avversario, l'inchiodarlo, il seppellirlo. Le angolazioni non sono mai banali, De Vito regista sa come piazzare e come manovrare la cinepresa. Usa spesso le angolazioni dall'alto o dal basso, usa rapidi movimenti di carrello (come quello che si innalza a perpendicolo dal corpo riverso di Oliver, chiuso nella sauna dalla moglie; o quello che indietreggia rapidissimo in camera da letto, inquadrando Barbara in controluce dopo che ha percosso Oliver facendolo sanguinare). Probabilmente De Vito ha visto tanti film “classici” e ha assorbito la lezione (una inquadratura, per dire quella dei due coniugi che mangiano senza parlarsi alle estremità del tavolo sembra richiamare I'Orson Welles di Quarto potere…).

Un cinema pieno di finezze

Insomma quello di De Vito, apparentemente un cinema ridanciano, dunque fracassone, è buon cinema. Vedi ancora l'uso di quel fatale lampadario: è attraverso di esso che vediamo Barbara in visita alla casa non ancora sua ridacchiare soddisfatta all'idea, nonostante (appunto per quello, anzi) la padrona giaccia li vicino, stecchita nel suo catafalco e che vediamo Oliver, in attesa di sferrare l'attacco definitivo, suonare Only You stregando l'orlo dei bicchieri Baccarat che aveva comperato durante il viaggio di nozze a Parigi. E attraverso questi particolari che non soltanto vengono anticipati sarcasticamente gli avvenimenti (la tragedia finale), ma che viene messo in rilievo il motivo dei beni materiali, la “roba” (la casa, i mobili, le suppellettili) cui la coppia dei Rose ha sacrificato tutto il resto. Distruggendo gli oggetti che simboleggiano il loro matrimonio i Rose si autodistruggono; tutta la loro esistenza è rivolta al successo, alla proprietà, all'attaccamento ai valori tangibili. «Non sono materialista», dice Barbara alla domestica Susan, interpretata da Marianne Sagebrecht la quale, essendo stata Rosalie che va a fare la spesa, sa bene che non è vero.

Interessante rilevare, dal punto di vista del linguaggio filmico, il ricorso di De Vito alle formule tipiche del film di spavento e di fantasy. L'episodio del gatto schiacciato dall'auto di Oliver («Poi dicono che i gatti hanno nove vite!», commenta lui) è montato come certi momenti di Guerre stellari, con la cinepresa che carrella rasoterra e l'alternarsi rapido delle inquadrature della vittima e della macchina minacciosa. Situazioni di film tipo Christine – La macchina infernale sono richiamate dalla sequenza in cui Barbara “punta” con la sua Land Rover la fuoriserie del marito, le si ferma di fronte, accende i fari, parte all'attacco. Senza dire dei moduli hitchcockiani che ha l'episodio finale del lampadario retto da cavi, fermagli e sostegni che saltano man mano (in una luce da autentico horror). Che dire dei ghigni diabolici che deturpano i visi dei due protagonisti? Certi primi piani di Kathleen Turner inquadrata dal basso ne fanno una “killer” molto più temibile che in L'onore dei Prizzi; e il momento in cui i coniugi, da due finestrini della casa, nella notte, guardano con un riso maligno Susan (che hanno allontanato dal loro “castello”) pare tolta di peso da un film “gotico”.

Non si vuol dire che quello di De Vito sia un cinema di riporto, un cinema delle citazioni. Il tono di acre sarcasmo è tutto suo, tutte sue sono le “carognate” di cui dissemina il racconto, che pur avendo l'aspetto di gag sono vere e proprie tumulazioni. L'umorismo macabro è il suo forte: vedi il nero accoltellato, in ospedale, che dice alla moglie riferendosi a Oliver preda di un supporto infarto: «Non vedi che quello sta per morire?», o la signora dell'ambasciata che per consolare Barbara, che ha appena ricevuto la notizia del ricovero del marito, le dice: «Anch'io ho perduto mia madre così»; o Barbara che, dopo la lettura da parte del marito tornato dall'ospedale della lettera a lei indirizzata, non firmata, gli dice comprensiva: «Sono sicura che me l'avrebbero detto chi me l'aveva scritta». Questo senso del macabro come definizione della vanità di ogni cosa, della perdita delle illusioni, degli inganni della vita, percorre tutte le situazioni del film. Si ride, dopo la battuta di Barbara sulla necessità di non negare i dolci ai bambini per non farli crescere con tale ossessione e vederli quindi deperire, contrappuntata dall'apparizione dei due figli ciccioni, o quando Oliver piscia sul pesce al pranzo di gala della moglie; ma a queste proposte di umorismo facile, magari di grana grossa, fa riscontro un altro tipo di umorismo, meno palese e perciò più inquietante. Come quando la cinepresa, dopo il primo amplesso dei due protagonisti, si alza a inquadrare il mare luccicante d'oro attraverso la finestra, o quando zooma in avanti, la notte di Natale in cui lei regala l'automobile a lui, per inquadrare una enorme luna che campeggia nel cielo. Sono queste le finezze di un film noir che sghignazza non sull'orlo del baratro, ma sul fondo del baratro stesso, visto che ci siamo già caduti.