Arancia meccanica. I colori del mondo 50 anni dopo

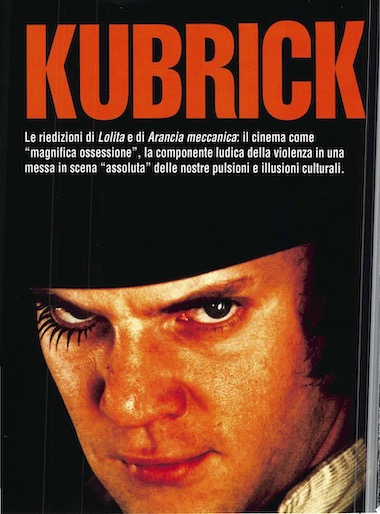

«È buffo come i colori del vero mondo divengano veramente veri soltanto quando uno li vede sullo schermo», dice Alex De Large, leader dei droogs di Arancia meccanica. Uscito in Gran Bretagna il 13 gennaio, e negli Stati Uniti il 3 febbraio di 50 anni fa, tratto da un romanzo di Anthony Burgess di dieci anni prima, nelle intenzioni di Stanley Kubrick Arancia meccanica avrebbe dovuto essere, oltre che un racconto distopico, anche un saggio socioantropologico sulla violenza nell'uomo, sul rapporto fra individuo e società fortemente strutturate, sul libero arbitrio, argomenti che ricorrono spesso anche in altre opere del regista. Alcune, arcinote vicissitudini (lettere minatorie, episodi di vario teppismo erroneamente attribuiti a una supposta influenza del film) indussero Kubrick a ritirare il film dalla distribuzione, per lo meno in Gran Bretagna («Arancia meccanica intendeva essere come una medicina; cosa fa una casa farmaceutica, quando emergono degli effetti collaterali indesiderati in un medicinale appena immesso sul mercato? Lo ritira», commenterà poi). La cosa non ha impedito, fortunamente, riprese e riedizioni successive, come quella del 1998 in accoppiata con Lolita. In tale occasione, Giorgio Cremonini scrisse un articolo su «Cineforum» n. 375, giugno 1998 (il film era già stato trattato in uno speciale a firma Giacomo Gambetti, Achille Frezzato ed Ermanno Comuzio sul n. 119, in occasione della sua prima uscita in Italia), che qui riproponiamo.

Cose che (non) riconosciamo

Quasi dieci anni separano il romanzo di Burgess dal film di Kubrick, a parziale dimostrazione di come il primo non sia, malgrado le apparenze, troppo legato al suo tempo, agli anni 60 o alla swingin' London. In parte lo è il nadsat, la lingua artificiale inventata per l'occasione da Burgess, fatta di frammenti di lingue straniere e di uno slang giovanilistico che oggi appare inevitabilmente obsoleto, ma solo se esaminato da un punto di vista per così dire cronachistico: più in profondo, il ricorso a un linguaggio non convenzionale all'origine, ma destinato a diventarlo subito con la diffusione bocca a bocca, è proprio delle nuove generazioni, di un gioco che pensa di impossessarsi del mondo attraverso il linguaggio.

Da un lato è stato proprio questo linguaggio, nella sua sfrontata estemporaneità, a stimolare Kubrick, spingendolo a immettere nel film tutti i possibili “trucchi” linguistici di cui fosse a conoscenza, alla ricerca di «Un equivalente cinematografico dello stile letterario di Burgess e del punto di vista soggettivo di Alex». Ecco allora l'uso dell'accelerato (l'orgia al suono della celeberrima cavalcata dal Guglielmo Tell di Rossini); del rallentato (la sequenza sul fiume, al suono dell'ouverture della Gazza ladra, ancora di Rossini; l'esibizione finale di Alex, con l'Inno alla gioia); il montaggio subliminale dello stupro, con un effetto cartoon che rimanda alle statuette del Cristo che balla; la camera a spalla, con quei tremolii e ondeggiamenti così lontani dalla staticità teatrale di certe riprese; le opposizioni simmetrico-speculari delle soggettive e del camera look; la deformazione prospettica del grandangolo; gli effetti elettronico-deformanti imposti alle musiche stesse (non solo Rossini, ma anche lo stesso Beethoven); e soprattutto il continuo, ossessivo cambio di marcia del film, attraverso un recupero di procedimenti linguistici, premonitore di quel pot pourri che sarà il postmoderno.

Il romanzo di Burgess è in prima persona, ma sappiamo bene che la macchina da presa non può dire io, se non in saltuarie soggettive (che ci sono, ma non bastano a rovesciare la percezione sostanzialmente oggettiva del cinema). Se ci mostra un punto di vista soggettivo, lo fa attraverso la contaminazione della propria oggettiva vocazione all'esteriorità. Kubrick però approfitta di questa divaricazione antologica (la differenza letteratura/cinema) e ci mostra sin dalla prima sequenza (l'autopresentazione di Alex) il massimo dell'interiorità (l'io della voce narrante) insieme al massimo dell'esteriorità (la distanziazione progressiva dal primissimo piano di Alex alla sua riduzione a elemento indistinguibile del décor). Il romanzo di Burgess diventa così innanzitutto l'occasione per rimettere in discussione e sperimentare l'intero statuto comunicativo del linguaggio cinematografico. Forse solo Jonathan Demme saprà in seguito fare altrettanto, per esempio giocando sui meccanismi percettivi azionati dal montaggio alternato in Il silenzio degli innocenti oppure con le esplicitazioni argomentative del camera look in Philadelphia. Quella parte di postmoderno che già intuisce Kubrick sta proprio nel ripercorrere il passato non tanto come insieme di citazioni, quanto di procedimenti: come un magma informe di segni da rimettere in circolo, non con la disinvoltura dei nostri giorni, bensì con una insistenza indagatrice che ha dell'ossessivo.

In Shining, nel Dottor Stranamore o in Full Metal Jacket, le differenze coi romanzi sono molto più nette che in Arancia meccanica. A rileggere il romanzo di Burgess ci si stupisce infatti di come il film lo ripeta passo per passo (mancano solo l'aggressione all'insegnante coi suoi libri e l'omicidio in carcere, ma sembrano solo tagli di ridondanze). Ritroviamo la simmetria strutturale del plot (l'ascesa di Alex; la sua caduta; la prigione; la nuova caduta; la nuova ascesa); ritroviamo gli stessi personaggi (i Droogs, l'assistente sociale, i familiari, la donna dei gatti, il cappellano, Mr. Alexander, il Primo ministro, persino la donna che canta l'Inno alla gioia nel Korova Milkbar, persino la banda di Billy Boy), a volte anche gli stessi oggetti (la Durango 95 con cui i Droogs scorrazzano in cerca di svaghi). Se non ritroviamo il finale del romanzo, quell'happy end così posticcio e insopportabile, è solo perché Kubrick ha lavorato su una edizione da cui quel capitolo era ancora fortunatamente assente.

Anche per quanto riguarda la musica, l'idea è già presente in Burgess. Certo, qui i riferimenti comprendono alcuni titoli sulla cui reale esistenza è quanto meno lecito dubitare (Das Bettzeug di Friedrich Gitterfenster; «Il nuovo concerto per violino dell'americano Geoffrey Plautus, suonato da Odysseus Choerilos con la Macon Philarmonic»; la Sinfonia n. 2 di Adrian Schweigselber; la Sinfonia n.3 di Otto Skadelig; una versione Nona eseguita dalla Esh Sham Sinfonia diretta da L. Muhaiwir – e per i quali, tacendo Garzantine & co., sarebbe quanto meno necessaria la consulenza di Comuzio), ma accanto a questi ci sono la Jupiter e la Praga di Mozart, i concerti brandeburghesi e la corale Wachet Auf di Bach e infine la Sinfonia n. 9 di Beethoven. C'è insomma l'idea di fondo (l'esigenza della musica), ma cambiano i particolari: in realtà la differenza maggiore sta nel fatto che in un libro un brano musicale è solo un titolo, cui la memoria può aggiungere qualche emozione residua, mentre in un film tutto cambia, perché la musica vera è lì, sopra le immagini, e le emozioni sono riportate alla loro sacrosanta attualità. Fare cinema, in fondo, significa dare corpo audiovisivo a ciò che la parola romanzo o sceneggiatura che sia può soltanto evocare. Che cosa sarebbero Quei bravi ragazzi o Mac o il già ricordato Philadelphia, se non potessimo sentire la musica lirica di cui sono anche fatti? Non un fondo sonoro, si badi bene, non un commento più o meno colto: no, un vero e proprio supporto strutturale, che va ben oltre gli effetti acustico-emotivi. Per dirla in poche parole: anni luce lontano da Fantasia di Disney e da tutta Hollywood.

Anche per quanto riguarda la musica, l'idea è già presente in Burgess. Certo, qui i riferimenti comprendono alcuni titoli sulla cui reale esistenza è quanto meno lecito dubitare (Das Bettzeug di Friedrich Gitterfenster; «Il nuovo concerto per violino dell'americano Geoffrey Plautus, suonato da Odysseus Choerilos con la Macon Philarmonic»; la Sinfonia n. 2 di Adrian Schweigselber; la Sinfonia n.3 di Otto Skadelig; una versione Nona eseguita dalla Esh Sham Sinfonia diretta da L. Muhaiwir – e per i quali, tacendo Garzantine & co., sarebbe quanto meno necessaria la consulenza di Comuzio), ma accanto a questi ci sono la Jupiter e la Praga di Mozart, i concerti brandeburghesi e la corale Wachet Auf di Bach e infine la Sinfonia n. 9 di Beethoven. C'è insomma l'idea di fondo (l'esigenza della musica), ma cambiano i particolari: in realtà la differenza maggiore sta nel fatto che in un libro un brano musicale è solo un titolo, cui la memoria può aggiungere qualche emozione residua, mentre in un film tutto cambia, perché la musica vera è lì, sopra le immagini, e le emozioni sono riportate alla loro sacrosanta attualità. Fare cinema, in fondo, significa dare corpo audiovisivo a ciò che la parola romanzo o sceneggiatura che sia può soltanto evocare. Che cosa sarebbero Quei bravi ragazzi o Mac o il già ricordato Philadelphia, se non potessimo sentire la musica lirica di cui sono anche fatti? Non un fondo sonoro, si badi bene, non un commento più o meno colto: no, un vero e proprio supporto strutturale, che va ben oltre gli effetti acustico-emotivi. Per dirla in poche parole: anni luce lontano da Fantasia di Disney e da tutta Hollywood.

L'uomo: un bambino che gioca da solo

Un romanzo diventa così l'occasione per fare cinema e per parlare di cinema, ma anche per parlare dell'uomo. Il rapporto è lo stesso: un film sta al cinema come un personaggio sta all'uomo. Un uomo che Kubrick considera in astratto, immesso in narrazioni volutamente esemplari che hanno evidenti punti di riferimento nel romanzo settecentesco (Voltaire e Swift in primo luogo). È lo stesso regista a sottolineare l'artificiosa pretestuosità della trama, il suo eccesso di simmetria, che «è uno degli aspetti più brillanti del romanzo», ma anche legato a «una serie di coincidenze inconcepibili in un film realista». Il plot ha la funzione di organizzare sintatticamente la riflessione e l'argomentazione. Paradossalmente, per quanto pieno di segnali d'epoca come un museo della pop art, Arancia meccanica sfugge alla griglia rigida delle connotazioni: fotografa un qui e ora esemplare in quanto occasione di un discorso più generale sull'Uomo, il mondo e la vita. Quel museo è in sé la Cultura, ovvero l'impotenza dell'Uomo a governare la propria Natura. Il presente non cancella il tempo, lo riassume: ciò che l'Uomo è occasionalmente, lo è anche antologicamente.

Il dualismo irrisolto (il contatto fra il sempre naturale delll'umanità e il qui e ora culturale della storia) è perfettamente riassunto nella figura del “selvaggio” che ama Beethoven e l'Inno alla gioia, forse il suo pezzo più noto, mentre gli scienziati del cervello non lo conoscono; oppure in un oggetto d'arredamento fatto a imitazione di un fallo e trasformato in arma mortale. In Arancia meccanica quest'uomo incompleto ha il volto contraddittorio e diacronico di Malcolm McDowell, giovane e vecchio allo stesso tempo. Sesso e violenza seguono standard suggeriti dalla cultura di massa (i sogni stessi di Alex lo dichiarano). La violenza non ha altro scopo che se stessa (Alex conserva tutti gli oggetti trafugati e invenduti, come souvenir, svincolati da ogni profitto). Anche la pulsione erotica non prefigura mai un oggetto vero e proprio, ma colpisce a caso, obbedendo a una libido fine a se stessa, autosufficiente e cieca, indifferente e indifferenziata. L'ultraviolenza è un gioco infantile, dominato da impulsi primari, ma applicato a un mondo di cui vuole impossessarsi comportandosi come se fosse suo, non come un mondo da dividere con altri. In questo comportamento naturale in quanto infantile, lo stupro diventa un balletto, il fallo un oggetto d'arredamento, e questo a sua volta diventa prima un giocattolo (Alex ne ammira ripetutamente il funzionamento meccanico) e poi un'arma; anche la maschera, simile a quella di Sterling Hayden in Rapina a mano armata, fa parte del gioco di imitazione (ci si maschera per essere altri da sé, prima ancora che per nascondersi).

Non ci sono compiacimenti nel cinema di Kubrick, spietato nel prendere le distanze – ironicamente, grottescamente – da ciò che ci mostra. Alex è la caricatura dell'istinto, della violenza e della sessualità, della espressione non ancora sovrastrutturata del potere: dell'uomo naturale immesso in un circuito culturale insufficiente. Al tempo stesso, di conseguenza, è anche la caricatura del mondo che lo circonda, la nostra caricatura. La sua passione per i B-movies (tutti regolarmente anonimi: non citazioni, ma evocazioni e simulazioni) esula da ogni presa di coscienza morale o estetica, è la passione indifferenziata e solo apparentemente naïve della cultura di massa. La sua sessualità è la forma iperbolica e fumettistica della nostra sessualità, una miscela di oscenità e immaturità. L'ultraviolenza di cui parla e che pratica risponde almeno in parte – nella parte non ancora del tutto sottomessa dal contratto sociale – al desiderio di violenza che riaffiora, come un gioco innocente e di finzione, nei nostri pensieri e comportamenti. Ad Alex non piacciono né i barboni, né i vecchi, ed esercita su di loro la stessa violenza che riserva alle donne – tutti esseri inferiori. Vive la propria libido in forme immature, infantilmente indifferenziate, come un bambino che sostituisce all'apprendimento e alla conoscenza l'aggressività, la fuga o il distacco, che non sembra mai prendersi sul serio, tranne che durante la “Cura Ludovico” – cerniera che segna il passaggio paradossale dalla fase adolescenziale a quella di una presunta maturità: l'integrazione nelle istituzioni passa attraverso una sorta di castrazione psichica e i suoi occhi si spalancano con un crescente terrore infantile di fronte al nuovo mondo che gli viene spalancato davanti-dentro (non c'è in realtà nessuna presa di coscienza, nessuna vera e propria maturazione, bensì un eterodiretto condizionamento biologico).

Il suo stato infantile è esplicitamente dichiarato nel finale, quando viene imboccato dal Ministro degli Interni, che lo compra regalandogli un giocattolo più grande e più bello dei precedenti, ma soprattutto quando può sognare se stesso al centro di un palcoscenico senza confini, tutto ciò che insomma per lui è il mondo: un mondo di oggetti, con cui nessuna comunicazione è possibile.

L'uomo-bambino di Arancia meccanica non respira altro che solitudine: il suo spazio è quello di una serie di celle d'isolamento, di frammenti apparentemente incomunicabili tra loro, monadici, del tutto funzionali alla solitudine dei personaggi. Ciascuno dei luoghi presenti (il bar, la casa, il Tamigi, il carcere, eccetera) si lega strettamente ed esclusivamente all'azione di cui è scena, non induce alcuna continuità, alcun contatto luogo della reclusione in cui tutto si consuma. Il Korova Milk Bar è il luogo di ritrovo dei Droogs; le case assaltate disegnano la freddezza di habitat ideali per un intellettuale velleitario e ipocrita o per una donna non più giovane e istericamente aggressiva; quella dei genitori di Alex ha la calda, variopinta disponibilità al cattivo gusto e al kitsch di un ideale, squallido interno piccoloborghese, per di più chiuso in un isolato numerato, come per i carcerati (il piccolo mondo antico di tanti più recenti film inglesi, tipo Frears e Loach); la stanza di Alex è chiusa con una serratura-cassaforte; e infine la prigione, la cella della clinica, la stanza da bagno di Mr. Alexander… Se c'è contiguità con l'esterno, è solo metaforica, allusiva, come può esserlo una sala di museo.

Arancia meccanica è un film fortemente claustrofobico, anche alla lettera senza vie d'uscita. L'uomo kubrickiano è un animale solitario costretto dalla proliferazione a vivere in società, per il quale non esiste possibilità di integrazione. È difficile chiamarsi fuori di fronte a una messa in scena così generale e precisa, così assoluta, delle nostre pulsioni e della contraddittorietà ipocrita delle nostre illusioni culturali. Se anche non ci riconosciamo direttamente in Alex, non possiamo non riconoscerci nel gioco perverso di contraddizioni che lo governa. Così come i protagonisti di Rapina a mano armata non erano altro che dei borghesi con i loro problemi economici e familiari, e i soldati di Orizzonti di gloria non erano che degli uomini destinati a scoprire una vita ingiusta ed eterodiretta, anche Alex non è che la proiezione di quello che siamo noi, i bastardi di un connubio impossibile fra Natura (il cervello, l'inconscio, l'erotismo, la pulsione di morte) e Cultura (l'ordine sociale, la cultura).