«Oggi è la festa dei Santi Crispino e Crispiano. Chi vivrà questa giornata e arriverà alla vecchiaia, ogni anno alla vigilia festeggerà dicendo: “Domani è San Crispino”; poi farà vedere a tutti le sue cicatrici, e dirà: “Queste ferite le ho ricevute il giorno di San Crispino”». Il 25 ottobre, festività dei santi Crispino e Crispiano, è l’anniversario della battaglia di Azincourt del 1415 dove gli inglesi, meno numerosi ma meglio equipaggiati (gli arcieri di re Enrico d’Inghilterra, dotati del cosiddetto “arco inglese”, furono determinanti), ebbero la meglio sui francesi. Il dramma storico di William Shakespeare "Enrico V" è in grandissima parte ambientato sullo sfondo di questa battaglia. Due giganti del teatro britannico, Laurence Olivier e Kenneth Branagh, hanno portato sullo schermi, in epoche differenti, l'Enrico V, dimostrando fra le altre cose quanto il teatro shakespeariano sia stato fin dalle sue origini in qualche maniera “insofferente” dei limiti della scena, e abbia anticipato a suo modo un tipo di dinamismo narrativo simile a quello del cinema, come ne parla Emanuela Martini in un suo articolo pubblicato su «Cineforum» n. 296, luglio/agosto 1990, che qui riproponiamo. «Noi pochi. Noi felici pochi. Noi banda di fratelli».

Da Olivier a Branagh

Enrico V quarantacinque anni dopo

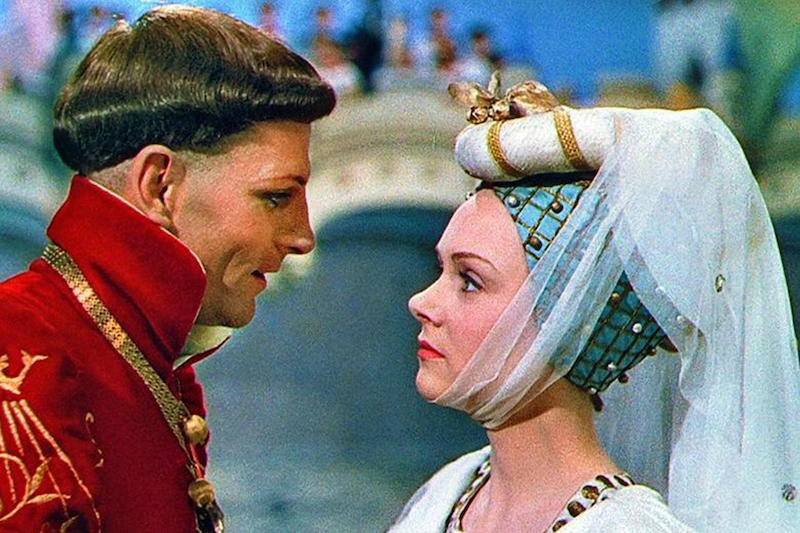

Quando diresse e interpretò nel 1944 la versione cinematografica dell'Enrico V di Shakespeare, Laurence Olivier, trentaseienne, era già uno dei grandi riconosciuti della scena inglese. Aveva già fatto coppia con John Gielgud, nel 1935 in Giulietta e Romeo, alternandosi con lui nei ruoli di Romeo e Mercuzio, ed era entrato nel 1937 all’Old Vic (la “home of Shakespeare”), interpretando, tra gli altri, Amleto, Macbeth, Coriolano. In più, si era guadagnato una bella notorietà presso il pubblico cinematografico internazionale con una lunga permanenza hollywoodiana, durante la quale aveva interpretato Rebecca di Hitchcock, Cime tempestose di Wyler, Orgoglio e pregiudizio di Leonard. Notorietà accresciuta e consegnata alla dimensione mitica del divismo dalla relazione tempestosa e dal matrimonio con Vivien Leigh, non solo donna di stupefacente bellezza, ma soprattutto l’attrice semisconosciuta che aveva vinto nel 1936 la corsa alla parte di Scarlet O’Hara di Via col vento.

Larry Olivier era tornato in patria nel 1940, come la maggior parte degli attori e cineasti britannici che lavoravano a Hollywood, per partecipare attivamente allo sforzo bellico. Qui alternava il servizio attivo nel Royal Navy Air Service (era infatti pilota) con le messe in scena teatrali e le apparizioni cinematografich e fu, tra gli altri, Johnnie il Trapper in 49° prallelo di Powell e Pressburger, e avrebbe dovuto essere Clive Candy (cioè il “colonnello Blimp”) in The Life and Death of Colonel Blimp; ma il film non era ben visto negli ambienti governativi e la Marina non gli concesse il permesso di assentarsi per le riprese del film, lasciando così a Roger Livesey e alla sua splendida voce roca una delle parti più belle dell'intera storia del cinema inglese. In compenso, Olivier fece nel ’44 Enrico V, per superare al cinema il momento più cupo e disfattista della guerra, portando un esercito rozzo a sconfiggere in suolo francese un'armata attrezzata.

Larry Olivier era tornato in patria nel 1940, come la maggior parte degli attori e cineasti britannici che lavoravano a Hollywood, per partecipare attivamente allo sforzo bellico. Qui alternava il servizio attivo nel Royal Navy Air Service (era infatti pilota) con le messe in scena teatrali e le apparizioni cinematografich e fu, tra gli altri, Johnnie il Trapper in 49° prallelo di Powell e Pressburger, e avrebbe dovuto essere Clive Candy (cioè il “colonnello Blimp”) in The Life and Death of Colonel Blimp; ma il film non era ben visto negli ambienti governativi e la Marina non gli concesse il permesso di assentarsi per le riprese del film, lasciando così a Roger Livesey e alla sua splendida voce roca una delle parti più belle dell'intera storia del cinema inglese. In compenso, Olivier fece nel ’44 Enrico V, per superare al cinema il momento più cupo e disfattista della guerra, portando un esercito rozzo a sconfiggere in suolo francese un'armata attrezzata.

Il film fu incoraggiato e promosso dal governo britannico, nonostante i costi, alti per il tempo di guerra (400.000 sterline, procurate da Rank e da Filippo Del Giudice che, con la sua Two Cities Films, aveva già prodotto In Which We Serve di Coward e Lean). Gli esterni furono girati nell’Eire, nella tenuta di Powerscourt, libera da pali telegrafici e altri segni di industrializzazione; il governo irlandese mise a disposizione 500 uomini della Guardia Civile e un veterinario del posto trovò 200 cavalli e cavalieri, che impersonarono la cavalleria francese. Il lavoro di Robert Krasker sul Technicolor fu laborioso, ma sortì risultati di brillante suggestione cromatica, come quello di Roger Furse sui costumi, ispirati, come le scenografie, a miniature e calendari dell'epoca. Le fonti di ispirazione per il climax del film, la battaglia di Agincourt, erano invece, esplicitamente, la Battaglia di San Romano di Paolo Uccello e la battaglia dell'Aleksandr Nevskij di Ėjzenštejn. Quanto alle celeberrime frecce, non furono mai fotografate in volo, ma disegnate e rielaborate otticamente da Day Pop, uno dei geni degli effetti speciali della scuderia di Korda.

Ma il lavoro più ostico (e pericoloso) era quello della sceneggiatura, adattata dallo stesso Olivier insieme al critico Alan Dent, riducendo a 1.500 le 3.000 righe del testo originale, fino a ottenere un film che, senza tradire “hollywoodianamente” Shakespeare, ne rispettasse anche la popolarità originaria. Le due soluzioni chiave adottate erano una di natura teorico-critica, l’altra di natura politica. La prima è la messa in scena del dramma nel Globe Theatre di Londra del Seicento e l'uscita “cinematografica” (con repentino “effetto di realtà”) nei luoghi della battaglia. In realtà, è questo il vero “pezzo di bravura” del film: una gru sorvola lentamente un modellino della Londra seicentesca costeggiante il Tamigi, basato su una pianta prospettica di Visscher dell'epoca, ed entra direttamente nel Globe Theatre, dove Leslie Banks, un Coro vitale e cerimonioso, invita il pubblico a mettere le ali alla fantasia e a trasformare gli attori e le cerchia delle mura teatrali in due eserciti veri e nei campi immensi di Francia.

Come hanno sottolineato tutti, Olivier, di pari passo con il Prologo shakespeariano, invita il pubblico alla creazione del film. E lo porta fuori, nello spazio dilatato dagli incredibili verdi e azzurri della campagna irlandese, dove gli attori hanno perduto l'eccesso di belletto del trucco teatrale e dove la battaglia può diventare un magistrale scontro di stilizzazione e montaggio, una battaglia più in campi lunghi e travolgenti avanzate che non in particolari ravvicinati (come sarà, invece, quella di Branagh), fatta di duelli che sembrano balletti, di voli di frecce e dei colori smaglianti delle diverse casate. Ma gli sfondi ai dialoghi restano “piatti”, dipinti e non costruiti, per non perdere mai quel “punto di vista pittorico” che Olivier, Dent e lo scenografo Paul Sheriff avevano deciso di privilegiare. Il risultato di “miniatura vivente” è ancora oggi quasi unico, e il film si colloca (senza avere nulla del teatro fotografato) su una sottile linea di confine tra cinema e teatro: certo, non ha l'istintivo movimento cinematografico delle riduzioni shakespeariane di Orson Welles, ma un'abilità profonda a seguire il flusso e le rotture narrative di Shakespeare in quel tanto che esse già contengono di profondamente cinematografico.

Quanto alla chiave politica del film, è arcinota: Enrico V è dedicato «a tutti coloro che combattono nella Seconda guerra mondiale» è un invito del tutto esplicito alla battaglia decisiva (in Normandia), allo spirito del popolo inglese. Non fu certo per infedeltà al testo che Olivier eliminò i lati in qualche maniera oscuri e autoritari della figura di Enrico (ma non riuscì neppure lui a non commuoversi davanti alla morte squallida di Falstaff, vecchio compagno di una giovinezza dissoluta, riprendendo l’episodio dall'Enrico IV), tratteggiando un piccolo re deciso e battagliero, capace sì di abissi coscienziali (il celeberrimo monologo notturno nel campo addormentato prima del giorno della battaglia), ma pronto in ogni momento a recuperare il proprio determinato entusiasmo per infiammare i suoi uomini.

Quarantacinque anni dopo, questo attore tozzo di origine irlandese, giovanissimo (è nato nel 1960), semisconosciuto in Italia, decide che è arrivato il momento di debuttare nella regia cinematografica e a questo scopo sceglie di adattare, dirigere e interpretare proprio l'Enrico V. La sfida al mito è aperta e svaniscono gli ultimi dubbi sul fatto che Branagh si proponga come il nuovo Olivier. In realtà, Kenneth Branagh in patria è molto famoso, uno dei più intraprendenti, decisi e interessanti giovani interpreti teatrali dell'ultimo decennio, determinato a rinverdire la figura dell'attore-manager, con completa responsabilità finanziaria e artistica della propria compagnia. Branagh è il personaggio che, quando ancora frequentava la RADA (Royal Academy of Dramatic Art), scrisse al direttore spiegandogli i motivi per cui era necessario che interpretasse subito il suo primo Amleto e chiedendogli perciò di metterlo in scena; che, pochi anni dopo, informò la Royal Shakespeare Company di voler interpretare Enrico V; che chiese al principe Carlo se accettava di essere il padrino della sua nuova compagnia (la Renaissance Company); e che in tutti i casi ricevette una risposta affermativa.

Quarantacinque anni dopo, questo attore tozzo di origine irlandese, giovanissimo (è nato nel 1960), semisconosciuto in Italia, decide che è arrivato il momento di debuttare nella regia cinematografica e a questo scopo sceglie di adattare, dirigere e interpretare proprio l'Enrico V. La sfida al mito è aperta e svaniscono gli ultimi dubbi sul fatto che Branagh si proponga come il nuovo Olivier. In realtà, Kenneth Branagh in patria è molto famoso, uno dei più intraprendenti, decisi e interessanti giovani interpreti teatrali dell'ultimo decennio, determinato a rinverdire la figura dell'attore-manager, con completa responsabilità finanziaria e artistica della propria compagnia. Branagh è il personaggio che, quando ancora frequentava la RADA (Royal Academy of Dramatic Art), scrisse al direttore spiegandogli i motivi per cui era necessario che interpretasse subito il suo primo Amleto e chiedendogli perciò di metterlo in scena; che, pochi anni dopo, informò la Royal Shakespeare Company di voler interpretare Enrico V; che chiese al principe Carlo se accettava di essere il padrino della sua nuova compagnia (la Renaissance Company); e che in tutti i casi ricevette una risposta affermativa.

La Renaissance ha funzionato; le sue produzioni hanno una vitalità cruda e un'asprezza che riflettono immediatamente lo stile della recitazione di Branagh che, come ha scritto Robert Cushman, «quando fece il suo debutto teatrale professionale, in Another Country, apparve come un solido adolescente comunista in una public school di cadetti ed esteti». La naturalezza della recitazione di Branagh contrasta sia con il manierismo classico che con il virtuosismo tormentato della recitazione moderna. Riferendosi all'Enrico V cinematografico, Alberto Arbasino ha scritto sulla «Repubblica» che di Branagh «tutto si può dire, tranne che abbia un fisico fine. Pare un James Cagney di energia popolare da domenica sportiva, con un faccione e orecchie grossissime. Recita interamente con le palle. Ma la sua dizione dura e intensa dei versi è mirabile, anche confrontata a parecchi grandi del passato». Qualche anno fa, il tour shakespeariano della Renaissance attraverso tutta la Gran Bretagna ha riempito i teatri e ottenuto ovazioni entusiastiche. All'inizio del tour Stephen Evans, l'agente di borsa innamorato del teatro che aiuta Branagh a trovare i fondi per le sue imprese, gli ha chiesto cosa voleva fare dopo gli Shakespeare. «Enrico V al cinema», ha risposto Branagh. E, nonostante il parere contrario di tutto l'ambiente cinematografico inglese, Evans gli ha trovato i soldi.

«Ci sono due scuole di pensiero su come vincere la battaglia di Agincourt», dice Anthony Lane su «The Independent» «Se siete Laurence Olivier, attendete un bel tempo primaverile. I vostri compagni saranno vigorosi, le vostre armature immacolate, i vostri massacri un lavoretto pulito. Se siete Kenneth Branagh, invece, entrate nella mischia con uno spirito di cupa rassegnazione. La battaglia è amara e appesantita di elementi con i quali bisogna fare i conti: alberi spogli e sgocciolanti, il fango fino agli stinchi, cieli bianchi. È così che gli inglesi giocano il loro football; per cui sembra anche lo stile più naturale per intraprendere le loro guerre». Le analogie calcistiche (le due che ho citato non sono le sole) sembrano irrefrenabili davanti al film di Branagh, probabilmente proprio a causa della sua struttura fisica e di tutto quel fango e di quelle rovinose cadute che costellano le azioni all’aperto del film. Enrico V quarantacinque anni dopo è un gioco di massacro e fatica. Il re non ha perduto l’ostinata volontà di vittoria e la capacità di trascinarsi dietro i propri uomini, ma ha riacquistato i tratti di ferocia (o di ragion di stato) che erano stati elisi nella versione del 1944. Qui, l'ammazzare non è una faccenda di pura cavalleria, e le necessità del ruolo regale possono condurre anche a far giustiziare i vecchi compagni di baldoria (l’impiccagione di Bardolfo). I colori tendono tutti al bruno, allo sporco, e i costumi alla rozzezza popolana più che agli splendori cromatici delle stampe dell'epoca. In battaglia, non si muore più in campo lungo, ma in primissimo piano e male, in una carneficina violenta dove si perdono di vista gli eroi principali. Il Coro è Derek Jacobi, che apre il film in abiti moderni in uno studio televisivo e poi si aggira in spolverino, sciarpa e maglione sui luoghi dell'azione. Alla fine il film, che dura 137 minuti (ed è, curiosamente, la durata esatta dell’altro Enrico V), risulta godibile, non noioso né pretenzioso, un vero spettacolone popolare da Shakespeare, saldamente ancorato alla sua tradizione e alla sua lingua e, contemporaneamente, capace di agganciare l'attenzione del pubblico con spirito e sussulti moderni.

Il problema non è tanto quello di un eventuale confronto con il film di Olivier, quanto quello dei quarantacinque anni e di tutto il cinema che sono trascorsi in mezzo alle due versioni. I riferimenti di Branagh a Olivier sono solo per contrasto (e pertanto a due film completamente diversi) o, se mai, solo personali (la sfida aperta al mito fin dalla scelta del titolo del dramma da filmare, e magari quelle labbra strette che accomunano i due attori e che in Branagh quasi non esistono). I riferimenti di Branagh sono ad altri, alle rielaborazioni shakespeariane di Kurosawa (Il trono di sangue e Ran), al Macbeth di Polanski e soprattutto a Orson Welles. Tutti riferimenti più imbarazzanti di Olivier, sul piano strettamente cinematografico. Infatti, la trappola vera nella quale a tratti cade Branagh con il suo film è che, pur di distanziarsi e ribaltare la versione di Olivier, si butta nell’ispirazione di classici e tentativi ancora più pericolosi. Che il mondo di Shakespeare potesse essere trascritto al cinema non solo tra luccicori dorati, ma anche in cupi castelli da pecorari lo aveva già dimostrato Polanski con il suo Macbeth, irrisolto fin che si vuole, ma comunque grondante una ferocia disperata e una tristezza paranoica inusuali (e forse Polanski aveva preso qualcosa, fosse solo un penetrante odore di morte, dal più discusso e gotico degli Shakespeare di Olivier, Riccardo III).

Ma è soprattutto all'incolmabile malinconia e alla logica stritolante del potere di Welles che si rifà Branagh, non solo estrapolando larghi brani della giovinezza del re e della sua amicizia con Falstaff dall'Enrico IV e lasciando ampio spazio alle scene dei vecchi compagni Pistola e Bardolfo, ma anche accentrandosi visivamente e verbalmente su quella “barbarie” congenita in Shakespeare che Welles trasformò nel suo tratto stilistico eccellente