Silence a (quasi) 30 anni da L'Ultima tentazione di Cristo

Le tentazioni di Martin Scorsese

Mancano ormai pochissimi giorni all'uscita del nuovo film di Martin Scorsese. La realizzazione di un progetto lungo ventisette anni, il film che cerca di fare da tanto tempo, da quando cioè, l'arcivescovo Paul Moore, uno dei pochissimi prelati – dice Scorsese intervistato da Repubblica in occasione della prima del film a Città del Vaticano – a non aver detestato all'epoca della sua uscita L'ultima tentazione di Cristo, gli fece avere una copia di Il silenzio di Shusaku Endo.

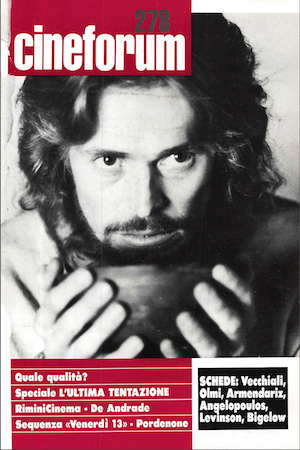

In attesa di vedere Silence, siamo andati nel nostro archivio alla ricerca del numero 278 di Cineforum, quello in cui si sviscerava proprio L'ultima tentazione di Cristo in uno speciale compostito, con tante voci e contributi di straordinario interesse. Oltre ad avergli dedicato la copertina, la rivista apriva con un intervento critico di Emanuela Martini dal titolo La passione di Scorsese, nel quale il film viene analizzato in profondità, nelle pieghe del suo essere profondamente autoriale ma anche nelle difficoltà che ne determinarono la diffidenza da parte del pubblico e della critica: "L'ultima tentazione va accettato o rifiutato in blocco. Non si può chiedere a un autore, se davvero lo si considera tale, di prescidnere dal suo immaginario, soprattutto quando questo si perferttamente coerente in tutti i suoi film". Seguivano un pezzo di Lorenzo Pellizzari e un largo confronto a più voci, una discussione articolata in cui Gialuigi Bozza, Bruno Fornara, Piergiorgio Rauzi, Sandro Zambetti con "l'amichevole partecipazione" di Adriana Zarri discutevano piuttosto del "contenuto" del film, ma con un ampio respiro che dal cinema passava per la cultura, la teologia, la società contemporanea; lo speciale si chiudeva con la traduzione italiana di un estratto da Positif dell'aprile 1981: Martin Scorsese visto da Michael Powell.

Abbiamo deciso di riproporvi proprio il tassello curato dal nostro amico e storico collaboratore Lorenzo Pellizzari che scriveva qui una delle sue tante memorabili pagine dal titolo L'ultima tentazione in casa Levi. Un vero viaggio nell'immaginario culturale e visuale, non solo cinematografico, in cui si susseguono citazioni, riferimenti, collegamenti, divertimenti di raro acume. Lo sappiamo, il pezzo non ha proprio una lunghezza da web, ma fa niente; ogni tanto si può avere un po' di pazienza anche in rete... prendetevi il vostro tempo e leggetelo dall'inizio alla fine, semplicemente, perché ne vale la pena.

1) Fra tanti uomini con la barba, e non particolarmente aitanti, sono certo di aver riconosciuto, in L’ultima tentazione di Cristo, la figura di Martin Scorsese, ma non riesco a mettere a fuoco il punto in cui mi è apparso (l’attacco al Tempio, la veglia del commando sul Monte degli Ulivi, l’incontro con i morti viventi?).

Sono lieto, comunque, che, anche nell’eluso impatto con la tradizione testamentaria, Scorsese non abbia rinunciato al suo vezzo, perseguito (a modesta imitazione di Hitchcock) e applicato (con un grigiore un po’ provinciale) da sempre, ma la cosa mi pare ancor più degna di nota in un’occasione — quella della grande tela, del ciclo di affreschi, dell’impegnativa composizione pittorica — che ha indotto tanti artisti dei secoli scorsi a raffigurarsi accanto ai personaggi evangelici, con intenti ora gratificatori ora propiziatori ora semplicemente esibizionistici.

Che Scorsese potesse (dovesse) cimentarsi, a modo suo, con i Vangeli era notizia, a suo modo, «annunciata». Se non fosse stato sufficiente a comprenderlo il titolo della traduzione italiana di un importante saggio di Michael Henry pubblicato a più riprese da Positif (La passione secondo San Martin Scorsese... che vuol fare l’angelo... fra il cielo e l’inferno), sarebbero bastati gli indizi che il regista ha disseminato nel corso della sua ormai venticinquennale opera e che sono presenti, in maniera più o meno mediata, più o meno metaforica, più o meno districabile, in tutti i suoi film, e non so lo in quelli prontamente citati in questi giorni (Chi sta bussando alia mia porta? o Mean Streets, da noi mirabilmente ribattezzato come Domenica in chiesa, lunedì all’inferno). Le peripezie di Boxcar Benha, di Alice Graham, del taxi driver Travis Bickle, del sassofonista Jimmy Doyle, di Jake La Motta, del «re per una notte», o del protagonista di Fuori orario sono altrettante «passioni», quasi tutte non prive di richiami «religiosi», e ciò che è in gioco (la sopravvivenza o il successo, la vita o l’arte, l’identità o l’imprevisto) muove sempre da una dissociazione fra terreno e sublime o fra esteriorità e interiorità.

Il preannuncio sarebbe stato completo se qualcuno si fosse inoltre ricordato delle predilezioni cinefiliache di Scorsese. Molte delle pellicole «formative», dei reference movies del regista, sono da lui stesso definite «sadiche» (da La maledizione dei Frankenstein di Terence Fisher a Buio oltre il sole di Jack Cardiff) o contengono, anche al di fuori del «genere» di appartenenza, elementi di oggettivo o provocato «orrore», di brutalità, paura, ossessione, comunque di «stranezza» rispetto alla norma dei rapporti, delle situazioni, addirittura delle battute. Su tutto ciò prevale un top, ed è I dieci comandamenti di De Mille che Scorsese dichiara di aver visto quaranta o cinquanta volte, quanto basta per restarci. Ma aggiunge: «Dimentichiamo la storia — è meglio — e concentriamoci sugli effetti speciali, la testura, i colori. Facciamo un esempio: quando Dio fa morire il primogenito, appare sotto forma di fumo verde; poi, sulla terrazza, mentre parlano, un vapore verde e gelido tocca il tallone di George Reeves o di qualcun altro che muore. Infine ci sono il mar Rosso e il sangue dell’agnello pasquale... I film di De Mille sono come dei fantasmi, come dei sogni, e se li si è visti da piccoli, se ne resta segnati per la vita».

2) Delle molte caratteristiche che accomunano tra loro i film di Scorsese, una appare eminente: l’estrema cura delle ambientazioni e lo scrupolo quasi filologico che la accompagna. Un suo film volto al passato prossimo (si tratti dell’America della Grande Depressione o della musica e della boxe degli anni ‘40 e ‘50) è contrassegnato da una documentazione e da una ricostruzione quasi maniacale, che non si limitano a scene e costumi ma si estendono anche ai criteri di illuminazione, al taglio della fotografia e a ogni minima componente del clima dell’epoca. La «fedeltà» non risulta fine a se stessa o condizionante, lo stile è libero di intervenire, il trascorso si avvale di una personale interpretazione, ma contaminazioni, anacronismi, inutili licenze o veri e propri sgarri alla verosimiglianza sono esclusi, d’istinto prima ancora che per determinazione consapevole.

Come avrebbe funzionato la ricerca nei confronti di un ambiente indeterminato e non rigorosamente documentabile quale è quello della fine dell’VIII secolo dalla fondazione di Roma o, meglio ancora, della fine del XXXVIII secondo il computo ebraico? Intuitivamente, le strade percorribili erano tre. Tutte e tre — si supponeva — consone a Scorsese.

Chiamerò la prima «antropologica», o rosselliniana (Scorsese ha amato talmente il maestro, il padre, da indursi a sposarne una figlia, ma l’incesto non ha avuto lunga durata). Consiste nel rintracciare in qualche paese del Terzo Mondo (guarda caso) islamico — asiatico o africano poco importa — condizioni paesaggistico-ambientali assimilabili a quelle dei tempi evangelici, con estensioni alle caratteristiche delle abitazioni, degli abiti, degli strumenti, degli arredi, dei cibi, dei mezzi di trasporto e addirittura delle fisionomie. È una simulazione talora rischiosa, ma densa di un suo fascino e anche — per esclusione di altre ipotesi — di una sua attendibilità; oltretutto semplifica molto le cose a scenografi, costumisti, attrezzisti e trovarobe. Girando il proprio film in Marocco, Scorsese sembrerebbe aver stabilito un’opzione in questo senso, ma ecco che l’ipotesi rapidamente cade. Il paese — già caro a il lustri colleghi, da Welles a Pasolini — presta al regista americano poco più che le sue sabbie e le sue pietre, qualche vestigia di antiche costruzioni spoglie e massicce, un po’ di ciarpame orientaleggiante e uno stuolo di comparse o piccoli figuranti. Nel rapporto fra set e ambiente permane un sostanzioso e sensibile disagio, come se gli stranieri venuti d’oltreatlantico mal si adattassero a calcare quel suolo e a farvi rivivere le proprie finzioni, quasi tutte di testa, cioè di sceneggiatura. Ma il dato che colpisce maggiormente — e che Rossellini era stato capace di evitare con il suo arruffato amore per gli altri — è lo stacco netto, il contrasto assoluto, che si manifesta fra attori veri (cioè falsi) e masse false (cioè vere). Benché i primi non brillino per gradevolezza fisica e somatica, le seconde sembrano state scelte a livello di una supposta degradazione biologica: nello stesso fotogramma li si distingue subito non per la diversa qualità recitativa ma per l’aspetto — vile, bieco, sciagurato, sommamente infelice e incapace di felicità – che è quello che da sempre caratterizza gli inferiori e/o i diversi secondo quanto stabilisce la macchina-cinema hollywoodiana in trasferta esotica. Nessuna «antropologia», quindi, se non d’accatto: l’ossessione non lascia posto alla riflessione, tantomeno alla comprensione. E i canoni di bellezza (anzi di bruttezza) hanno due pesi e due misure.

Chiamerò «culturale» la seconda strada, intestata a Pier Paolo Pasolini (il quale, pure, l’aveva fatta incrociare con la strada antropologica). Anche il regista citato non sarebbe estraneo, almeno sulla carta, al nostro Scorsese. Non credo che i due abbiano mai avuto occasione di amarsi, ma qualche affinità è pure rintracciabile (la magniloquenza, un certo barocchismo delle immagini, la visione complessa e un po’ contorta della sessualità, il fuoco divoratore della metafora ossessiva, il moralismo dei contrari fra perbenismo e perversione, la rabbia autobiografica che quasi mai è liberazione) nella grande diversità che li oppone, come diversi sono il policromo bianco e nero di Il Vangelo secondo Matteo e il grigio technicolor di L'ultima tentazione di Cristo. Nel caso specifico, «cultura» non significa approfondimento delle dispute teologiche o discussione sulla storicità dei Vangeli o interpretazione dotta della parola tramandata, ma conoscenza e riappropriazione di una tradizione iconografica e invenzione — discutibile ma geniale — di una nuova iconografia, ora rispettosa di celebri riletture, ora consona al nostro tempo, ora provocatoria ai limiti dell’irriguardoso e dello sconcertante. Dietro l’iconografia, naturalmente, non sta soltanto il recupero o il ribaltamento di tutto ciò che possiamo vedere in un'ideale antologia del raffigurato, ma anche la letteratura, il pensiero, il potere intellettuale e no che quel raffigurato sottende. Nel tumulto di immagini che Scorsese sciorina, avviluppa, espone e sottrae, qualche volta addirittura bombardandoci a livello quasi subliminale, il riferimento classico sarà senz’altro presente — almeno come inconscio — ma non molto avvertibile. Capita cosi anche nei videoclip. Ogni tanto si ha la sensazione di un antico déja-vu, ma manca il tempo di fermarsi a goderlo: personalmente l’unico sussulto «colto» l’ho ricevuto durante la scena della flagellazione, dove l’intero ambiente è inquadrato frontalmente come in una sacra rappresentazione e l’attenzione — nostra come del funzionario romano — si concentra più sul cavallo accuratamente strigliato che sul Cristo in attesa di supplizio. Ma, non altrimenti stimolato, sono incapace di ritrovare la fonte.

La terza strada è quella «hollywoodiana», e non ha un nome preciso cui dedicarla. Al De Mille amato da bimbo, potrebbero aggregarsi il Nicholas Ray di Il re dei re o il George Stevens di La più grande storia mai raccontata entrambi appartenenti ai vent’anni di Scorsese, ma è la maniera dei colossal degli studios (e non i singoli direttori o titoli) a contare. A questa strada — forse più che alle due precedenti — Scorsese avrebbe potuto adeguarsi (in fondo gli era riuscito con New York, New York e, in parte, con Toro scatenato se il prodotto hollywoodiano non richiedesse un preciso obbligo: fluidità di racconto, sfruttamento evidente dei cospicui mezzi posti a disposizione e del ricostruito o dell’assemblato che essi determinano, e soprattutto rinuncia a ogni forma di nevrosi. Il che riguarda il regista in primo luogo, ma guarda soprattutto allo spettatore, che deve essere preservato da nevrosi indotte. Al di là di ogni altra considerazione, è proprio su questo punto che Scorsese non ce l’ha fatta. Le sue particolari, private e personalissime ossessioni si sono riversate sulle nostre; la psicoterapia cui egli ha voluto sottoporsi (con quale esito non sappiamo per quanto riguarda la qualità del prodotto; lo sappiamo invece per quanto riguarda lo choc da «scandalo», fonte per il regista di dichiarate paure e, forse, di nuove ossessioni) non ha mancato di provocare alcuni deleteri effetti su spettatori che ormai si ritenevano maturi e liberati e che sono stati riportati ad angoscia primigenie: a quegli incubi di sangue, tortura, sofferenza, insieme sadici e colpevolizzanti, che fanno del cristianesimo l’unica religione di morte e del suo simbolo — il crocifisso — un segnale di turbamento e di persecuzione che non ha l’eguale in nessuna altra religione, rivelata o no. L’ultima tentazione di Cristo non è un film da Universal (e infatti ben poco avrebbe incassato e recuperato senza l’opportuno «scandalo»), ma non è nemmeno un film postconciliare: è un’opera che si lascia affondare in un cattolicesimo profondo, cupo, oscuro, rigoroso, addirittura controriformistico e che, se non si concedesse un certo numero di fantasie in apparenza «umanizzanti», potrebbe benissimo conquistarsi i favori di fondamentalisti, integralisti e bigotti di ogni genere e sorta (compresi quelli, inavvertiti e di ritorno, che si sono schierati sin d’ora tra i sostenitori).

3) Non sapevo che esistesse una possibile quarta strada ma quel che è certo è che Scorsese l’ha percorsa. Nella regressione alla propria infanzia, il regista ha hollywoodianamente antropologizzato la cultura cattolica italo-americana che l’ha generato e di cui si è alimentato, utilizzandone gli aspetti esteriori (le cruente e iperrealistiche statue di gesso delle chiese, le immagini oleografiche dei libri di devozione, i santini e i quadretti da appendere a capoletto, le filmine da oratorio) ma anche quelli interiori (le ossessioni da confessionale, i turbamenti da veglia e da digiuno, le privazioni e le loro trasgressioni, i brutti sogni e i cattivi pensieri), insomma tutto ciò che non nasce spontaneamente ma che è il frutto sedimentato e ridotto ai minimi termini (etici come estetici) di una tradizione ecclesiastica, catechistica e curiale. Risultava così impossibile, almeno su un piano figurativo, risalire a reperti precedenti, appropriarsi degli elementi di una cultura più alta, rifarsi a una visione più articolata del cristianesimo delle origini, ma era possibile — anzi, forse obbligatorio — recuperare in altri campi tutto l’immaginario collettivo appartenente a quella sua «infanzia», o giovinezza, personalissima quanto ovvia. Esclusi i modelli che, con visuale molto europea, quindi errata, si pensava di potergli attribuire, Scorsese si è rifatto al cinema, in particolare a quello di «genere». Pensiamo un attimo a come suona, in italiano, il titolo del film: da western, da poliziesco. La stessa parola Cristo, privata del naturale articolo, non è più un attributo ma il nome proprio di un eroe: se positivo o negativo, lo rivelerà soltanto lo sviluppo della vicenda, che in effetti è imprevedibile. Avventura, saga, leggenda, peripezia, fantasia si alternano nello sviluppo narrativo (e quindi anche iconografico) senza mai singolarmente prevalere, perché il cinema che si nutre di cinema non applica mai scelte precise o prevaricanti. Scorsese non è abbastanza narcisista da voler citare (solo) se stesso, tenta persino nel terapeutico processo di rimozione — di ignorarsi. Eccolo invece citare, un po’ alla rinfusa, tante cose che passano sul grande e sul piccolo schermo. Che passano così ripetutamente da non poterle più distinguere le une dalle altre (con le loro specifiche appartenenze e ragioni d’essere) e che finiscono col diventare parte del nostro vissuto.

Tentiamone, dopo una debita premessa, un elenco. Molto parziale e molto personale, quindi anche molto suscettibile di rettifiche: la più importante delle quali è il fatto che la suggestione potrebbe essere di me spettatore e non necessariamente di lui regista. Tanto per cominciare, ogni volta che compare una distesa desertica il pensiero corre all’inizio del primo Guerre stellari e quegli esseri vestiti di saio, incappucciati e senza volto, che visi aggirano richiamano subito ai famigerati Jawa del pianeta Tatooine. In seguito, per un po’ di tempo, l’attenzione è convogliata — un po’ come in Barabba di Richard Fleischer o nello Spartacus di Stanley Kubrick — sulle caratterizzazioni dei personaggi attraverso le rispettive capigliature, all’apparenza rigogliosamente incolte, in realtà coltivatissime: la Maddalena ricciolona. Maria con la frangetta. Marta con la crocchia e una Madonna alla Signora Miniver sono poste a fronte di maschi irsuti e spettinati ad arte, il Cristo con messa in piega e delicate mèches. Giuda fiammeggiante di henné, il Battista un po’ zacconiano e Giovanni lanuginoso. C’è anche aria di western e l’impressione è confermata allorché Cristo si prepara a bivaccare nel deserto dopo aver tracciato un cerchio difensivo contro le forze del Male o di Manitù.

Siamo alle tentazioni: un melo da Mago di Oz, un serpente sinuoso come una danzatrice del ventre, il leone della Metro, la fiamma di un pozzo petrolifero. E non v’è da stupirsi se al povero Cristo, dopo tante tentazioni e sofferenze gli viene la faccia biancastra e pustolosa di Jason Robards nel finale di The Day After. L’horror continua con gli zombies che escono dalle loro polverose tombe, con il cieco che riacquista la vista (stesso effetto che si usa in caso di accecamento, come in Horror express di Gene Martin, ma ripreso a rovescio), con la resurrezione del fetido Lazzaro (una sorta di Terminator al contrario). Il padrino può aver ispirato le nozze di Cana, libagioni miracolose e danza del saltarello comprese, ma è Indiana Jones che prevale nella prima irruzione nel tempio trasformato in sukh ed è Qualcuno volò sul nido del cuculo ad affermarsi nel corso della seconda irruzione (con tanto di berrettino in testa al Cristo e occhiate stralunate alla Jack Nicholson). Quando però, tra sbarre e ferraglie, calano minacciosi i soldati romani, siamo già in pieno Ivanhoe. Tralasciamo le parti più drammatiche e cruente (con i loro effetti speciali tipo stigmate, orecchi riattaccati e — più mirabile di tutti — esposizione sulla croce di un uomo ignudo senza che se ne possano scorgere i genitali) e giungiamo alla parte onirica conclusiva. L’angelo custode in forma di bambina (ma, come scopriremo poi, in sostanza Satana, e non potrebbe essere altrimenti, visto che induce alla fornicazione e all’adulterio con la scusa un po’ peregrina: «Esiste una sola donna al mondo!») guida il Cristo in un paradiso terrestre che ha l’aria di Brigadoon e dove il nostro eroe potrà finalmente congiungersi a Maria Maddalena nella capanna di Sette spose per sette fratelli. Passano gli anni e anche il Cristo si rincartapecorisce, assumendo le sembianze di Piccolo grande uomo. Più umano di così... O più cinematografico?

4) Perdonatemi lo scherzo e perdoniamo a Scorsese le involontarie parodie. Ma dietro di esse — ed è questo che si voleva dimostrare — sta un bagaglio di immagini molto americano (il gioco si poteva condurre anche attraverso le influenze dei fumetti, però non sono certo che il regista li ami o abbiano davvero accompagnato la sua infanzia) che contrappunta l’intero film e contribuisce ad accentuarne la commistione stilisticamente la varietà dei moduli narrativi. In L’ultima tentazione di Cristo ogni schema tradizionale è rotto anche a questo livello: tutte le forme del cinema (e relativi ritmi, inquadrature, angolazioni, usi di obiettivi, figure retoriche, ecc.) vi appaiono prima o poi applicate, e non sempre in diretta relazione con lo schema narrativo. Non si sa, peraltro, dove finisca la libertà espressiva e ove cominci la «maniera». Alcune soluzioni sono comunque geniali, e ne citerò una sola, relativa alle scene di dialogo. Qui il regista fa ricorso quasi sempre al campo/controcampo, con un personaggio che compare di un quarto e l’altro di tre quarti, oppure entrambi quasi (ma non completamente) di profilo. È un modo in disuso, che ci riporta alla commedia sofisticata, ma che presenta un indubbio vantaggio: consente in parte di cogliere contemporaneamente azione e reazione, battuta e mimica, e soprattutto pone gli interpreti sullo stesso piano drammatico e gerarchico: il che è un ulteriore contributo al concetto di eguaglianza dei Cristo rispetto ai suoi interlocutori, che non sono mai le masse (viste di lontano, di sfuggita, come elemento decorativo o riempitivo dell’inquadratura) bensì una serie di «privilegiati».

Di sorprese, nell’Ultima tentazione, osservata in moviola, potrebbe riservarne molte di più di quanto il suo aspetto, insieme tumultuoso e dispeptico, ridondante e disadorno, lasci supporre. Mai negare lo stupore e mai stupirsi di nulla. Esuliamo per un attimo dall’aspetto formale e affrontiamo quello sostanziale, che si compendia nella «tentazione» del titolo. Le tentazioni di cui gli evangelisti ci riferiscono sono state costruite — come ricorda l’antropologa Ida Magli — in funzione di quello che i discepoli del Cristo pensavano potessero essere «tentazioni» (per esempio equivocando sul termine «regno» e facendo propria l’accusa di mire a un potere temporale che era stata rivolta al maestro dalle forze egemoniche del tempo). Si potrebbe invece osservare, scrive la Magli, come stranamente manchi la «tentazione» più comune per gli uomini: il sesso. «Ma si comprende ancora di più, così, che le tentazioni sono state inventate da coloro che, pur non avendo capito quel che Gesù diceva, tuttavia gli erano stati vicini. La sessualità è appunto ciò di cui Gesù ha parlato di meno, perché lo riteneva un problema implicato in quelli fondamentali delle strutture sacrali del potere, e quindi non aggredibile di per sé». Avere indotto il Cristo a pensare il sesso, a parlare di sesso e persino a praticarlo può sembrare (e in parte è) una grande conquista del «vicino» Scorsese (e prima di lui del calvinista Paul Schroder e prima ancora dell’irrequieto cristiano ortodosso ex francescano, Nikolaos Kazantzakis, in una sorta di involontario ecumenismo), ma purtroppo a scapito di tutte le altre strutture: come un ‘ossessione più da giovane italoamericano degli anni ‘60 che da giovane giudeo di venti secoli fa.

«Perso» lo scontro con una studiosa di antropologia culturale, laica e progressista, andranno meglio le cose per Scorsese se lo facciamo imbattere in uno scrittore ugualmente ossessionato dalla fede e dal sesso quali il cattolico e reazionario Léon Bloy, oltrettutto appartenente al secolo scorso? In un passo di un suo romanzo, Bloy se la prende con Raffaello, visto come «famoso antenato del nostro sentimentalismo religioso da bottegai, al quale piaceva frugare fra i panni della sua Fornarina più che sfogliare le pagine del Libro Santo», e trova riprovevole soprattutto la Trasfigurazione (con «quei tre ginnasti in vestaglia, che simmetricamente si levano sul trampolino delle nuvole», senza che Raffaello abbia capito che era «assolutamente necessario che i piedi di Gesù toccassero il suolo, affinché la sua Trasfigurazione fosse terrestre» e non obbedisse invece «a una tradizione pittorica dell’estasi che li è fuori posto»). Scorsese, peraltro nutrito di quel sentimentalismo religioso attraverso le repliche iconografiche da oratorio di un certo raffaellismo, è «terreno» solo a metà: non rinuncia alle tentazioni dell’iconografia mistica e a certi loro orpelli, come non può fare a meno delle visualizzazioni del non vedibile o del trascendente. Léon Bloy ha una definizione valida anche per il suo film: «un’opera d’arte, che pretende di essere religiosa ma non ispirata preghiera, è mostruosa quanto una bella donna che non appassiona nessuno. Se non fossimo incretiniti dalla consegna delle tradizionali ammirazioni, non arriveremmo a concepire, che dico, saremmo spaventati d’una Madonna o d’un Cristo che non avessero il potere di metterci in ginocchio» (o, aggiungo, di confortarci nel nostro agnosticismo).

Restiamo nell’ambito della pittura. Nonostante quanto affermato più sopra a proposito di un’incultura iconografica di Scorsese, ho cercato — sfogliando molte centinaia di riproduzoni di autentiche opere d’arte sacra — di rinvenire involontarie analogie col film. Fatica vana; in compenso ho trovato due immagini curiose che, nella loro del tutto casuale «modernità» o «preveggenza», si collegano a certi sforzi operati da Scorsese nella propria messa in scena o addirittura buffamente alludono alla già rilevata contaminazione di «generi».

Due pittori del Seicento genovese, peraltro assai fedeli ai canoni iconici dell’epoca e ai dettami della Controriforma, si sono concessi certe libertà espressive che, oggi in particolare, appaiono gustose. L’uno, Orazio De Ferrari, ha risolto il problema della comunicazione ponendo in bocca al Cristo un «fumetto» (o, meglio, un calligramma) che giunge direttamente all’orecchio di un sant’Agostino intento a lavargli i piedi. L’altro, Giovanni Battista Paggi, circonda una Madonna del Rosario di putti che reggono spezzoni di pellicola, ove — fotogramma per fotogramma — compaiono scene della vita della Vergine. Non è solo da oggi che tradizione e innovazione, ortodossia e spericolatezza si accompagnano. Visitare il Museo dell’Accademia Ligustica per crederci.

Ma, già che siamo in campo pittorico, restiamoci: con un episodio (e un aneddoto) riferito per l’occasione da un quotidiano. Nel 1573 Paolo Calliari, detto il Veronese, destò le preoccupazioni dei padri inquisitori a causa di una sua grande, e oggi famosa, raffigurazione dell’ultima cena. Lo si interrogò, con logica stringente e palesi espressioni di minaccia, sulla strana presenza, accanto al Cristo, di un nano, di un buffone, di uomini armati «di alabarda alla thodesca» e persino di un uomo (forse un apostolo) che perdeva sangue dal naso. L’artista dapprima replicò affermando che «nui pittori ci pigliamo la licentia che si piglia no i poeti e i matti», poi disse per una soluzione meno pericolosa e comunque più ragionevole: mutò titolo al quadro. L’ultima cena divenne (e così è conosciuta ai nostri giorni) La cena in casa di Levi (un nome, detto per inciso, che funzionerebbe benissimo in casa Universal). Ma oggi, per fortuna, i tempi sono cambiati, le censure non spaventano più nessuno e anche un Ultimo tango a Gerusalemme si può salvare dal rogo. I tempi sono talmente cambiati, anche solo rispetto a qualche anno fa, che può persino capitare di non dover parlare bene di un film pur essendo lontanissimi da chi ne parla male.

Acquista l'arretrato su www.cinebuy.it cliccando qui > numero 278 volume cartaceo / numero 278 volume pdf