Vita, avventure e cappello di Indiana Jones, archeologo

Se consideriamo il franchising completo del personaggio creato da Spielberg e Lucas, compresi l'appena uscito Indiana Jones e il quadrante del destino e la serie televisiva Le avventure del giovane Indiana Jones (1992-1996), possiamo avere a disposizione ogni tappa della sua esistenza dal 1906 (anno in cui Indy bambino ha modo di conoscere Theodore Roosevelt) alle missioni Apollo. La saga di Indiana Jones, fin dal primo episodio cinematografico del 1981, ha avuto anche la particolarità di creare un nuovo archetipo basandosi sui topoi del cinema americano classico, e non è un caso se in un flash-forward inserito nella serie televisiva il quasi centenario archeologo, cappellaccio, occhiali spessi e benda sull'occhio, sia il ritratto sputato di John Ford, come non è un caso che in Indiana Jones e l'ultima crociata (1989) il ruolo del suo babbo sia stato affidato a Sean Connery. Di I predatori dell'arca perduta ne ha scritto Emanuela Martini su «Cineforum» n. 208, ottobre 1981, nella scheda che qui riproponiamo.

«Cineforum» n. 208, ottobre 1981

Scheda

I predatori dell'arca perduta di Steven Spielberg

Emanuela Martini

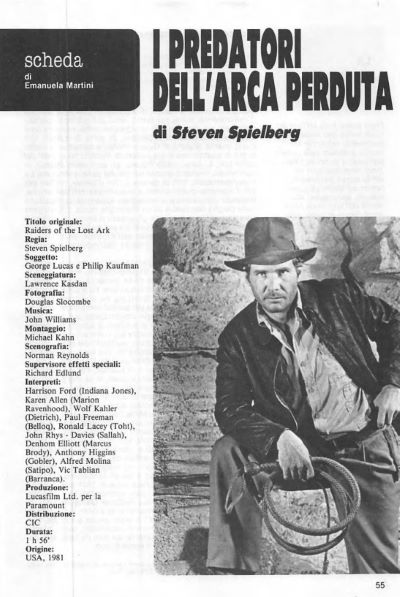

Per I predatori dell'arca perduta l'analisi è stata impostata in questi termini: fenomeno di costume più che film, contenuto più che forma, se si eccettua il dato formale più appariscente, quello del grande budget (dato questo, tuttavia, tutto da ridiscutere e riproporzionare, dal momento che il film è costato meno del previsto ed è stato terminato con dodici giorni di anticipo rispetto alle scadenze di lavorazione). Tant'è vero che il film è stato generalmente spacciato per una rivisitazione in chiave mastodontica, fumettistica e tecnologica dei classici di avventure degli anni 30 e 40; e si è detto, ad esempio, che Harrison Ford non è Gary Cooper, che non basta un cappellaccio floscio per risuscitare il fascino di Bogart, che il film manca del pathos che contraddistingueva quei film forse proprio perché troppo ricco e sovraccarico, che Spielberg non ha l'umiltà e il rigore dei vecchi professionisti hollywoodiani, che si annullavano nel prodotto, ma lascia biglietti da visita troppo vistosi e presuntuosi. Certo, I predatori dell'arca perduta può essere visto anche da questa ottica (che, in ogni caso, rimane la più appariscente e semplicistica); può essere preso a scatola chiusa, infiocchettato e inserito senza sforzo (e senza considerazione alcuna per il film in sé) nei più disparati schemi interpretativi. Perché, come sottolinea giustamente Beniamino Placido (uno dei pochi a essersi avvicinato a questo film senza gli eccessi paranoici che hanno connotato la maggioranza degli interventi, fossero essi a favore o contrari) nell'arca non c'è soltanto tutto il popolare internazionale, ma anche la cultura, quella riconosciuta e non discutibile (e Placido identifica l'ascendenza della scena del duello nel mercato del Cairo con il XXXIX capitolo di Un americano alla corte di Re Artù di Twain, intitolato Il combattimento dello yankee con i Cavalieri), e le inevitabili implicazioni politiche che sottendono i prodotti culturali come quelli popolari.

Per I predatori dell'arca perduta l'analisi è stata impostata in questi termini: fenomeno di costume più che film, contenuto più che forma, se si eccettua il dato formale più appariscente, quello del grande budget (dato questo, tuttavia, tutto da ridiscutere e riproporzionare, dal momento che il film è costato meno del previsto ed è stato terminato con dodici giorni di anticipo rispetto alle scadenze di lavorazione). Tant'è vero che il film è stato generalmente spacciato per una rivisitazione in chiave mastodontica, fumettistica e tecnologica dei classici di avventure degli anni 30 e 40; e si è detto, ad esempio, che Harrison Ford non è Gary Cooper, che non basta un cappellaccio floscio per risuscitare il fascino di Bogart, che il film manca del pathos che contraddistingueva quei film forse proprio perché troppo ricco e sovraccarico, che Spielberg non ha l'umiltà e il rigore dei vecchi professionisti hollywoodiani, che si annullavano nel prodotto, ma lascia biglietti da visita troppo vistosi e presuntuosi. Certo, I predatori dell'arca perduta può essere visto anche da questa ottica (che, in ogni caso, rimane la più appariscente e semplicistica); può essere preso a scatola chiusa, infiocchettato e inserito senza sforzo (e senza considerazione alcuna per il film in sé) nei più disparati schemi interpretativi. Perché, come sottolinea giustamente Beniamino Placido (uno dei pochi a essersi avvicinato a questo film senza gli eccessi paranoici che hanno connotato la maggioranza degli interventi, fossero essi a favore o contrari) nell'arca non c'è soltanto tutto il popolare internazionale, ma anche la cultura, quella riconosciuta e non discutibile (e Placido identifica l'ascendenza della scena del duello nel mercato del Cairo con il XXXIX capitolo di Un americano alla corte di Re Artù di Twain, intitolato Il combattimento dello yankee con i Cavalieri), e le inevitabili implicazioni politiche che sottendono i prodotti culturali come quelli popolari.

A questo punto, è molto facile enfatizzare l'aspetto che più conviene e usare il prodotto a sostegno delle proprie teorie e posizioni; quindi valutario come regressivo, consolatorio, reazionario, vistoso abbandono al fascino del dollaro di un autore che prometteva tanto bene, da una parte, e, dall'altra, come massimizzazione del rituale collettivo, gioco computerizzato, coraggioso abbandono al fascino della tecnologia seriale di un autore che, all'inizio, era tanto pomposamente autore. Facile, ma scorretto utilizzo alla moda di un film che, per quanto onnicomprensivo, vorace e furbacchione, contiene una precisa, intrinseca traccia di lettura; ancora, quella accennata da Placido: «Apriamo l'arca. Facciamone uscire fuori tutti i personaggi, e giochiamoci. Con Oblomov, con Sancho Pancia, con il Capitan Uncino, si gioca, si tratta, così si tengono a bada. Alla scena del mercato noi applaudiamo, ma ridiamo anche: sappiamo il gioco (liberatorio) che stiamo giocando». E, se anche questa interpretazione tiene vistosamente conto di una moda culturale, non disattende il film o, almeno, fa riferimento anche a esso e non solo all'“operazione” in generale.

Da circa quindici anni non c'è film americano (o, almeno, film americano degno di nota) che non contenga nel proprio tessuto narrativo, in certe immagini o in certe battute del dialogo, ammiccamenti più o meno scoperti alla propria natura di film e alle proprie ascendenze (cinematografiche) proclamate o ribaltate. Indipendentemente dalle diverse direttrici privilegiate dalle specifiche pratiche registiche, non c'è dubbio che questa ricorrenza della riproduzione e della citazione (che diventa spesso, nell'affannoso accavallarsi dei tempi reali, autocitazione), che passa comunemente sotto il termine “nostalgia”, vada ormai ben al di là di una tentazione alla moda. Come sottolinea Franco La Polla, «il cinema americano è… la testimonianza che l'orologio si è fermato, che la Storia si è azzerata nella produzione di spettacolo, che lo spettacolo ha invaso le strutture stesse del reale nell'emulsione di un immaginario che è divenuto la vera figura del mondo… Il cinema americano contemporaneo ci informa che dopotutto non esiste una teoria del cinema che il cinema stesso non abbia già in sé. Ecco perché la nostalgia, lungi dall'essere una moda, appartiene al cinema e alla sua antologia. L'immagine è sempre e comunque nostalgia del reale. Un reale che nel momento in cui si riduce a riproduzione di sé è già definitivamente perduto». E conclude con la riaffermazione di un approccio non mistificante del cinema a se stesso e alla propria funzione: «Oggi, certo cinema americano non ci chiede di immergerci nel sogno, ma di confrontarci con una realtà problematica che esso fa le viste di osservare e mostrare. Ancora una volta, sembrano più onesti e meno ingenui quei cineasti che rinunciano a tali impossibili ambizioni riservando al cinema quel che gli compete: uno statuto di tecnica principe in un mondo dominato dalle immagini».

l predatori dell'arca perduta si colloca apertamente in questa dimensione, rigorosamente razionale, programmata e costruita. Lucido esemplare della propria razza, accumula elementi e segni dell'immaginario collettivo in grado, tra l'altro, di scatenare l'effetto nostalgia nello spettatore (e ancora di più, o quasi esclusivamente, nel critico). Ecco forse perché i cosiddetti ambienti culturali tendono a osteggiare con una visceralità istintiva i film di Spielberg, mentre invece sottoscrivono con saccente entusiasmo la naïveté di Lucas (il Lucas di Guerre stellari): perché un conto è abbandonarsi, con la coscienza dell'abbandono, alle regressioni infantili dove il manicheismo è un trucco narrativo e viaggia su convenzioni iconiche, appunto, infantili o comunque popolari; un conto invece è veder spiattellato in pubblico il proprio statuto immaginifico come parte di un universo mediale tanto diffuso e totalizzante da far convivere, al medesimo livello, suggestioni di infimo ordine e riferimenti colti. Spielberg probabilmente andrebbe benissimo se non osasse avvicinarsi a Twain, e magari neppure a Duel (e il suo esempio non è isolato, basti pensare al “caso” Excalibur, per il quale Boorman è stato rimproverato non tanto di citare Disney, ma di citare, insieme a Disney, Lancillotto e Ginevra di Bresson).

Per tornare comunque alla specificità di I predatori dell'arca perduta, il film denuncia apertamente la propria natura di chiassoso depositario di immagini chiudendosi tra due fotogrammi esemplari. In apertura il simbolo abituale della Paramount lascia il posto in dissolvenza a una montagna perfettamente identica come forma e distanza dalla macchina da presa; su questa, da uno spazio intermedio che sta tra noi e lo schermo (tra la macchina da presa e il set), entra la schiena a distanza ravvicinata di Indiana Jones, che noi seguiamo per “introdurci” nella storia, o meglio, in quell'universo Paramount.

Delle trasgressioni degli abituali confini e convenzioni spaziali cinematografici operate sia da Spielberg che da Lucas si era occupato, al tempi dell'accoppiata Incontri ravvicinati del terzo tipo/Guerre stellari, Franco La Polla, sottolineando che entrambi i registi, per quanto agendo in maniera opposta, tendevano alla creazione, o almeno all'investigazione, di un «diverso rapporto fra spettatore e schermo, fra spazi della fruizione e spazi della scena». Ora, la sequenza iniziale di I predatori dell'arca perduta, nel momento in cui introduce lo spettatore nello spazio filmico (e tutto il film, se è riconducibile essenzialmente a Lucas in quanto a plot e a certe raffigurazioni, è indubbiamente esemplare di Spielberg per quanto riguarda l'andamento linguistico e le linee di forza che attraversano e compongono la scena), avverte anche, immediatamente, dell'esistenza dello spazio intermedio, quello in cui il film si fa impercettibile e autonoma barriera tra noi e Indiana Jones.

Identica e contraria soluzione per le immagini finali: Indiana e Marion, persone per bene e ben vestite (e, in questo senso, sono emblematiche le due raffigurazioni di Indiana, professore azzimato e un po' sprovveduto e modello perfetto dell'avventuriero; anche lui, con noi, entra ed esce dall'avventura), si allontanano chiedendosi che fine farà l'arca in mano al governo degli Stati Uniti; a questo punto vediamo trasportare la cassa che racchiude l'arca e, attraverso una panoramica all'indietro sempre più alta, ci accorgiamo che viene depositata in un gigantesco magazzino stracolmo di identiche casse (e lì, probabilmente, giacerà per sempre). A parte la palese, immediata ironia nei riguardi di un potere che tralascia e dimentica i tesori acquisiti, l'immagine ha la funzione fondamentale di “portarci fuori” dall'universo nel quale abbiamo avventurosamente stazionato per due ore; l'arca giace momentaneamente dimenticata e confusa tra la molteplicità delle altre suggestioni del nostro immaginario (e dell'immaginario cinematografico, che è poi lo stesso); il magazzino è là, e ha la stessa dimensione magmatica e inquietante del confuso bric-à-brac di Xanadu; l'impressione, piuttosto sgradevole, che rimane è la stessa di Quarto potere, quella di una soluzione prossima che, all'ultimo momento, trascolora irresistibilmente in recessi al di sotto della coscienza, l'impotenza a incasellare e catalogare. Comunque, ne siamo (per il momento) fuori, come siamo fuori dalla forsennata reggia di Kane. Siamo fuori anche (non credo, infatti, che la somiglianza effettistica tra le due sequenze sia casuale, se mai è benevolmente e umilmente ironica) dalla profondità di campo, quell'artificio che, a suo tempo, avvicinò di più lo spettatore allo spazio del film.

Tra queste due sequenze fondamentali, Spielberg e Lucas sviluppano un divertito gioco di costruzioni con pezzi scelti dal deposito collettivo di immaginario. Non rifanno in versione superspettacolare un film degli anni 30, con clamorose cadute di tono determinate dall'utilizzo di tempi principalmente televisivi e dalla frammentazione di derivazione fumettistica. A parte l'odierna imprescindibilità di questi elementi, essi sono del tutto consapevoli e controllati. La componente rivisitativa del film non regge all'aura mitica dei prodotti originali solo perché è passata al veleno di 1941; se mai il divertissement si è qui rarefatto, svelando meno esplicitamente la propria volontà dissacrante. Non si tratta più di mettere alla berlina lo spirito medio americano e le sue puerili rappresentazioni collettive, ma di ironizzare su un intero complesso mitico, che congloba all'insegna dell'immagine tutto e tutti.

L'autocitazione diventa allora un passaggio obbligato e va da Duel (tale e quale e ribaltato, con cavallo che insegue camion e automobile che insegue camion) a Incontri (non solo, è ovvio, l'apertura dell'arca e certi precisi richiami linguistici ma anche quel Belloq, tanto blasé e ambiguamente europeo, che assomiglia tanto a Lacombe, veste come Lacombe e si traveste da mago per sovrintendere all'apertura dell'arca) a 1941 (non solo nell'intonazione generale, ma, letteralmente, nell'abbordaggio del sottomarino da parte di Jones e nell'irresistibile reazione a catena della lotta vicino agli hangar). Poi, tutte le altre, all'apparenza quasi inesauribili: Le miniere di Re Salomone, I dieci comandamenti, Il tesoro della Sierra Madre, Bogart e, a detta dello stesso Spielberg, Erroll Flynn di Le avventure di Don Giovanni, Gary Cooper e 007, in versione “seria”, in versione “gadget” e in versione demenziale alla Casino Royale; c'è un repertorio completo di fumetti dagli anni 30 a oggi (e, tra gli altri, una notevole somiglianza con certe figure di Pratt, non solo come tipologia, ma come costruzione dell'inquadratura, nell'entrata in scena di Mr. Katanga – maglione bianco, faccia nera, accensione della sigaretta – su un'estremità dello schermo); ci sono le ombre dei personaggi, da tempo scomparse dai film, e quell'antica convenzione narrativa che riassume i viaggi intercontinentali del protagonisti in un trattino che si allunga su una carta geografica; c'è Johnny Guitar, non solo nella storia di Marion e in alcune delle battute iniziali del suo primo dialogo con Indiana, ma in alcune inquadrature della stessa sequenza; potrebbe esserci 2001, in un identico movimento di macchina, il lancio in alto del dattero che segue la morte della scimmia spiona; e, al Cairo, c'è naturalmente Casablanca, in un dialogo tra Indiana e Belloq che riproduce quasi testualmente un dialogo tra Rick e Laszlo, e, più in generale, nell'aria che si respira. Tutto sommato, Casablanca è forse il riferimento più puntuale; nonostante la totale divergenza di tono dei due film; e lo è perché, con la sua incredibile accozzaglia di luoghi comuni, è riuscito a trasformarsi da campione del cattivo gusto di un'epoca in esemplare irripetibile di una certa concezione cinematografica, quella classica e purtroppo perduta del cinema come prolungamento dell'immaginario, luogo privilegiato di un'esistenza “altra” perfetta (anche nel dolore) nella sua prevedibilità. Spielberg e Lucas, per quanto ironizzino e rivisitino, tentano anche, molto seriamente, di rifondare, sulle basi della nuova dimensione immaginifica collettiva, un rapporto tra spettatore e film; è ancora possibile, perché è vero che la maggior parte del materiale è oggi ancora nei depositi della memoria cinematografica. Da qui, il titolo, banale, descrittivo, ma, indubbiamente, a doppio senso.