INTERVISTE

Gus Van Sant: Icone

Abbiamo incontrato Gus Van Sant in occasione della mostra appena inaugurata al Museo Nazionale del Cinema di Torino, curata da Matthieu Orléan e visitabile alla Mole Antonelliana fino al 9 gennaio 2017. La mostra Gus Van Sant è una produzione della Cinémathèque française in coproduzione con il Museo Nazionale del Cinema, il Musée de l’Elysée e la Cinémathèque suisse di Losanna ed è strutturata come un percorso che tende a far emergere quanto il carattere plastico del cinema del regista di Portland sia legato alla pratica delle varie arti. Attraverso i materiali in mostra (stampe fotografiche originali, disegni preparatori per i lungometraggi, cortometraggi inediti, videclip, making-of e montaggi) si compie infatti una sorta di esplorazione trasversale del suo immaginario, un viaggio attraverso la sua carriera cinematografica ma anche attraverso la fotografia, la pittura e la musica come suoi costanti terreni di studio e di applicazione.

Notoriamente sei un regista disposto ad accogliere suggerimenti e apporti creativi dai tuoi collaboratori, cosa non proprio scontata da parte di un regista con una forte personalità come la tua. Come riesci a mantenere intatta un’idea creativa e al tempo stesso porti con un atteggiamento così ricettivo nei confronti di ciò che hai intorno?

Lo sguardo personale non può che essere arricchito dalle collaborazioni. Se qualcuno dice qualcosa, io semplicemente considero se può essere possibile conciliarlo con la mia idea della storia e penso in quale modo inserirlo. D’altra parte, quando scrivi sei continuamente all’ascolto di ciò che ti sta intorno; dunque si tratta semplicemente di continuare a scrivere integrando le idee che ti sembra possano funzionare. Comunque è difficile sapere qual è l’origine di ciò che poi si vede in un film. Anche di fronte a Quarto potere, come si può essere sicuri dell’originalità di ogni singola cosa? Tendiamo tutti a pensare che ciò che si vede sia stato scritto nella pietra, ma non è così; se si ha la possibilità di leggere la sceneggiatura originale di un progetto e confrontarla con l’ultima versione, per esempio, ci si rende conto dei tanti cambiamenti che intervengono.

Tu però hai lavorato spesso anche senza sceneggiatura o con uno script molto libero...

È vero, in certi casi è diverso. A volte non c’è una sceneggiatura finale di cui trovi la corrispondenza nel film, a volte se leggi la sceneggiatura e guardi il film sono molto differenti perché le cose si cambiano e si adattano mentre giri. Ad esempio – e lo so perché me lo ha raccontato Matt Dillon – per Rusty il selvaggio erano stati girati almeno 30 minuti di scene che sviluppavano la linea narrativa di un altro personaggio, scene che non erano nella sceneggiatura e che poi non sono state messe neanche nel film ma che hanno portato ad altre soluzioni. Semplicemente, credo si tratti di continuare a scrivere mentre si lavora. A volte non lo fai perché ci vuole un sacco di tempo, a volte ti concedi di farlo perché pensi debba proprio essere fatto, e così ti diverti... Restare attaccati all’idea iniziale di un progetto è limitante; la libertà di cambiare, invece, è molto più divertente, perché dà la possibilità di diversificare, di ampliare un progetto in modi imprevisti. Ad esempio, ancora, in Belli e dannati io stesso ero il punto di partenza di quel film. Era un film fatto a partire dalla mia vita, dalla mia esperienza, dalle mie letture; non volevo dare un senso alla storia ma semplicemente trasmettere delle emozioni e non immaginavo che avrei potuto avere Keanu e River come protagonisti. Quando però loro hanno accettato, il film è cambiato, perché entrambi hanno portato molto di sé nei personaggi. Per farti un esempio: diedi a entrambi una copia di City of Night, il libro al quale mi ero ispirato, e Keanu lo lesse e poi andò a cercarsi altri cinque libri dello stesso autore, che lesse, studiò, interiorizzò. River, invece, credo che ne abbia letta una pagina e mezza e poi abbia deciso che non gli serviva. Uno era cerebrale, l’altro pura intuizione, e queste due anime sono finite dritte nel film dando risultati per me inizialmente impensabili.

Nei tuoi film e nelle tue fotografie (penso ad esempio ai “Cut-ups”) ha una forte centralità la questione dell’identità. Ricorrono spesso personaggi che tornano verso casa, che cercano la propria casa, che non hanno una casa perché vivono per strada, che trovano la propria casa nella comunità cui appartengono o nella persona altra cui si legano; personaggi che vagano in spazi non loro, indefiniti, assoluti, quasi astratti, come in Gerry, o che hanno un forte legame con il proprio territorio (e qui penso a Portland, naturalmente). La casa è lo spazio che definisce l’identità per eccellenza, lo spazio privato in cui ci si riconosce e grazie al quale ci si orienta come individui nella dimensione pubblica dell’esistenza. Che cosa vuol dire casa per te?

La mia famiglia si spostava spesso quando ero piccolo, dunque credo che per me la casa fosse qualcosa di sempre nuovo. In effetti, se penso ai miei film credo che l’idea di casa sia proprio legata a quella di gruppo. Praticamente in tutti quanti, eccetto Psycho, c’è l’idea comune di cercare un gruppo oppure di crearlo e comunque, in qualche modo, attraverso il senso di appartenenza farlo diventare la propria “casa”. Deve esserci qualche motivo, anche se non ci ho mai pensato… Non sono andato dallo psicologo! Però credo che in effetti possa avere un legame con il fatto di essermi ritrovato un sacco di volte a ricostruire me stesso in un posto nuovo, a costruire una nuova idea di casa in un luogo che non conoscevo. Mi pare che abbiamo traslocato circa sei volte prima dei miei diciotto anni, e forse proprio per questo ancora oggi devo risolvere qualcosa a proposito dell’idea di adattarsi a un posto nuovo. Forse non ho mai davvero metabolizzato il primo spostamento, è una cosa che può anche essere struggente... Volendo però, può essere anche una fortuna perché ti dà la possibilità di fare in qualche modo esperienza.

In Da morire la televisione ha un ruolo centrale; in Milk ti concentri sui media in generale e spesso i tuoi film sono ispirati a fatti di cronaca. In Elephant, per dire, è fondamentale il ruolo dei media nella rappresentazione della tragedia che racconti. Quali considerazioni puoi fare a questo proposito, soprattutto in questo momento storico in cui il panorama mediatico è ulteriormente complicato e ridefinito dalla tecnologia?

È un tema importante anche se, personalmente, non sono molto attratto dai social media: non sono su Twitter, non sono su Instagram, sono su Facebook perché mi interessa leggere gli articoli postati dagli altri, ma posto molto raramente qualche cosa. D'altra parte ho una relazione difficile con i media, da sempre. Mi ricordo che una volta, dovevo avere 16 anni, con un amico organizzai una piccola mostra in una galleria d’arte; la madre del mio amico lavorava nel giornale locale e ci disse che sarebbe stato bello se avessero pubblicato un pezzo sulle nostre opere. Così andai al giornale e qui mi chiesero dove fosse il pezzo! Si aspettavano che io stesso scrivessi l’articolo, ma a me sembrava una cosa assurda, perché avrebbero dovuto farlo loro nel caso avessero trovato interessante la nostra arte. Non ho mai capito questo aspetto dei media, quello di "annunciare", di autopromuoversi… A me piaceva l’idea che la gente arrivasse alla galleria spontaneamente e rimanesse colpita da ciò che vedeva. Credo sia per questo motivo che ancora non amo annunciare attraverso i media quello che sto facendo.

Quale è la tua idea di remake?

L’idea di Psycho è nata come reazione al desiderio delle major di girare dei sequel semplicemente per riprodurre modelli che avevano fatto incassare un sacco di soldi. A Hollywood gli executive incontrano i registi per proporre loro remake o sequel in questo esclusivo senso, e io sono stato convocato perché al tempo avevo la nomea di essere un regista capace di dar risalto agli attori. Ero considerato uno in grado di attirare grandi nomi proprio per questo. Avevo proposto tantissime volte il mio progetto di remake di Psycho, uguale all’originale inquadratura per inquadratura, ma era sempre stato rifiutato. Non mi piaceva la concezione di rifare grandi film, magari cambiandogli il finale con un happy end al posto della chiusura drammatica. Volevo rifare Psycho senza cambiare nulla, perché trovavo ridicola l'ipotesi di fare qualunque intervento ed ero anche convinto che avrebbe potuto incassare così come era. Solo dopo il successo di Will Hunting, ho incontrato Casey Silver della Universal e ho riproposto per l’ennesima volta la mia idea su Psycho e si sono convinti a darmi ascolto.

Il tuo cinema si è sempre interessato della marginalità. Ritieni ci sia un intento politico nei tuoi film?

Non ho mai dato un fondamento politico alla mia produzione artistica, il mio lavoro è più romantico che politico. Forse mi sono trovato a sviluppare storie con una rilevanza politica, ma solamente come effetto secondario. Anche nel caso di Milk è andata così: conoscevo la storia e mi affascinava da tempo, da una quindicina d'anni avevo il progetto di trarne un film, ma l’idea iniziale era molto diversa. Fin dai tempi in cui ero stato a San Francisco per il montaggio di Cowgirl avevo intenzione di scrivere una storia su quello che erano stati gli anni ’80 di quella città, ma la figura di Milk sarebbe stata solo evocata, il protagonista avrebbe dovuto essere il proprietario di un negozio di fotografia. Quando poi Oliver Stone ha abbandonato il suo progetto sulla vita di Harvey Milk (perché aveva già fatto JFK e non voleva un altro film su un uomo politico assassinato), tramite Robin Williams – che avrebbe dovuto essere il protagonista – è venuta fuori questa opportunità, che ho raccolto con entusiasmo.

Hai lavorato per la televisione girando il pilot di The Boss e ora stai lavorando a un nuovo progetto televisivo: che rapporto hai con la serialità?

Ho da poco finito di girare When We Rise, una mini serie per la ABC che sarà trasmessa in inverno (sempre che Trump non vinca le elezioni!). È la storia di tre attivisti gay a San Francisco dal 1972 al 2013; ancora una volta si trattava di personaggi reali che in più, in questo caso, sono stati molto presenti sul set e hanno potuto collaborare alla realizzazione del progetto. Credo, in generale, che sia grazie alle produzioni di Netflix e della HBO che i registi cinematografici si sono tanto interessanti alle serie. In molti si sono sentiti più liberi all’interno del sistema produttivo televisivo, liberi di fare ciò che al cinema non è sempre concesso, cioè raccontare storie drammatiche senza l’assoluta necessità di spettacolarizzazione... È come se la distanza tra tv e cinema fosse stata colmata dalla frustrazione nei confronti dei limiti imposti dal cinema. Non conoscevo praticamente nulla di serie televisive fino a quando mi sono messo a lavorare davvero al mio progetto, e così ho cominciato a documentarmi, a guardare un sacco di cose e mi sono stupito del livello qualitativo della narrazione e delle argomentazioni politiche (penso per esempio ad House of Cards), anche per quanto riguarda la questione specifica del gender (e qui penso a Transparent). Ora sto lavorando a un nuovo progetto su John Callahan, un cartoonist disabile di Portland, più o meno mio coetaneo, morto sei anni fa. Ne avevo parlato con Robin Williams, che aveva acquistato i diritti di un suo libro.

È vero che hai incontrato Pier Paolo Pasolini? Come è avvenuto il vostro incontro?

Ho incontrato Pier Paolo Pasolini nel luglio del 1975. Eravamo un gruppo di studenti americani in visita a Roma per conoscere la realtà produttiva italiana, incontrare registi sul set e visitare Cinecittà… Pasolini aveva appena finito di girare Salò e io sono finito nel gruppo in visita a quel set. Cosi ci ritrovammo a casa sua, abitava a nord di Roma in una sorta di strano castello in rovina ma arredato in modo moderno. Abbiamo chiacchierato un’ora e poi siamo andati a pranzo con la squadra di calcio che all’epoca frequentava. Durante il pranzo ha chiesto a ognuno di noi cosa avremmo voluto fare nell’ambito del cinema e io risposi che avrei voluto emulare quello che si fa in letteratura, vale a dire cercare di rendere in immagini il linguaggio letterario. Lui non capì che cosa intendevo e io ci rimasi molto male, perché mi sembrò di non essere degno della sua attenzione.

credits fotografici:

Gus Van Sant al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Photo by © Sabrina Gazzola

William S. Burroughs e Matt Dillon in Drugstore Cowboy di Gus Van Sant, 1987 © DR

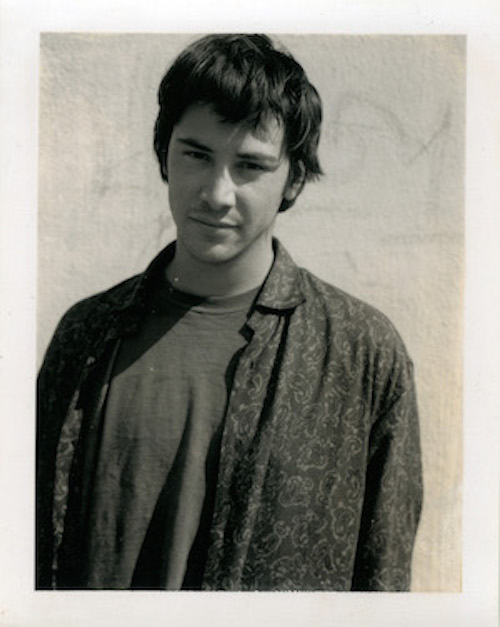

Keanu Reeves fotografato da Gus Van Sant. Gus Van Sant, Polaroids, 1983-1999 © Gus Van Sant

Cut-Ups, 2010_Boy and Girl, © Gus Van Sant

Gus Van Sant, Untitled, 2010 © Gus Van Sant. Courtesy of the artist and Gagosian Gallery