In the Mood for Love, la versione restaurata

21 anni fa usciva nelle sale italiane In the Mood for Love di Wong Kar-wai, pochi mesi dopo la sua partecipazione al Festival di Cannes che gli valse il Grand Prix tecnico e il premio per la miglior interpretazione maschile per la grande prova attoriale di Tony Leung Chiu-Wai. Considerato uno dei film più importanti del regista cinese di stanza a Hong Kong, In the Mood for Love torna nelle nostre sale grazie a Tucker Film in occasione del restauro in 4K dell’opera, realizzato dal laboratorio L’Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna e da Criterion con la supervisione dello stesso regista e della colorist Carmen Lui. Vi proponiamo qui due articoli di «Cineforum», uno a firma di Emanuela Martini dal n. 400, dicembre 2000, realizzato poco dopo l’uscita del film, e un approfondimento di Filippo Bergonzoni tratto dal n. 422, marzo 2003.

La fine della storia

Emanuela Martini

«Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato e indistinto». È questa l’ultima didascalia, su fondo nero, che chiude In the Mood for Love. Chow è andato alle rovine del tempio di Angkor Wat, in Cambogia, e ha sussurrato il suo segreto alla fessura di un muro, la bocca e la mano contro la pietra, in una specie di abbraccio appassionato, mentre dall’alto, imperturbabile, un giovanissimo Buddha sta a guardare. Poi, ha richiuso il foro con una zolla di terra e di erba e si è allontanato, in una serie di stacchi dove la solennità delle arcate, il luogo e la sua eternità riprendono pieno possesso del nostro spazio visivo. La storia del signor Chow e di Su Li-zhen si è conclusa con la consegna del segreto a un luogo immerso nell’infinito che, come avrebbe fatto un albero secolare, lo conserverà per sempre.

«Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato e indistinto». È questa l’ultima didascalia, su fondo nero, che chiude In the Mood for Love. Chow è andato alle rovine del tempio di Angkor Wat, in Cambogia, e ha sussurrato il suo segreto alla fessura di un muro, la bocca e la mano contro la pietra, in una specie di abbraccio appassionato, mentre dall’alto, imperturbabile, un giovanissimo Buddha sta a guardare. Poi, ha richiuso il foro con una zolla di terra e di erba e si è allontanato, in una serie di stacchi dove la solennità delle arcate, il luogo e la sua eternità riprendono pieno possesso del nostro spazio visivo. La storia del signor Chow e di Su Li-zhen si è conclusa con la consegna del segreto a un luogo immerso nell’infinito che, come avrebbe fatto un albero secolare, lo conserverà per sempre.

È l’unica scena in esterni, in un ambiente naturale, del film di Wong Kar-wai, per il resto rinchiuso, anche quando i protagonisti si incontrano per strada, in cunicoli e anfratti dai quali non si percepisce mai il cielo, solo pioggia che cade, ogni tanto, solo corridoi della memoria dai quali il ricordo ha eliminato tutti i passanti, i volti inessenziali. Poco prima del tempio di Angkor, nel flusso della storia dei due protagonisti ha fatto irruzione l’altra Storia, quella della seconda metà degli anni ’60 in cui l’Estremo oriente asiatico fu scosso dalla fine del colonialismo: pochi minuti, solo le immagini sgranate di un cinegiornale, quello della visita, nel ’66, del generale de Gaulle a Phnom Penh. Come ha detto Wong Kar-wai, «Il 1966 segnò una svolta nella storia di Hong Kong. La Rivoluzione Culturale sul continente aveva avuto molte ripercussioni e aveva costretto la gente di Hong Kong a pensare seriamente al proprio futuro. Molti di loro erano arrivati dalla Cina alla fine degli anni ’40, avevano avuto circa vent’anni di relativa tranquillità, si erano fatti una nuova vita, e all’improvviso cominciavano a sentire di doversi muovere di nuovo. Così, il 1966 è la fine di qualcosa e l’inizio di qualcos’altro. Quanto alla Cambogia, avevamo bisogno di qualcosa che fosse in contrasto visivo con il resto del film, che lo controbilanciasse, qualcosa sulla natura, qualcosa sulla storia. E, quando ho scoperto che de Gaulle era stato in visita in Cambogia proprio quell’anno, ho voluto che nel film ci fosse anche questo. De Gaulle è parte della storia coloniale che sta per dissolversi».

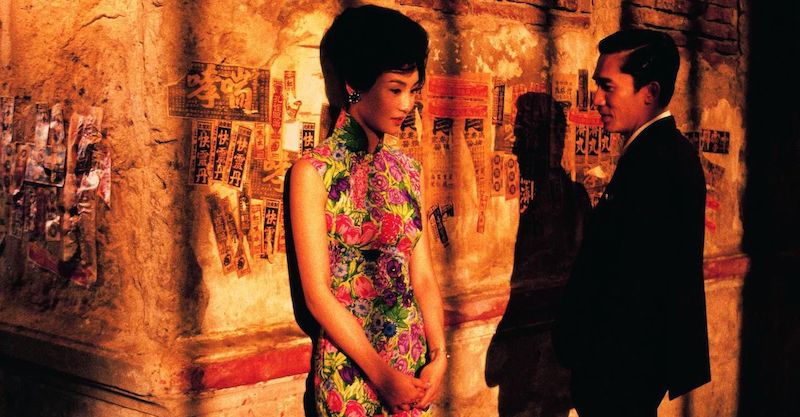

La sorpresa provocata dalle immagini di de Gaulle è rivelatrice e colloca nella giusta dimensione lo stile di In the Mood for Love: slow motion, attimi di flou, lo stesso brano musicale che (insieme alle canzoni di Nat King Cole) si ripete con leggere variazioni lungo tutto il film, la sensazione, fin dall’inizio, di vivere in un flashback. Prima di tutto, anche se sotterraneamente, un film su un mondo scomparso, consegnato al ricordo “sfocato e indistinto” del protagonista, che preserva l’eleganza di certi attimi e certi movimenti (la figura impagabile di Maggie Cheung che si muove lungo l’inquadratura, sempre troppo ben vestita, come nota una vicina di casa, per andare al lavoro e al cinema da sola), e rivede i momenti cruciali della sua storia d’amore e della sua vita di allora come “riquadrati”, da un corridoio, una porta, una finestra, una scala che scende a un ristorante, le pareti che chiudono un ufficio.

Wong Kar-wai ha raccontato di aver cercato una signora di Shanghai capace di preparare per la troupe i diversi piatti dell’epoca, corrispondenti alle varie stagioni, qualcosa che il pubblico certo non avrebbe notato, ma che aiutava tutti loro a inserirsi emotivamente nel periodo. Un periodo, di vicinato, di relativa sicurezza, di routine che richiama l’Occidente anni ’50 (e quanto assomigliano a due divi romantici di quell’epoca Tony Leung e Maggie Cheung, lui con la brillantina lei con il trucco preciso, tutti e due inarrivabili come solo il cinema può essere), che rivive attraverso il “coro” che circonda, osserva, imbarazza i due protagonisti: le famiglie da cui hanno preso in affitto le loro stanze rimettono in scena sprazzi di vita quotidiana, il rito del cucinare, quello del gioco e della sbronza, che curiosamente non stridono mai con quella sorta di “aura” sospesa nella quale è rivissuta la storia d’amore. Perché ogni dettaglio di questo film tende a uno sguardo molto più profondo di quello che all’apparenza racconta, uno sguardo capace di abbracciare il passato nella sua completezza e nella sua unicità, di ricostruirlo nella sua perduta concretezza storica fingendo di render conto soltanto di una parentesi d’amore. Per questo In the Mood for Love riscatta tutto quello che talvolta rischia di essere “maniera” nel cinema orientale: per una volta la fotografia flou ha ragione di essere tale fino all’esasperazione, l’eleganza è una risorsa della memoria, la perfezione è un dono impagabile del ricordo. Non siamo di fronte al “vero”, ma al ricordo del vero.

Il ricordo vive sui dettagli e sulla ripetizione. Dettagli preziosi e minuscoli, come la manciata di lussureggianti cheongsam indossati da Maggie Cheung, come il gioco sottile delle borsette e delle cravatte riportate in dono dal Giappone; tutti talmente calibrati nell’essenzialità millimetrica del racconto da acquistare un preciso peso narrativo e psicologico. È attraverso questi dettagli che dobbiamo sforzarci di ricostruire, insieme a Chow, il passato; attraverso l’ingresso, studiatissimo, dei brani musicali che dobbiamo “sentire” la giusta carica emotiva, il progredire della fascinazione e il velo malinconico della lontananza; attraverso le frequenti telefonate fuori campo che dobbiamo percepire le esitazioni, gli imbarazzi, i sensi colpa, il precipitare della passione e il ritrarsi da questa. La costruzione narrativa ci nega qualsiasi “pigrizia”: il film è totalmente ellittico, non ci regala nulla se non l’accurato splendore delle sue immagini e delle sue sensazioni, se non l’abbondanza di “vuoti” attraverso i quali dobbiamo dare un senso ai “pieni”.

Non vediamo mai, per esempio, se non fuggevolmente di spalle o nel riflesso confuso di uno specchio, i due adulteri, il marito di Su Li-zhen e la moglie di Chow. Sentiamo le loro voci, quando i protagonisti, alternativamente, suonano alla porta dell’appartamento vicino, intuiamo la loro presenza e il loro peso nella vita degli altri due. Siamo costretti ad accontentarci della loro “messa in scena” da parte dei protagonisti. Cosa staranno facendo, come sarà cominciato, cosa gli diremo quando torneranno? Nasce tutta così, nella morbosa “prova” delle parti dei coniugi, la storia di Chow e Su Li-zhen: provare, con rabbia e risentimento (un risentimento che all’inizio colpisce la persona che si ha di fronte, come fosse un po’ colpevole, per il solo fatto di essere marito o moglie di uno degli altri due), le sensazioni degli altri, attaccandosi all’altezzosa certezza «Noi non saremo mai come loro». Il mondo di corpi e di voci che li circonda è un mondo immerso nell’inganno, quotidiano, quasi banale: non solo la moglie e il marito, ma anche il capo di Su Li-zhen, al quale lei gestisce lo scambio di fiori, regali, appuntamenti mancati o confermati con una moglie e un’amante più giovane; e l’amico di Chow, sempre perso dietro le sue avventure, affascinato subito dalla bellezza di Su Li-zhen. come se fosse da questa banalità che Chow e SuLi-zhen vogliono tenersi distanti.

Nello stesso tempo, non viviamo neppure la vita quotidiana dei protagonisti, tocchiamo solo la loro solitudine e la loro leggera “distorsione” rispetto all’esterno, percepiamo le assenze, il lento sfumare da una fisionomia all’altra, la confusione che piano piano si genera tra la realtà e la messa in scena. Quando la loro storia mediata dalla presenza invisibile di altri due personaggi diventa esplicitamente la più importante, il momento della storia si è quasi consumato e siamo costretti, ancora una volta, a riempire i vuoti degli incontri mancati, a Singapore nel ’63, dove solo una traccia di rossetto su una sigaretta e una telefonata muta ci raccontano il destino di un incontro mancato, e di nuovo a Hong Kong nel ’66, dove sono invece la leggera esitazione di Chow davanti a una porta chiusa e il suo sorriso a ribadirci il valore prezioso di quel destino e di quell’incontro.

Quasi un trattato teorico, In the Mood for Love mette in scena i meccanismi del mélo: non solo l’assenza e l’impossibilità autoindotta prima dal riserbo e dalla dignità, poi dal bisogno di preservare qualcosa, ma anche la ripetizione, stessi passi, stessi gesti, stessi incontri agli stessi angoli, e ripetizione come prova, sempre più ossessiva, di quello che non ci consentiamo di vivere. L’aggancio al ricordo, l’immagine vissuta come un flashback, diventano in questo senso essenziali: solo il ricordo può scandire con tanta precisione i passaggi fondamentali della storia, ripeterli all’infinito con le minime variazioni che sottolineano i cambiamenti, cancellare tutto quello che il tempo trascorso ha reso superfluo, riempire di significato attimi che nel mondo reale paiono insignificanti, collegare un momento individuale con un “mood”, un umore complessivo. Raccontando nient’altro che una storia d’amore, Wong Kar-wai ci svela quale può essere ancora oggi il segreto del cinema: preservare i segreti, per sempre, come un albero o un tempio secolari, e lasciarli condividere solo a quanti sanno apprezzarli.

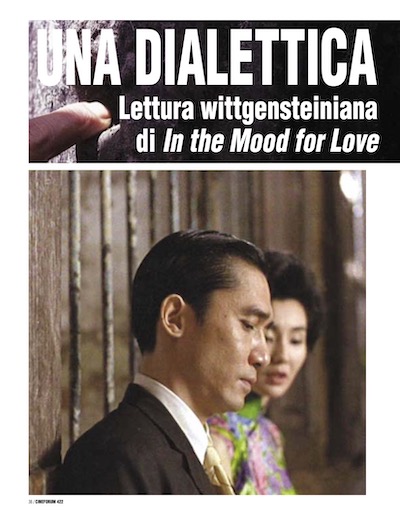

Una dialettica traducibile e non dicibile

Lettura wittgensteiniana di In the Mood for Love

Filippo Bergonzoni

All’amico Antonio Termenini, che per primo mi ha incoraggiato e ha creduto in questo lavoro

«The word within a word, unable to speak a word»

(Thomas Stearns Eliot, Gerontion)

In un suo recente e stimolante libro, Julio Cabrera, docente di filosofia contemporanea presso l’Università di Brasilia, critica il luogo comune secondo cui la razionalità, e in specie la ragion filosofica, sarebbe inconciliabile con l’arte cinematografica, essendo quest’ultima per eccellenza l’arte dell’illusorio, dell’irrazionale, dell’emozionale. Secondo questa diffusa concezione, quel particolare impatto emotivo ed “esistenziale”, tipico del racconto cinematografico, andrebbe a scapito del rigore e dell’oggettività richiesti dal pensiero filosofico; è chiaro, quindi, che impostato il problema in questi termini, sembrerebbero non esserci due mondi così lontani e incomunicabili come il cinema e la filosofia.

In un suo recente e stimolante libro, Julio Cabrera, docente di filosofia contemporanea presso l’Università di Brasilia, critica il luogo comune secondo cui la razionalità, e in specie la ragion filosofica, sarebbe inconciliabile con l’arte cinematografica, essendo quest’ultima per eccellenza l’arte dell’illusorio, dell’irrazionale, dell’emozionale. Secondo questa diffusa concezione, quel particolare impatto emotivo ed “esistenziale”, tipico del racconto cinematografico, andrebbe a scapito del rigore e dell’oggettività richiesti dal pensiero filosofico; è chiaro, quindi, che impostato il problema in questi termini, sembrerebbero non esserci due mondi così lontani e incomunicabili come il cinema e la filosofia.

Cabrera sostiene invece che il discorso cinematografico abbia natura pienamente razionale, sia esso stesso una forma di razionalità, soltanto che non si tratta di una razionalità logica e apatica, sostenuta cioè da un intelletto che abbia revocato da sé qualsiasi emozione e turbamento sentimentale; la peculiarità della razionalità cinematografica sarebbe invece quella di essere logopatica, sostenuta cioè allo stesso tempo dalla razionalità (“lógos”) e dall’affettività (“páthos”). In altre parole, la ragion logopatica tipica del cinema mostra che per avvicinarsi ad un problema filosofico non basta una rigorosa capacità raziocinante, ma occorre fare esperienza di quel determinato problema, viverlo all’interno di un impatto emotivo, di un “urto” esistenziale.

In questo modo, ecco che il mondo della filosofia e quello del cinema tornano ad avvicinarsi e in qualche modo a completarsi, in quanto il racconto cinematografico diventa, in questa prospettiva, un modo per mostrare logopaticamente i problemi da sempre discussi nel pensiero filosofico. L’Autore, infatti, analizza alcuni millenari problemi filosofici che vengono per così dire “sperimentati dal vivo” da alcuni importanti film, istituendo singolari e inaspettati parallelismi tra Aristotele e De Sica, Bacone e Spielberg, Descartes e Hitchcock, Heidegger e Antonioni, eccetera… Si tratta ora di seguire la strada delineata da Cabrera, e al limite il presente contributo potrebbe essere concepito come un nuovo capitolo del suo libro, intitolato provvisoriamente «Il dire e il mostrare tra Wittgenstein e Wong Kar-wai». Tuttavia, il taglio che si vorrebbe ora sperimentare è quello di percorrere, sulla stessa strada, la direzione opposta, per così dire, rispetto a quella seguita da Cabrera; non più, cioè, vedere in che modo un preciso problema filosofico sia stato affrontato logopaticamente dal cinema, ma al contrario verificare se e come un pensatore possa aiutarci a far luce sul contenuto filosofico di un film.

Si badi bene però: non si sta tentando di estrapolare una teoria filosofica per applicarla dall’esterno ad un film, in modo da darne una lettura decisamente parziale e arbitraria. Si vuole invece vedere come il pensiero di un filosofo possa illuminare il contenuto filosofico che un film (implicitamente) già possiede per sua natura, in forza della sua intrinseca razionalità logopatica. La filosofia può in questo caso, lungi dall’essere un mezzo estraneo e deformante, diventare un prezioso alleato per il critico o per il semplice fruitore dell’opera cinematografica, in quanto può fare emergere nel film chiavi di lettura e profondità semantiche inaspettate. Ed ecco allora che rimeditare all’articolazione interna del Tractatus di Wittgenstein, nella sua fondamentale dialettica tra dicibile e non dicibile, può aiutarci a leggere e a capire la razionalità logopatica, così profonda e sfuggente, di un importante film come In the Mood for Love di Wong Kar-wai.

Un apparente tardo romanticismo

La trama del film è nota. Nel 1962, Chow, un giornalista originario di Shanghai, si trasferisce in un modesto appartamento di Hong Kong, dove è caporedattore di un giornale. Di fianco al suo appartamento viene ad abitare anche una coppia composta da una segretaria, Li-zhen, e da un dirigente d’azienda. Sia la moglie di Chow che il marito di Li-zhen trascorrono lunghi periodi all’estero, apparentemente per motivi di lavoro, e a causa di queste lunghe assenze Chow e Li-zhen cominciano ad incontrarsi sul pianerottolo, a frequentarsi, ad andare a mangiare qualcosa insieme. Una sera a cena, parlando dei rispettivi coniugi, capiscono la realtà della situazione: i due sono diventati amanti. Dopo questa scoperta, i due protagonisti continuano a frequentarsi, diventano amici, scrivono insieme un libro che ottiene successo, drammatizzano insieme l’eventuale confessione dei propri coniugi. Più avanti, Chow decide di cambiare posto di lavoro, e per un po’ i due non si vedono più, finché lui confesserà a Li-zhen che si è innamorato di lei e che ha deciso di partire per Singapore. Il marito di Li-zhen torna e lei dice a Chow che non lo cercherà più. Nel 1966 sia Li-zhen che Chow tornano a vedere il loro vecchi appartamenti, senza incrociarsi. L’ultima sequenza del film, ambientata nel 1969, ci mostra Chow in Cambogia, tra le rovine dei templi di Angkor Wat, che guarda e medita, e confida il suo segreto d’amore tra le fessure di un grande albero secolare.

La trama del film è nota. Nel 1962, Chow, un giornalista originario di Shanghai, si trasferisce in un modesto appartamento di Hong Kong, dove è caporedattore di un giornale. Di fianco al suo appartamento viene ad abitare anche una coppia composta da una segretaria, Li-zhen, e da un dirigente d’azienda. Sia la moglie di Chow che il marito di Li-zhen trascorrono lunghi periodi all’estero, apparentemente per motivi di lavoro, e a causa di queste lunghe assenze Chow e Li-zhen cominciano ad incontrarsi sul pianerottolo, a frequentarsi, ad andare a mangiare qualcosa insieme. Una sera a cena, parlando dei rispettivi coniugi, capiscono la realtà della situazione: i due sono diventati amanti. Dopo questa scoperta, i due protagonisti continuano a frequentarsi, diventano amici, scrivono insieme un libro che ottiene successo, drammatizzano insieme l’eventuale confessione dei propri coniugi. Più avanti, Chow decide di cambiare posto di lavoro, e per un po’ i due non si vedono più, finché lui confesserà a Li-zhen che si è innamorato di lei e che ha deciso di partire per Singapore. Il marito di Li-zhen torna e lei dice a Chow che non lo cercherà più. Nel 1966 sia Li-zhen che Chow tornano a vedere il loro vecchi appartamenti, senza incrociarsi. L’ultima sequenza del film, ambientata nel 1969, ci mostra Chow in Cambogia, tra le rovine dei templi di Angkor Wat, che guarda e medita, e confida il suo segreto d’amore tra le fessure di un grande albero secolare.

Letta così la trama, il film sembrerebbe inserirsi in un genere cinematografico dai confini abbastanza ben definibili, quello del melodramma, e in una più generale e sfumata categoria estetica, comprendente non solo il cinema, ma anche la musica e la letteratura, che potremmo provvisoriamente definire tardoromantica. Su questa linea si potrebbe sottolineare la “follia” amorosa dei due personaggi che si esprime nel gesto estremo della rinuncia: quanto più il loro sentimento cresce, si rafforza, si scopre vero ed autentico, tanto più essi scelgono di non realizzare la loro storia, di rinunciare l’uno all’altro, di rinnegare se stessi fino a perdersi per sempre. Le parole pronunciate quasi con fierezza da Li-zhen, del resto, – «Noi non dobbiamo essere come loro» – fungono quasi da leit-motiv dell’intero film, suggellando così in una battuta l’infelice ineluttabilità del loro destino.

Insistendo su questa linea interpretativa, che privilegia il tema dell’“amour fou”, potrebbero essere indicati come riferimenti cinematografici più vicini al film, le opere classiche di un Douglas Sirk e di un Truffaut, filtrati dalla sensibilità di un regista hongkonghese degli anni ’90. Su questa linea, in effetti, si è soffermata la critica, sottolineando anche la “castità” delle immagini del film, come si esprime per esempio Piera Detassis: «Il regista di culto della nouvelle vague d’autore di Hong Kong dipinge con immagini estenuate e raffinate una storia di amour fou che non ha bisogno di sesso e di arditezze per infiammare» («Panorama», 24 Agosto 2000).

Come si diceva, questo aspetto tematico del film, oltre ai citati precedenti cinematografici, sembra risentire di un più generale tono tardoromantico, quasi un vero e proprio topos letterario che possiamo così sintetizzare: un amore è tanto più vero, tanto più autentico, quanto più resta inappagato, non detto, non realizzato. Questa suggestione è stata espressa con efficacia da un grande poeta tedesco del ’900 come Rainer Maria Rilke nella sua prima Elegia duinese: «Se lo vuoi, canta allora le amanti; / non è ancora immortale il loro sentimento famoso. / Quelle che tu quasi invidi, le abbandonate, a te / più care delle appagate […]». E poco dopo Rilke porta come esempio il caso di Gaspara Stampa, la cinquecentesca poetessa di gusto petrarchesco, infelice amante del conte Collaltino di Collalto; riferendosi alla sua vicenda, si chiede il poeta: «Non devono forse alla fine questi così antichi dolori / diventare fecondi per noi?».

In questa prospettiva, la Li-zhen del film che stiamo esaminando potrebbe risultare, con un accostamento ardito, una novella Gaspara Stampa, il cui infelice amore risulta “fecondo”, cioè più intenso e arricchente di quanto lo potrebbe essere stata un’ordinaria vicenda sentimentale. Tutto questo discorso però non convince fino in fondo. O meglio, questa interpretazione che abbiamo chiamato “tardoromantica” del film, sembra a chi scrive parziale, superficiale, non rende giustizia della struttura razionale, filosofica, del film.

Il grande film di Wong Kar-wai non può essere ridotto alla sola fabula, al racconto (peraltro splendido) dei fugaci incontri e degli esitanti dialoghi tra i due protagonisti. Giustamente si è sottolineato che è un film costruito sulle ellissi, sui silenzi, sugli scarti, sulle parole non dette; ma ci chiediamo ora: perché tanto scrupolo e tanta parsimonia nel dosaggio del linguaggio verbale? Il regista vuole soltanto mostrarci la compostezza morale della Hong Kong degli anni ’60 e il comportamento pudico dei protagonisti, che non possono esprimere un sentimento così profondo come il loro amore? Oppure quello che allo spettatore viene presentato nel film è un profondo discorso sui limiti del linguaggio verbale, sulla comunicazione, sul confine tra il dicibile e il non dicibile?

Ed ecco allora che, nell’optare per quest’ultima interpretazione, può essere d’aiuto l’opera di un grande filosofo, il Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein, dialogando col quale si cerca di mettere in luce la struttura intrinsecamente razionale del film. L’interpretazione così proposta, lungi dall’essere un arbitrario esercizio di sterile erudizione, si prefigge di essere una via per meglio intendere il “pensiero” cinematografico del film: un pensiero che soltanto un’altra grande opera di pensiero può aiutarci a svelare e a comprendere.

Il dire e il mostrare

Innanzitutto un rilievo metodologico. L’operazione interpretativa che ci apprestiamo a compiere presenta una precisa analogia con una strategia filosofica ben nota a chi abbia un po’ di familiarità con la moderna filosofia analitica: quella cioè di evidenziare nel linguaggio, attraverso l’ausilio di simbologie logiche, una struttura profonda, che si cela sotto la sua struttura di superficie. Sviluppando l’analogia: come nel linguaggio la forma grammaticale nasconde e distorce la forma logica, così nell’opera filmica in questione la forma di superficie (diciamo “la pura vicenda”, la “fabula”) tende ad occultare la sua struttura razionale di fondo.

Ed ecco che per fare chiarezza nell’analisi può venire in aiuto il Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein, il quale fin dalla Prefazione dell’opera si dichiara interamente guidato dal desiderio di chiarezza logica: «Tutto ciò che può essere detto si può dire chiaramente; e su ciò, di cui non si può discorrere, si deve tacere». L’intento principale di Wittgenstein è così quello di delimitare dall’interno, nel linguaggio, il senso dal nonsenso, ciò che può essere detto da ciò che non può essere detto: ossia delimitare il pensabile (il dicibile) e, con ciò, l’impensabile (l’indicibile). Là dove si possono correttamente porre domande e formulare problemi – insiste Wittgenstein nella proposizione 6.5 – si possono anche trovare le risposte, anche se, per trovarle, può essere richiesta grande fatica e una buona dose di ingegno; dove invece non si possono dare risposte, là non vi sono nemmeno domande da porre. Così, tutto ciò che può essere detto, può essere detto chiaramente attraverso le nostre proposizioni, e una proposizione ha senso soltanto se può essere vera e falsa. Dalle proposizioni dotate di senso, cioè, io non posso sapere a priori se esse sono di fatto vere o false, ma, se le comprendo, non posso non conoscere quale o quali stati di cose sussistano (o non sussistano) se esse sono vere.

Se si tiene conto di queste prime indicazioni wittgensteiniane, ecco che nell’analizzare il nostro film siamo immediatamente messi in guardia: tutto ciò che può essere detto può essere detto chiaramente, senza alcuna eccezione; il linguaggio verbale non ammette diverse gradazioni o sfumature, non esistono discorsi così profondi o sublimi che – se dotati di senso – non possano essere espressi dalle proposizioni del nostro linguaggio. Così, i silenzi, le frasi spezzate, incomplete o semplicemente taciute che caratterizzano gli incontri tra Chow e Li-zhen acquistano un nuovo e più profondo significato: se i due protagonisti si ostinano a non parlare direttamente della loro “disposizione per l’amore”, è semplicemente perché questi discorsi non possono essere detti, sono privi di senso, non possono cioè essere formulati da proposizioni che fungano da immagini di stati di cose.

E un’immagine, per Wittgenstein, è una connessione o configurazione di elementi, i quali non sono accostati, per così dire, a casaccio, ma si trovano «in una determinata relazione l’un con l’altro». L’immagine è, prima di tutto, un fatto, un modello della realtà, che deve avere con quest’ultima qualcosa in comune per poterla raffigurare: ed è questo tratto comune tra immagine e realtà che il filosofo chiama forma logica, ossia la forma della realtà.

Ora, ci si potrebbe chiedere, realtà come un’emozione, un sentimento nascente, una carezza, uno sguardo d’intesa, non essendo degli stati di cose ben determinati, come possono essere raffigurati dal linguaggio verbale? La sfera dei sentimenti umani così complessa, evanescente, multiforme, non chiaramente delimitata da un fatto, come può essere adeguatamente rappresentata da un’immagine, espressa da una proposizione verbale? Ecco quindi che il nodo dialettico del film emerge nell’impasse di fondo in cui vengono a trovarsi Li-zhen e Chow: il fatto di non poter dire ciò che per loro è più importante, e che perciò sarebbe massimamente degno di esser detto.

Resta ora da vedere se esistano altre vie, altre modalità per esprimere e per comunicare ciò che il linguaggio verbale non può rappresentare. A questo scopo, risultano assai utili altre indicazioni tratte dal testo di Wittgenstein, dalla sua teoria della raffigurazione (Abbildung), per la quale ci sono cose che, pur non potendo essere dette, possono essere mostrate; e per non appesantire troppo il discorso vorrei limitarmi a rilevare tre aspetti in cui emerge con chiarezza quella dialettica tra dire e mostrare che sorregge tutto l’impianto concettuale del Tractatus:

1) innanzitutto ciò che non può essere detto ma soltanto mostrato è la forma logica della proposizione, ciò che quest’ultima deve avere in comune con la realtà. L’immagine non può raffigurare la propria forma di raffigurazione, «essa la esibisce». Per raffigurare la propria forma di raffigurazione, l’immagine dovrebbe infatti, per assurdo, guardarla (ossia guardarsi) dal di fuori.

2) In secondo luogo, sono le proposizioni della logica che non dicono nulla, ma semplicemente mostrano. Queste proposizioni sono infatti, per Wittgenstein, proposizioni limite, sono o tautologie o contraddizioni. La tautologia «ammette ogni possibile situazione», mentre la contraddizione non ne ammette nessuna. «Piove o non piove», ad esempio, è una tautologia, è sempre vera, comunque stiano le cose; «Piove e non piove» è invece una contraddizione, è sempre falsa, comunque stiano le cose.

3) Infine, ed è questo l’aspetto più interessante, ciò che non può essere detto è tutto ciò che per noi è più importante, quello che Wittgenstein chiama «il problema della vita», «il senso della vita»: anche nell’ipotesi che abbiano avuto risposta tutte le domande scientifiche, «i nostri problemi vitali non saranno ancora neppure sfiorati. Certo, allora non resta più domanda alcuna; e appunto questa è la risposta».

Ciò che per noi è più importante, l’“enigma della vita”, non è un fatto, uno stato di cose, e quindi, secondo la wittgensteiniana teoria della raffigurazione, esso è ineffabile, può soltanto essere esibito, mostrato: «Ma v’è dell’ineffabile. Esso mostra sé, è il Mistico». Il linguaggio, chiarendo il suo limite, mostra così dall’interno il «Mistico», ossia l’inesprimibile, ciò a cui si può accennare ma non può essere detto: «Non come il mondo è [esprimibile dal linguaggio], è il Mistico, ma che esso è [non esprimibile dal linguaggio]».

Il valore etico del silenzio

E torniamo adesso al film che abbiamo preso in esame, per verificare se e come il discorso di Wittgenstein può aiutarci a chiarificare la sua struttura razionale di fondo. Innanzitutto va detto che i due protagonisti di In the Mood for Love hanno un dominio pressoché esclusivo nell’economia narrativa del film; tutti gli altri personaggi infatti (la signora Suen, mamma Wong, il direttore dell’ufficio di Li-zhen, Ping…), sono quasi figure di contorno, e la loro presenza sullo schermo si giustifica soltanto per le relazioni che intrattengono con i due protagonisti. È noto, poi, che i rispettivi coniugi di Chow e di Li-zhen, non vengono mai inquadrati direttamente, ma solo in maniera indiretta (di spalle, nel riflesso di uno specchio…) oppure ne udiamo soltanto la voce.

Tutta l’attenzione di Wong Kar-wai si concentra così sulla relazione tra i due protagonisti, sui loro discorsi, sulle loro parole. I due personaggi, infatti, mano a mano che si conoscono e si frequentano, parlano, comunicano fra di loro; e tuttavia, ciò che per loro è massimamente importante, e cioè il nascere del loro sentimento, non viene mai detto direttamente, ma viene soltanto esibito, accennato allo sguardo dello spettatore del film.

Ad una prima lettura si potrebbe pensare che in questo modo il regista voglia rappresentare la compostezza etica di una società (la Hong Kong degli anni ’60), o il carattere pudico dei due protagonisti, che non osano confessare i loro sentimenti più intimi. Ma alla luce di quanto è stato detto, sembra che tutto questo non basti, che il film voglia dirci qualcosa di più, e si può così meglio esplicitare la tesi accennata sopra: il sentimento d’amore che nasce tra Chow e Li-zhen non viene mai detto perché non può essere detto in forza della struttura stessa del linguaggio. L’amore, e quindi la sfera dei sentimenti, fanno parte di ciò che c’è di più importante nella vita di una persona, e tuttavia non sono dei fatti, degli stati di cose, non possono essere detti, raffigurati dal linguaggio. Se i due protagonisti volessero apertamente dire il loro sentimento, causerebbero soltanto delle pseudo-proposizioni prive di senso; e tuttavia il nascere del loro amore viene mostrato, con scrupolo fenomenologico, nel film.

A conferma di questa tesi, bisogna notare che le scene più importanti del film, maggiormente dense di significato e di virtualità semantica, sono quelle in cui i due protagonisti si incontrano senza dire una parola; pensiamo soprattutto alle splendide scene in cui Li-zhen e Chow si incrociano casualmente di sera, negli stretti vicoli di una Hong Kong perennemente bagnata dalla pioggia: in queste scene Wong Kar-wai ci mostra ciò che non può essere detto, attraverso il movimento elegante, rallentato e sinuoso della macchina da presa, e, soprattutto, attraverso il commento musicale.

La musica pura, priva di testo, è infatti ciò che maggiormente ha la capacità di alludere, di provocare delle suggestioni, senza legarsi ad alcun contenuto determinato: e in questo caso il valzer lento che funge da tema conduttore del film, con il suo bellissimo tema malinconico, esitante e sensuale, riesce ad “esibire” lo stato d’animo dei due personaggi molto meglio di tante parole che, wittgensteinianamente, non avrebbero alcun significato.

Anche le canzoni che sentiamo durante il film, del resto, non hanno tanto il compito di dire qualche cosa, di raccontare, ma semplicemente di alludere, di indicare: si pensi per esempio alle canzoni latinoamericane di Nat King Kole che sentiamo nelle scene al ristorante, col loro potere fortemente evocativo («Quizás, quizás, quizás»). O ancora, nel sottofinale del film, quando Li-zhen telefona a Chow nell’ ufficio di Singapore, dove lui si è ormai trasferito, lei rimane completamente in silenzio, nonostante egli continui a formulare richieste di contatto («Pronto? Pronto?»), e poi riattacca di scatto la cornetta: quasi a significare che tutte le parole che devono essere dette da Li-zhen vengono messe saldamente al loro posto semplicemente col tacerne.

A questo punto il legame col pensiero di Wittgenstein si fa veramente strettissimo, se andiamo a rileggere una celebre lettera che il filosofo austriaco scrive all’amico Ludwig von Ficker, dove spiega in che modo il senso del suo libro è un senso etico: «[…] il mio lavoro consiste di due parti: di quello che ho scritto, e inoltre di tutto quello che non ho scritto. E proprio questa seconda parte è quella importante. […] In breve credo che: tutto ciò su cui molti oggi parlano a vanvera, io nel mio libro l’ho messo saldamente al suo posto, semplicemente col tacerne».

Una conferma indiretta della plausibilità di questa lettura si ha poi nelle scene in cui i due personaggi “recitano”, e Li-zhen cerca di estorcere una confessione dal marito “impersonato” provvisoriamente da Chow. In questo caso, si potrebbero obiettare, Li-zhen parla direttamente della propria intima vita sentimentale, e anche in maniera diffusa. Ma si tratta appunto di una finzione, di una recitazione, e per questo le parole finiscono per perdere tutto il loro significato, e diventano ancora una volta prive di senso.

Ma il punto dove il film nella maniera più chiara conferma e approfondisce la sua rigorosa logica interna, basata sulla immortale, e nessuno lo verrà mai a sapere come egli stesso aveva detto all’amico Ping. Ma su quest’ultimo punto si vorrebbero spendere le considerazioni conclusive del discorso.

Conclusione

Uno dei dialoghi più belli e più importanti di In the Mood for Love si svolge verso la fine del film, in un ristorante di Singapore, e vede stranamente per protagonisti il solo Chow con Ping, il suo amico un po’ volgare e fanfarone. Proprio a Ping, Chow racconta questa singolare leggenda tradizionale secondo cui, in un imprecisato passato, chi aveva un segreto e voleva che nessuno lo venisse mai a sapere, andava in montagna, scavava un buco sul tronco di un albero, e poi lo richiudeva col fango. Soltanto in questo modo, spiega Chow, il segreto sarebbe rimasto intatto e custodito per sempre. In questo modo Chow spiega anticipatamente il significato dell’epilogo del film, in cui egli stesso esegue scrupolosamente quel gesto, in una sequenza che, come si diceva, conclude con logica coerenza quella dialettica tra dire e mostrare che sorregge tutto l’impianto del film.

Tuttavia, a ben pensarci, i conti non tornano fino in fondo: il segreto più intimo di Chow, quello stesso segreto che attraverso il rituale finale vorrebbe custodire per l’eternità, in effetti non è così tanto segreto: l’impossibile storia d’amore tra lui e Li-zhen – di questo, come sappiamo, si tratta – si mostra, rivive e continuerà a rivivere negli occhi di ogni spettatore del film. Così, se spinto un po’ più a fondo, dietro il racconto del segreto custodito nel buco di un albero, sembra che Wong Kar-wai voglia dirci qualcos’altro: se qualcuno ha un segreto veramente importante, l’unico modo che ha per custodirlo e renderlo eterno, è quello di imprimerlo sulla pellicola di un film. Solo gli spettatori del film sono così degni di conoscere, di sperimentare e di rivivere il segreto di Chow, ciò che per la sua intrinseca struttura logico-linguistica non può essere detto ma può soltanto essere mostrato attraverso un’opera cinematografica. Ed è questa l’ultima conclusione che si vorrebbe trarre da tutte le considerazioni svolte: se, assumendo la prospettiva wittgensteiniana, siamo convinti che «il problema della vita», e quindi ciò che per noi è più importante non può essere detto col nostro linguaggio, possiamo concludere che uno dei mezzi migliori con cui possiamo però mostrarlo è il cinema, che, insieme alla musica, è l’arte che ha il maggior potere evocativo; ha cioè il potere di alludere a qualcosa – un sentimento d’amore in questo caso – senza per questo dover esser costretto a rinchiuderlo in un preciso contenuto concettuale. E in questo, ad avviso di chi scrive, il film riecheggia il grande significato etico del Tractatus di Wittgenstein: quand’anche avessimo esaurito tutte le proposizioni che si possono correttamente costruire, avremmo descritto per intero il mondo, ma i nostri veri problemi non sarebbero stati neppure sfiorati, perché «il senso del mondo dev’esser fuori di esso […]». E, in fondo, il miglior commento al film potrebbe essere l’ultima, austera, celeberrima proposizione finale del Tractatus: «Su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere».