Leonardo Sciascia, illuminista ed eretico

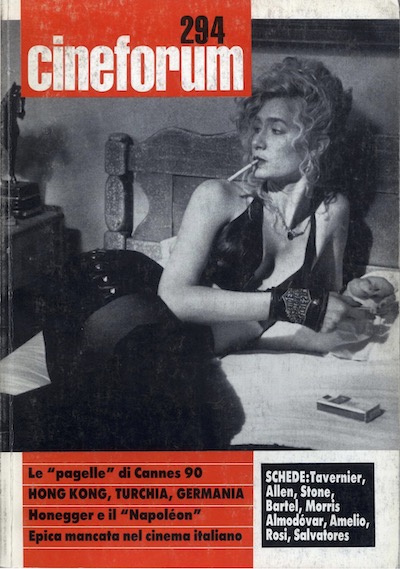

Cento anni fa, l’8 gennaio del 1921, nasceva a Racalmuto, presso Agrigento, lo scrittore Leonardo Sciascia. Intellettuale dalla visione lucida e mai accomodante, voce severa sempre alla ricerca delle contraddizioni della sua amata Sicilia e della società e politica italiane in generale, seppe mettere gli strumenti di una letteratura diretta, secca e cristallina al servizio di un rigore eretico e illuministico. Il cinema ha fatto spesso ricorso alle sue opere: fra gli altri, A ciascuno il suo e Todo modo di Elio Petri, Cadaveri eccellenti di Francesco Rosi (da "Il contesto"), Una storia semplice di Emidio Greco. Da "Porte aperte", Gianni Amelio trasse nel 1990 l’omonimo film. Proponiamo una conversazione con il regista, a cura di Cristina Piccino, apparsa sul n. 294 di «Cineforum», del maggio 1990.

Come è nato il progetto di Porte aperte?

È stato il produttore Angelo Rizzoli a propormelo. Inizialmente il romanzo di Sciascia non mi sembrava molto interessante. Poi però mi ci sono appassionato perché non bisognava tradurlo sullo schermo così come era scritto ma consentiva di muoversi con grande libertà. Ed infatti quando io e Cerami abbiamo cominciato a preparare la sceneggiatura, lo avevo già dimenticato - non come spunto naturalmente ma come fatto letterario. In generale non amo molto il film “a tesi” e anche quando ho trattato apparentemente il “Grande Tema” l’ho fatto sempre in modo trasversale. Colpire al cuore per esempio non è un film sul terrorismo come I ragazzi di Via Panisperna non è un film sul nucleare. Anche in Porte aperte ho voluto costruire una seconda vicenda all’interno della storia che il film raccontava, sviluppando i lati marginali del romanzo. A chi mi ha rimproverato di non essere stato fedele al libro - ma non vedo poi il perché di una fedeltà - potrei rispondere che a sua volta Sciascia non ha rispettato la cronaca.

Quindi in Porte aperte si riconferma la tua tendenza a raccontare una storia dentro l’altra...

Soprattutto in Porte aperte. D’altra parte io non mi sono mai posto la questione di fare il mio film. Ho sempre realizzato film su commissione o, come mi piace definirli, “d’occasione” - voglio dire che ho mediato tra la leggibilità per il possibile committente e la mia libertà di sviluppare dei “messaggi” che nudi e crudi non sarebbero mai passati. Per esempio il mio primissimo lavoro, La fine del gioco (1970) - girato in un momento in cui era d’obbligo il taglio sociale – sulla carta doveva affrontare il problema dei riformatori e svolgersi interamente in una casa di correzione minorile di Catanzaro. Poi lo ambientai tutto su un treno e il discorso sulle carceri passò in secondo piano rispetto al rapporto che volevo sviluppare tra i due protagonisti. E questo discorso vale per tutto.

La figura del giudice è molto complessa e mi sembra che si definisca progressivamente strutturandosi su diversi piani narrativi.

Nel romanzo di Sciascia il giudice è, dal primo capitolo, una persona contro corrente che insegue i suoi rovelli ideologici. Nel mio film invece, proprio perché non volevo mettere in rilievo questa sua eccezionalità ideologica, è uno come tutti gli altri e la sua diversità emerge a poco a poco. Intorno a lui ho voluto creare un coro di gente conformista e ovvia, dai colleghi ai parenti, che gli pone, quasi sotto forma di ricatto, questa sua diversità come un problema. Il mio personaggio fa i conti soprattutto con gli altri, con suo padre, con sua figlia e con l’imputato in quanto essere umano “fisico”, cioè con le sue urla, la sua voce, la sua presenza concreta. Come ne I ragazzi di Via Panisperna ho pensato più al “fisico” che alla fisica, qui ho cercato di tenere i personaggi con i piedi per terra, per raccontare dei disagi che non sono solo ideologici ma legati alla vita di tutti i giorni.

Infatti il rapporto tra il giudice e l’assassino progressivamente oltrepassa il problema giuridico ed etico scivolando su un plano fortemente emotivo...

Infatti il rapporto tra il giudice e l’assassino progressivamente oltrepassa il problema giuridico ed etico scivolando su un plano fortemente emotivo...

Esatto. Per esempio il giudice compie alcune azioni assolutamente prive di una precisa ragione giuridica, quasi imbarazzanti, come assistere alla perizia psichiatrica o visitare il figlioletto dell’imputato nell’ospizio per vecchi. In altre parole c’è sempre qualcosa che aspetta di essere chiarito razionalmente perché io non voglio mai dare una ragione precisa a certi comportamenti. Piuttosto la mia ambizione è che tramite un gesto, magari oscuro, dettato da ragioni non solo ideologiche, si riesca a illuminare anche l’ideologia.

Porte aperte ripropone una costruzione basata prevalentemente sull’antagonismo di due caratteri principali.

Non ho mai fallo un film con un solo protagonista ma ho sempre diviso il personaggio in due, come se si riflettesse in uno specchio, talvolta scuro e forse deformato: in Colpire al cuore il padre e il figlio, in Via Panisperna Fermi e Majorana, ne La Città del Sole il filosofo e il pastorello, ne La fine del gioco il regista e il ragazzo del riformatorio. Alla base c’è sempre la volontà di scontrarsi e incontrarsi al tempo stesso. In Porte aperte vedo due solitudini che si fronteggiano. Da una parte il giudice, solo all’interno della cosiddetta “società dei giusti” dove nessuno la pensa come lui; dall'altra l’“ingiusto” per eccellenza che non cerca o forse non ha la solidarietà della “società degli ingiusti”, i suoi complici, i testimoni corrotti che sfilano in tribunale.

Quindi per te Tommaso Scalìa, l’assassino, è solo la punta di un iceberg ben radicato?

Ho esasperato il suo côté ideologico proprio perché non volevo che fosse il “mostro” astratto ma l’espressione politica e culturale di un mondo marcio. Non a caso le prime parole che pronuncia in tribunale sono un comizio e non una difesa. Però ammantando di ideologia i suoi delitti sembra volersi porre quasi come un ammonimento nei confronti di quel mondo di cui non costituisce l’eccezione ma la regola. La differenza sta nel fatto che lui ha il coraggio di andare fino in fondo, di uccidere e di essere ucciso. Credo che sia questo a colpire il giudice e a rendere i due personaggi emblematici di due modi di leggere la realtà.

L’antagonismo di cui parli riguarda allora una diversa visione della vita?

Ma certamente, perché l'unico taglio che mi interessa è quello “esistenziale”. Mi affascinano i momenti segreti che non illustrano immediatamente il senso di un film. Per esempio in Porte aperte la solitudine estrema del giudice mentre beve il caffè all'alba, contrapposta all’indifferenza dell'imputato che russa in attesa dell’esecuzione. Oppure il rapporto - ancora speculare - che entrambi hanno con i due figli della stessa età: il giudice di affetto formale, l’assassino di scontro viscerale. Se mi fosse stato concesso, avrei raccontato l’intera vicenda attraverso queste “sequenze non primarie”. Inoltre non volevo formulare una tesi manichea facendo del giudice l’eroe a tutto tondo che si batte contro il sistema. A me sembra piuttosto un uomo molto rassegnato, spinto a combattere, senza capire perché, una battaglia che considera perduta in partenza.

Parliamo un po’ del terzo personaggio, questo strano contadino intellettuale.

Parliamo un po’ del terzo personaggio, questo strano contadino intellettuale.

Nel romanzo rappresenta la voce di Sciascia ed è rivestito da una certa patina di snobismo. Io invece volevo che anche fisicamente fosse il più possibile ferrigno, campagnolo, quasi pesante; non lo vedevo come un “bibliomane”, un erudito, ma, appunto, come un contadino che poi, per accidente, si era imbattuto nella pagina scritta. Lui dice di avere letto settemila volumi, io penso che magari ne ha letti tre ma quelli giusti. La sua figura, molto anonima nella prima parte, si rivela in realtà un terzo polo importantissimo di mediazione, di congiunzione e di soluzione. Inserendosi fra i due personaggi antagonisti che si specchiano, egli traccia all’interno del film un nuovo percorso. Cioè, le ·parole “giuste” sono scritte nel codice o ne L’idiota di Dostoevski? Senza la giustizia di Dostoevski (o senza la vita) ha valore tutto quanto è scritto nel libro canonico della legge? Quindi, mentre il giudice dall’interno non può scavalcarla, il contadino ci riesce, perché entra nell'ordine della legge “fuori ruolo”, portando al codice un nuovo significato. In altre parole possiamo dire che senza la partecipazione concreta della gente la giustizia rischia di diventare solo una serie di articoli.

Come hai lavorato con Volonté?

Non ho moltissima esperienza di direzione di attori forti. Per certi versi mi spaventano perché spesso non hanno la capacità di mettersi in discussione. Volonté invece non è un attore di metodo ma di sensibilità, di scavo personale. Spesso lavora su coordinate sue che sfuggono al regista. Perciò è importante intendersi sul percorso del personaggio prima che il film cominci. Poi penso che si debba agire con lui come un direttore d’orchestra con il suo più grande violinista, facendo in modo, cioè, che il suo suono si inserisca tra gli altri nella maniera migliore.

E Fantastichini?

Tra i giovani attori italiani mi sembra il migliore. È un talento di grandissima complessità perché è un sorprendente miscuglio di razionalità e di istinto. Ciò che mi colpisce di più in lui è la sua capacità di essere contemporaneamente teatrale e anti-teatrale, un attore di grande studio e di totale naturalezza. Al di là di Porte aperte per me la sua interpretazione più straordinaria rimane I ragazzi di Via Panisperna dove poteva appigliarsi a pochissime cose “fisiche”. Tommaso Scalìa, l'assassino, è un personaggio “facile” rispetto a quello di Fermi giocato tutto sulle sfumature, in contropiede più che in attacco.

L’ambientazione del film sembra evitare i riferimenti storici e geografici diretti.

È una cosa voluta. Per esempio ho girato la sequenza finale con l’idea che si svolgesse oggi. Per quanto riguarda la Sicilia, l’ho liquidata all’inizio sotto forma di carta geografica, cercando di spogliare al massimo i miei personaggi di tutti quei tic comportamentali della sicilianità di riporto. Volevo arrivare ad una concretezza che, pur mostrandoli in un ambito specifico, permettesse di allargare la visione anche ad altre latitudini.

Da qualche anno si parla del cinema italiano come di una cinematografia in perenne crisi. Cosa ne pensi e come ti definiresti in tale situazione?

Credo di essere uno molto anomalo rispetto al resto della mia generazione che proveniva quasi esclusivamente dalla critica o, come Del Monte, dal Centro Sperimentale. Io ho mischiato selvaggiamente tutte le carte: la critica, la cinefilia scatenata, unite all’esperienza pratica come aiuto regista in filmetti pubblicitari o nei western all’italiana. Quando ho iniziato a fare delle cose mie, negli anni 70, il cinema italiano era forte e ricco ma io ho scelto una strada un po’ schizofrenica e anche impopolare rinnegando la mia precedente “gavetta”. Poi mi sono dovuto liberare della cappa televisiva, comune a tutti quelli che hanno debuttato con me. Il cinema stava cambiando, la televisione cominciava a produrre cinema, a trasmetterlo, le sale morivano eccetera; noi facevamo tramite la televisione un cinema che non era né una cosa né l’altra. Negli anni 80 gli ambiti si sono specificati e chi sognava un linguaggio cinematografico “puro” è dovuto tornare al cinema, pur facendo sempre i conti - come me - con quello spiazzamento iniziale. Penso che oggi sia più facile avere le idee chiare ma il problema è che quando uno decide in che campo muoversi trova le “porte chiuse”. D’altra parte, da quando lo conosco il cinema italiano è ciclicamente in crisi. Forse allora si dovrebbe provare a scavalcare dall’interno tale situazione cercando di non pensare che è normale avere la strada spianata. Dobbiamo trovare dentro di noi la capacità di dire determinate cose in un certo modo, con tutto ciò che poi implica la lotta con i produttori, i distributori, l’esercizio eccetera. Non bisogna scoraggiarsi e mollare tutto. Io finché ci sarà almeno un solo spettatore continuerò a fare del cinema.